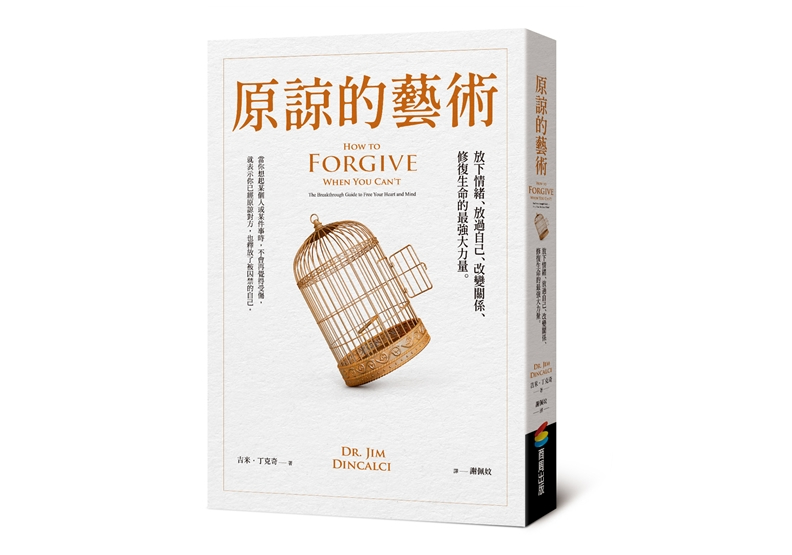

228和平紀念日:一個世代的巨大傷口,有可能被釋懷、被原諒嗎?人們不願意放下各種怨憎嗔的一個原因,是對原諒有所誤解。我稱之為「原諒的迷思」。(本文節錄自《原諒的藝術》一書,作者:吉米•丁克奇博士(Jim Dincalci),以下為摘文。)

遺憾的是,這些迷思會阻礙我們放下心中的仇恨,即使我們明知道它們並非事實。以下是最常見的幾個迷思。

迷思一:那個人已經過世或不在我的生活圈,所以沒必要原諒

你可能以為「眼不見為淨」。然而,如果你對於那個人依然抱持著負面情緒和想法,就表示你心裡的傷還沒癒合。

心懷怨恨多少都會影響你的生活和人際關係,無論這樣的怨恨是大是小。原諒或許是對逝去者的寬容,但這麼做主要是為了避免你繼續用恨意和憤怒折磨自己。

我經常見證學生和個案在原諒了過世多年的父母之後,自己的生命也隨之改觀。我帶領的原諒小組裡有名四十幾歲的女士,她在原諒了父親對她童年造成的傷害之後,多年的腳痛竟不藥而癒。

迷思二:我根本不需要原諒,因為我再也不想看到對方

原諒不等於和解。和解是指撕破臉的雙方言歸於好,卻不是原諒必然的結果。一個人可能原諒了加害者,同時選擇從此不再見到對方,以免受到更多傷害。

若是想要加速和解,必須要能原諒對方造成的傷害。針對經歷過出軌外遇的夫妻所做的大量研究,證明了原諒彼此的正面療效。

知名牧師及作家華里克(Rick Warren)曾在2009年歐巴馬總統的就職典禮上帶領眾人祈禱。他告訴我們,聖經教導我們重拾破碎的關係有三個要件:悔改,修復,重建信任。「事實上,」他特別強調,「信任每隔一段時間都得重建。你必須重新贏得信任。」

迷思三:原諒就是縱容或姑息做錯事的人

原諒並不是縱容錯誤的行為或默許惡行。

弗瑞德.魯斯金在他的傑作《為愛原諒:關係健康長久的祕訣》(Forgive for Love: The Missing Ingredient for a Healthy and Lasting Relationship)中指出,縱容是認為錯誤的行為不算什麼,因此不需要原諒。

可是當我們受了傷並為此傷心難過時,原諒總是必要的。吸毒者的家人或許會原諒他的行為,但不會因此縱容他繼續吸毒,而是盡一切力量幫助他戒毒。

小孩弄壞東西並得到原諒,並不表示爸媽縱容他的行為。事實上,他可能會得到符合其年齡的懲罰,只不過是帶有愛和理解的懲罰,這樣孩子才能學到教訓。用憤怒施加的懲罰只會灌輸孩子恐懼,助長他們內心的怨恨。研究顯示,不帶憤怒的處罰反而成效更佳。

在學校擔任心理輔導老師的期間,我常看到父母因為擔心傷了孩子的心,甚至失去他們的愛和認同,所以就放棄原則,不處罰犯錯的孩子,孩子也就無法從錯誤中學到教訓。在理想的狀況下,孩子應該知道一旦打破規則,就必須接受事先定下的處罰。

這個迷思的另一面是,常有人誤以為,「要是順了對方的意,大家就會覺得我很軟弱。」若是你有這樣的想法,何不想想:一直憤恨難消,還得承受負面情緒對身體的傷害,真的划得來嗎?

記得,原諒是為了你好,不是對方。

原諒或許對他們有好處,或許沒有。但唯一可以確定的是,它對你一定有幫助。

迷思四:我試過了,但就是辦不到

你或許有千百個無法原諒的理由,但這不表示你不能放下心中的怨憎嗔。從本書的練習中,你會學到更多有效的原諒方法。有時候原諒之後也會後悔,這樣的情況並不少見。通常我們需要更深入檢視事件,把雙方的觀點都考慮進去。

迷思五:我太生氣(或太受傷)了,原諒談何容易?

在原諒的過程中,你必須對自己的感受有所覺察。因憤怒引起的暴力衝突,尤其能夠看出強烈的情緒對我們造成的影響。每當怒火和敵意在心中升起時,我們全身上下都會不由自主地繃緊。接著,壓力便會啟動原始大腦的反應。

任由憤怒和怨恨占據你的腦袋和心靈,百害而無一利。這麼做只是暫時釋放了情緒,卻沒有解決問題。明確果斷不等於衝動行事。你可以學會立下界線,同時不被憤怒這種負面情緒挾持。

當你能夠不帶憤怒的立下界線,那是因為你的心得到力量和平靜,不再陷入憤怒和怨恨而不可自拔。

原諒需要時間。你必須先平靜下來,才能有效達成目標。冥想、打太極、祈禱、靜思、親近大自然、按摩、瑜伽、運動、跟朋友聊天,都是重拾平靜的好方法。甚至,為對方祈禱也頗有成效。