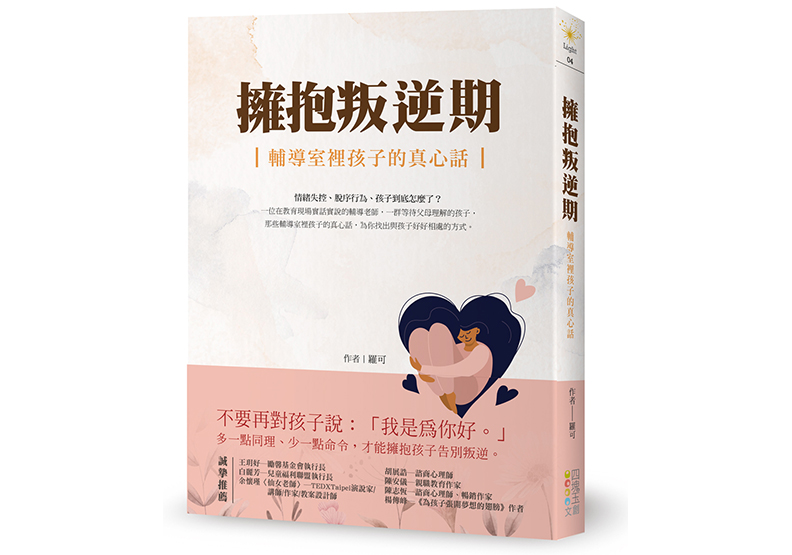

編按:當家裡發生巨大事件或危機時,孩子們都會擔心或害怕。這時我都會告訴孩子,他最大的幫助就是把原本該做的事情做好,不讓其他人為他操心。做好當下能做的事可以增進孩子的勝任感及安全感。(本文摘自《擁抱叛逆期:輔導室裡孩子的真心話》一書,作者為羅可 ,以下為摘文。)

孩子該充分享受童年成長的快樂與滿足

「您好,我是宜雯的輔導員。」

「是這樣的,宜雯昨天晚上突然打電話給我」

一早8點多輔導員突然來電,疑似是因為昨天晚上有人到宜雯家裡討債,她很擔心爸爸和弟弟的安全,於是第一時間打電話向輔導員求助。沒多久,學校的鐘聲響了,宜雯揹著書包走進了輔導室,臉色非常難看,臉上還殘留著幾滴淚水。

「宜雯,到底發生了什麼事?」我緊張地詢問著。

「老師,我昨天晚上已經跑出去籌到2萬塊的現金了。」

「2萬塊!」

「嗯,我今天其實也不想來學校,老師,我可以偷跑出去繼續籌錢嗎?」

我意外地看著宜雯,雖然她想繼續在外面籌錢,但還是到校了,為了確保孩子今天不會突然跑出校門,做出違反校規的行為,我先讓她待在輔導室裡休息。

「除了妳之外,還有沒有其他親戚朋友可以幫忙家裡呢?」

「沒有吧?或許姑姑可以幫忙。」

「那姑姑知道這件事情嗎?」

「應該還不知道,老師,我可以先傳訊息給姑姑嗎?」

「嗯。」

為了讓宜雯的情緒冷靜下來,我讓她先傳訊給姑姑。

「老師,那我等一下也可以去找弟弟說一下這件事嗎?」

妳想說些什麼呢?」

「因為弟弟昨天也有看到討債的人,我怕他會擔心。」

「好,那老師陪妳一起去找弟弟。」

宜雯的弟弟在同校就讀,但因為昨天晚上太過緊張,她一心只想趕快跑出去找朋友籌錢,所以還沒有機會跟弟弟說到話。宜雯希望弟弟不要太擔心,也不要一直再跟爸爸拿錢,自己乖一點,不要一直惹事。

孩子想擔起照顧家庭的責任

由於導師希望宜雯能回班上上課,所以我也鼓勵孩子回到班級,但進教室約莫10分鐘後,班上的同學就緊張地跑出來。「老師,宜雯上課上到一半衝出教室了,現在不知道跑去哪裡了。」我趕緊聯繫學務處與警衛室,並跟著班上的同學一起找,最後終於在4樓的女廁中找到她。

「宜雯,我是輔導老師。」孩子將自己反鎖在廁所裡,聽到我的聲音後便不斷啜泣。

「老師,我還是好擔心、好害怕。」

「嗯,老師知道妳很擔心、很害怕,我們一起來想辦法好嗎?」我一邊安撫著,一邊預防宜雯可能有自我傷害的行為出現,最後在跟導師的協調後,導師也同意今天一整天先讓孩子待在輔導室裡,以減輕壓力。

「宜雯,老師會先聯繫一下爸爸了解狀況,妳先不用擔心,然後我也會聯絡輔導員,跟輔導員討論可以提供什麼協助?如果有需要的話,也會幫忙報警或連結社工資源,老師會陪著妳一起面對問題的。」

「嗯。」宜雯點點頭。

「而且家裡的事也不是妳一個人就可以解決和面對的,不要給自己這麼大的壓力。」

「嗯,但我還能幫忙做些什麼呢?」

「妳昨天晚上立即的打電話給輔導員求助,就是一件妳能幫忙的事,因為債務本身會涉及許多複雜的糾紛,這能避免妳涉入危險。」

「但我還是很想幫忙。」

妳現階段能做的事,就是做好自己的本份,包含待在學校裡和上課,不要讓爸爸或姑姑需要額外替妳操心,這是最好的幫忙。

家庭成長中的「親職化」現象

由於宜雯從小就跟爸爸和弟弟一起生活,家中缺乏母親的角色,為了減輕爸爸的負擔,會幫忙照顧弟弟的生活起居、叫弟弟起床上課、幫弟弟買早餐、煮晚餐給家人吃,甚至是整理整個家務,姊代母職。

也因為這樣,宜雯漸漸承接下家庭中主要照顧者的責任與情緒,即為心理學上常常稱的「親職化」(Parentification)現象,亦即在家庭中擔任「小大人」的角色。

這類的孩子會過於早熟去分擔家裡的工作,承擔親職任務與情緒,將自己視為家庭的守護者或照顧者,把親職的角色內化,進而延宕了「自我分化」的進程,導致自己與原生家庭分化不足,如果反映在親密關係中,孩子會無法看見自己在親密關係中的需求,並且失去童年應有的快樂與滿足,容易忽略自我,甚至是會對自己的需求感到羞愧、自責,出現情緒障礙等困擾。

親職化的孩子必須將原本屬於父母親的責任還回去,騰出一個空間去建立一個健全的自我。

也因為這樣,我告訴宜雯這些事情與壓力都不是她一個人可以去面對的,也不是她一個人應該去承擔的,必須將某些責任歸還給爸爸,並且相信著爸爸。

「宜雯,妳要不要試著先讓爸爸知道妳的擔心跟害怕呢?」

「但我要怎麼跟爸爸說呢?」

「如果妳不知道怎麼開口,我們也可以試試看用寫的方式來說。」

我給了宜雯一張信紙,讓她把自己的心情跟想法都寫在這封信裡,告訴爸爸心中的擔心與害怕,同時也可以透過書寫來整理自己的情緒與想法。

「親愛的爸爸:昨晚我看到家裡面有人來討債,我知道家裡好像欠了一些錢,我希望爸爸可以把家裡遇到的事情說出來,我們一起面對,我不希望爸爸是自己一個人去面對的,因為你在我心中是最勇敢的爸爸,不用害怕,也不要自己一個人,我愛你。」

孩子的恐懼,父母要適時了解、修補

寫完這封信後,我也終於聯繫上了宜雯的爸爸,爸爸聽到這件事情後非常震驚:「蛤?什麼?根本沒有這麼嚴重啦,是她太誇張了啦。」

「喔?原來是這樣?」

「對啊,她唸好自己的書就好,不要一直胡思亂想的。」

「嗯,不過孩子一看到這種狀況會感到害怕是正常的,我們也可以從這看到宜雯對爸爸的關心與愛,如果可以的話,也希望爸爸回家後可以再跟孩子好好聊聊,讓她安心一點。」

隨後,我也趕緊向宜雯澄清這件事。

「蛤?真的嗎?所以真的不是有人來討債?」

「對啊,不過妳今天還是可以把這封信交給爸爸喔,跟爸爸聊聊妳的擔心。」在知道這件事是個誤會後,宜雯也終於露出了笑容。

一個禮拜後,宜雯都沒有再提起討債的事了,很開心地向我分享上個週末跟爸爸和弟弟一起到遊樂園玩的事,這是她第一次向爸爸說出想一起出去玩的心願,爸爸還特地請假一天。

「老師,我跟妳說喔,我爸看完那封信後居然哭了,而且他還買了我們一起在遊樂園拍的全家福,把全家福跟那封信一起護貝貼在房間的牆壁上。」、「我希望我畢業後可以讀餐飲科,學做好吃的菜給爸爸跟弟弟吃。」

「嗯,宜雯,妳還記得妳第一次到諮商室的模樣嗎?」

「還記得啊,很好笑。」孩子噗哧笑了出來。帶著宜雯回顧自己的輔導歷程,因為她一開始會來到輔導室,就是因為跟爸爸之間的衝突與對立,只是沒想到自己最大的改變,也是來自於爸爸,家裡的危機事件讓爸爸看到了她細膩的心思與愛,一直為家裡付出的她也終於敢說出自己的需求與渴望,這都是這段時間的成長與改變。

「以前的我總是擔心那樣做好嗎?這樣做好嗎?會不會被喜歡?動不動就太衝動。」

「嗯。」

「最近班上也有很多人問我為什麼轉變這麼大?我想應該是因為我發現很多事情根本不用擔心太多,開心最重要。」

「現在的妳已經有更多的能量,去面對生活的困境。」

「嗯。」

「如果今天要送自己一句話,妳想跟自己說些什麼呢?」

「我想跟自己說,今天踏出諮商室,過去的困難及不開心就都過去了,從現在開始我就是全新的林宜雯。」孩子開心地笑著。

增加孩子的安全感:讓孩子知道他能做的事

當家裡發生巨大事件或危機時,孩子們都會擔心、焦慮或害怕,無心於課業或其他事物,孩子總是希望自己能幫上什麼忙,以減輕家裡的負擔。這時我都會告訴孩子,他最大的幫助就是把原本該做的事情做好,不讓其他人為他操心,

做好當下能做的事可以增進孩子的勝任感及安全感,讓孩子知道這些危機不是他一個人就可以解決和面對的。