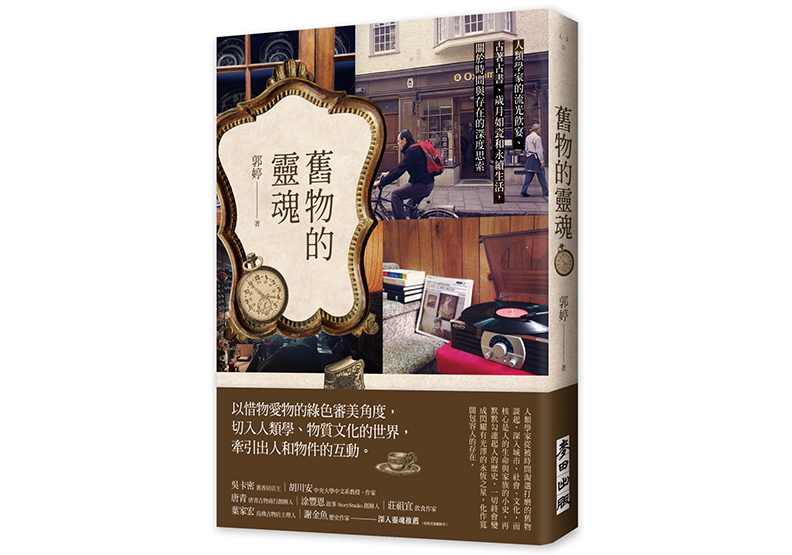

編按:許多藝術品並不是名家設計,而是工匠所造,但它們的美為今人所嘆。藝術與審美不問出身,是人類有平等機會進行創作的結晶。(本文摘自《舊物的靈魂》一書,作者為郭婷,以下為摘文。)

為所有人平等存在的美

對我們這一代而言,時尚意味著無止盡的消費。如此看法,自我發掘了英國慈善店、古董店等開始改變想法,更漸漸了解母親的心境與價值觀,同時喜愛著那些被珍惜傳承下來的精品物件。

發現香港有Green Ladies這樣的慈善店之後非常驚喜。這也是二手慈善店教給我們的重要一課:

品味本天成,無關收入或階層,而需要環境的關照。

慈善店也可以有尊嚴,有美。

這也是英國藝術家威廉.莫里斯(William Morris)的主張。他在1870年代的系列演講《愛的恐懼和希望》(Hopes and Fears for Art)中曾說過:

藝術是人類勞作的表達。

換言之,藝術與審美不問出身,是人類有平等機會進行創作的結晶。

感受美的日常和公允

他認為我們在博物館讚嘆的美物,在古代也是平常生活中的用品。許多藝術品並不是名家設計,而是工匠所造,但它們的美為今人所嘆。

審美、才華和技藝是不論出身的,工匠和普通人依然可以有理解和創造美的能力。

由此,我們要讓普通勞動和生活空間(建築、道路……)都充滿美感,讓勞動和普通人的生活也為美而靈(把美還給大眾);第二,勞動職業也值得尊敬,日常勞作也要有美和尊嚴。

在1892年的《世界盡頭的井》裡,莫里斯更直接地表達了美與人類平等的觀點:

帶著年輕的傲氣,我決定一定要通過美來改變世界。如果我在任何微小的地方成功了,哪怕只是在世界的一個小小的角落,我也會認為自己是受眷顧的,然後繼續努力。

而這一切,是他以審美為契機而開始的革命。

今天在倫敦東部,他的肖像被製成瓷磚貼在街邊的建築上,成為街頭藝術的一部;許多高街時裝也在使用他的靈感,又從大眾回到了大眾。

快消產業竭澤而漁,淘舊貨,可能是倒退著節奏來珍惜「物」之美,感受美的日常和公允。

如果審美是平等的,那未來也會有更豐富、更多元的綠色時尚。