鴻海將布局電動車電池事業,預計於今年10月「鴻海科技日」對外發表成果。不過,業界人士指出,電池產業門檻高,鴻海要順利開發,恐怕還得先過「這三關」。

如果晶片是資通訊產品中的大腦,那電池,就是電動車的心臟。

向來在資通訊產品中只能當配角的電池,在電動車內卻是關鍵零組件,因為電池品質攸關一台電動車的里程、重量、安全性等,也就是市場競爭力的關鍵要素。

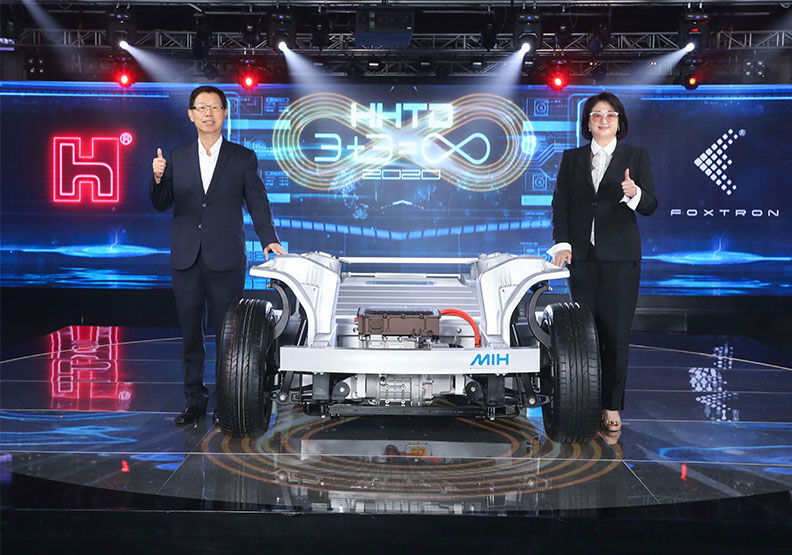

資通訊大廠鴻海近年多方布局電動車,近期又宣布將出手發展電池事業。近日,董事長劉揚偉出席公開活動時表示,會朝磷酸鋰鐵(電池上游材料)、固態電池方向前進,希望能掌握核心技術,也會與台灣業界廣泛合作。

不過被追問起進度,劉揚偉打住不談,僅表示今年10月鴻海科技日,將展出其布局成果。

劉揚偉拚電池,要打通「電動車商機」任督二脈

以鴻海發展電動車的進路而言,除了耕耘已久的車用零組件外,劉揚偉前年上台後,動作頻頻。他不僅組建電動車聯盟、成立「鴻海研究院」研究車用半導體與資安,甚至積極尋求收購晶圓廠,已取得車用半導體產能。

而如今,鴻海直球對決高門檻、但最為關鍵的電池產業。若成功開發,並與其他鴻海車用既有事業整合,有望一舉打通電動車商機的任督二脈,擴大市場話語權。

不過,業內人士普遍認為,鴻海挑戰電池產業,將困難重重。

綜合業內人士所述,電池上游產業需要高度成熟的金屬、化學、石化供應鏈配合,但這並非台灣的優勢產業。

此外,電池產業講求大規模、重資本、高技術,卻變現很慢,讓多數習慣賺快錢的台灣業者,更傾向往下游的電池模組發展,形成「上瘦下肥」(上游廠商少,下游多)的態勢。

三大考驗,檢視鴻海電池事業成敗

對於鴻海發展電池上游產業,一位上市櫃電池公司高層點出,台廠先天不比對手,「技術不比日本、規模不比中國,又沒有如韓國的大財閥加持!」

鴻海若要挑戰電池產業,還得先過這三關考驗:

首先,「電池跟晶片一樣,都是重資產投入」,建廠設置成本極高,要看鴻海是否願意鉅資投入,鴻海「先拿個100億蓋電池廠再說。」

近期台泥宣布投資100億台幣自建電池廠,特斯拉2014年也曾砸下50億美元(折當時匯率約合1477億台幣)建造電池廠,可見其所費不貲,也考驗鴻海的決心,以及是否能順利與其他業者合作分擔成本。

再者,則是設廠位置問題。

這位高層點出,美中對立不解下,各大國皆設法致力確保供應鏈安全,電池又是電動車時代的關鍵零組件,也因此美國、中國、歐洲各設置補助,希望關鍵製造業回流母國設廠。

台灣電池材料供應鏈尚不健全,但若鴻海要選擇在歐、美、中等供應鏈齊全、又鄰近市場之處設廠,都不會被當地政府視為本土企業,因此,能否拿到補助填補龐大設廠成本,仍是未知數。

最後,則是技術來源問題。

固態電池理論上續航力更強、充電更快、安全性更高、耐溫差也更大,但目前仍在開發階段,仍存在若干技術問題,預計2025至2030才能商業化。

鴻海欲發展固態電池,但各國都早已開始行動,豐田汽車更有上千人的研發團隊致力於該技術發展。要彎道超車,鴻海勢必「要找到對的合作企業,投資對的新創公司」。

此外,也有業內人士觀察,儘管鴻海聲稱要發展電池,但近期還沒觀察到相關專利布局,也沒聽聞技術來源(企業合作或投資)到位的消息,因此對鴻海的電池夢,目前仍抱持懷疑態度。

不拚規模,台廠仍有一片天

儘管挑戰重重,但專家點出,電動車電池商機,台廠仍有不少表現空間。

工研院產科國際所經理呂學隆表示,國外大廠掌握上游電池技術、產能,在市場上擁有議價力量。但台廠不一定要拚電池產量,仍有機會切入特殊用途電池,避免與大廠直接競爭。

他舉例,300萬台幣的高檔電動車,要求超高穩定性與表現,對成本反而不太要求,這就是有商機,且與主流區隔的市場。

此外,他也建議台廠不一定要自產電池,可向國際大廠購入,並定位自己為「最會用電池」的廠商:即發展高效率的電控、電機、電池模組系統,讓安全性、使用者體驗都更佳。

如此切入國際供應鏈中,能截長補短發揮優勢,也不失為可觀商機。

此外,電池原料商機也是切入方向。呂學隆點出,已有台廠以銅箔、石化產品等原料切入國際電池供應鏈,更藉此將本業產品往朝高值化方向轉型。

目前鴻海具體行動尚未公布,但已昭告將進軍電池事業,未來如何與MIH平台的底盤、自駕軟體等系統相輔相成?又如何挑戰國際電池強權競爭,也備受各界期待。