根據國發會預測,未來三年產業人才需求成長最快的學科之一,就是食品專業人才。

近年食安問題連環爆,國人對於食品安全、食品製造愈來愈重視,企業也擔心不小心用到不合格的原料;輕則商品報廢,重則商譽損失。食品攸關公共衛生、人命安全,因此成為顯學;也讓原物料相關的農業,獲得重視,更掀起小農、青農風潮。許多年輕人回鄉當農夫,就是為了生產無毒、有機、高附加價值的精緻農產品。

民以食為天 領域廣泛發展多元

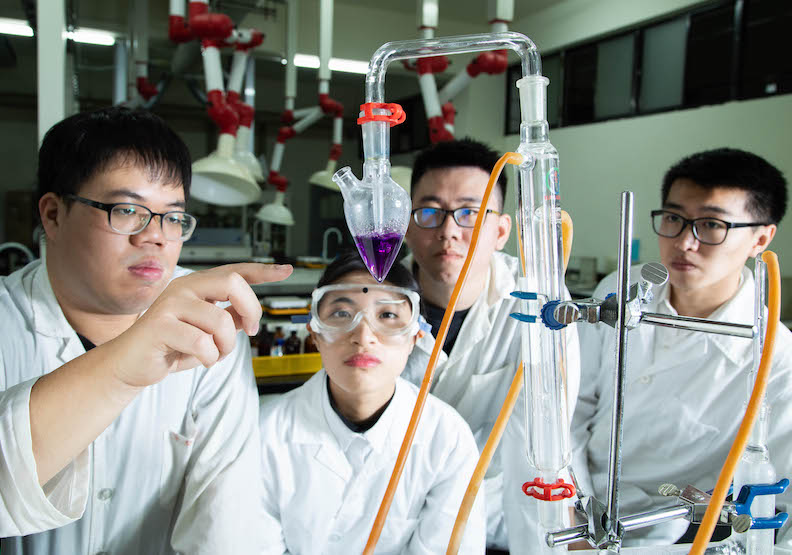

很多人乍聽到「食品科學」,可能不太理解到底未來可以做什麼?是學習料理食物、成分檢驗,還是去食品廠做生產製造?

「這些都是食品科學的領域,讀食品,未來出路比你想的更廣!」屏東科技大學食品科學系主任邱秋霞表示,多數學生畢業後都會先進入生產製造業,類別不限於食品廠,還包括化工、生技、化妝品、藥品等。

在職能分工上,針對個人專業與興趣,會往研發、業務、品管、生產、製程管理、供應鏈整合等工作發展,以及近年最夯的食安管理人員。

公職更是一大需求,如衛生部門的食品行政、檢驗人才,以及教職或食品技師。隨著食安議題發燒,中央衛福部所轄部門或地方衛生局都有相關職缺,需求殷切。

「民以食為天」是亙古不變的真理,從事食品相關工作,永遠有市場需求;但不代表僅靠食品專業就能在未來生存,關鍵在於能不能看見在地消費者生活樣態的變化,成功抓住新需求。

邱秋霞認為,未來的食品趨勢會持續朝向高附加價值、強調品牌,與產品機能化的現象發展。

例如餅乾不再只是下午肚子餓時,隨手拿兩片充飢那麼簡單,最好還是低升糖指數、高膳食纖維等。食材原料結合生物技術與保健觀念、製造衛生安全管控、新產品研發、特殊需求食品(例如糖尿病患)等,都是食品領域的未來發展趨勢。

有些人會疑惑,食品跟餐飲管理的差異是什麼?弘光科技大學食品科技系系主任蔡政志解釋,食品科技學系主要在學習食品與烘焙產品加工、食品安全與檢驗分析、食品工廠與衛生管理等專業與實務課程,畢業後多在食品業服務,如統一、南僑等。

至於餐旅管理系,可分為「餐旅」及「廚藝」兩部分,著重於學習餐飲實務、旅館實務及其管理能力,多在餐旅行業服務。雖然食品與餐飲管理都是食品產業的一環,但在專業分工下,兩者專長仍有不同。

小農經濟發威 帶動青年創業

食品的上游是農業生產,從農場到餐桌掌握食物產業鏈,才能真正為食安源頭把關。近年不少小農、青農堅持無毒農法,追求品質、少量生產、以網路販售的精品級農產品,也帶動青農創業風。

屏東科技大學農學院院長陳福旗指出,台灣擁有優良的農園藝作物育種及栽培技術、優質的土壤、良好的灌溉系統、便利的交通設施;再加上網路普及、完善的宅配系統、民眾較高的包容性與接受度,種種條件都讓台灣成為一個適合發展「小農經濟」的國家,投入優質、安全、休閒的生態農業。

他強調,不要再以刻板刻苦印象來看農業,台灣農業有兩大趨勢:一是應用生物科技及推廣有機農業的技術,生產安全、無農藥農產品,不僅可供國人消費,又可拓展國際市場。

其次,農業智慧財產權資料庫及農業技術商品化管理機制,培訓兼具智慧財產權、技術移轉、技資評估、科技管理等跨領域的農業科技人才。

農業人才畢業後除了擔任專門技術人員,例如園藝作物栽培員、花藝設計員、植物病蟲害防治員、種苗栽培技術員等等,也可進入研究機構、擔任公職,或轉入農林漁牧事業單位擔任行銷、經營、管理職務,待遇依不同工作性質略有差異,實際產業徵才約落在2萬7000元之間。