我曾經跟同事說過,「《遠見》400期是社內的事,和讀者有什麼關係?」意思是不要只從自己角度看事情,要從讀者的需要談問題。

可是最近香港反送中事件引起的暴亂,讀到各方的討論,我不得不再重新翻閱《遠見》過去400期的文章了。

1994年,我們曾探討過渡期的香港氛圍。名為〈各就各位戰97〉的主題企畫中,記者李慧菊首先點出「後過渡期的香港,是中、英間的合作與鬥爭過程;也是香港人與新主權國的合作與鬥爭。」

末代香港總督彭定康,在1992年上任三個月,就提出香港政治改革方案。他用三級議會選舉法,以及降低選舉人年齡,擴大香港民主基礎。這正是提出「一國兩制」的鄧小平的憂慮。

鄧小平曾指示香港,「基本法……不能完全西化……三權分立、議會制度,以此來判斷是否民主,恐怕不適宜。」

甚至前港督麥理浩也公開對彭定康提出的政治方案表示不同看法,他說「從基本法讀到的選舉制度是間接選舉;民主是『循序漸進』的」。

《遠見》記者在寫此文時,還引用李光耀接受記者訪問的話說:「這是一場中、美,而不是中、英間的戰爭。」李光耀分析,英國人不會為香港而戰,香港多一點民主,少一點民主,對英國並無地緣戰略意義。美國要的是一個自由開放的中國社會,以降低對世界的威脅。香港是美國棋局中的「一步棋,一個小小的餌。」

回望香港,走過1/4世紀歲月,潛伏的爭鬥火苗從未熄滅。

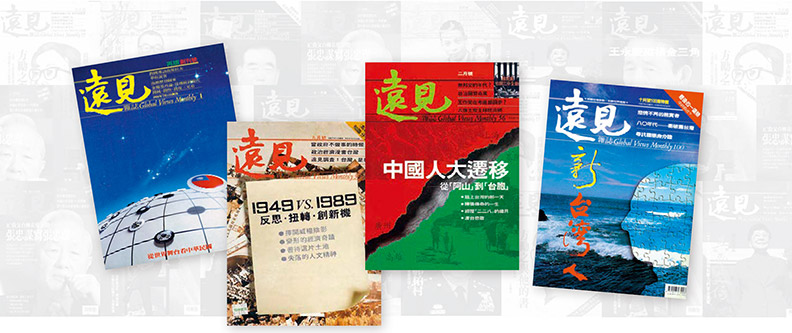

1949 vs. 1989 見證兩岸重大蛻變

在過去400期中,遠見還策劃過一個封面故事專輯〈1949 vs.1989〉。1949年是台灣關鍵的一年,120萬中國大陸各省的移民,隨國民黨來到台灣。這是中國近代史上一次大遷移,逃難也好,撤退也罷,是大時代的悲劇,也可能是人生的喜劇。

當年隨船來台的山東少年于宗先,要不是臨時在基隆跳船,早就被駛往海南,再次進入「鐵幕」。少年後來上大學留美進修,成了著名經濟學家。

流亡學生不得不從軍,跟著部隊走, 否則連吃飯都有問題。沒有完整的學歷,想要考大學,困難重重。

前《聯合報》社長張作錦,在回憶錄《姑念該生》中敘述那段求學的血淚。28歲才考進政大新聞系,被發現高中文憑不齊全,勒令退學。幸虧後來學校師長力保:「姑念該生向學心切,著記兩大過留校察看」,才得以獲取人生第一張文憑。

這批外省人,隨著老蔣總統來到台灣,在生活上、在教育上、政治上、經濟上,都是大翻轉。上海來的嬌貴小姐,不習慣台北的單調無聊,很想回家。安徽窮鄉偏壤的小職員來到台灣,覺得生活安定,氣候宜人。

1949 vs. 2019 民主台灣卻沒更快樂

1949 vs.1989,呈現許多有趣的對比。1949年,中國共產黨在天安門升起「中華人民共和國」國旗,大呼新中國成立。1989年6月4日,熱血沸騰的青年在天安門集會抗議,引起政府壓制,成為轟動全球的「天安門事件」。

1949年,外交部長葉公超宣布與蘇聯斷交。1989年太平洋盆地經濟理事會在台北舉辦,蘇聯官方代表列席與會。

1949年國民政府遷台,隨著過來的全國立法委員,在台灣恢復正常運作。1989年,民進黨新科立委跳上立院主席台,干擾議事,要求「老賊」下台。

1949年,「三七五減租」實施,佃農們承租土地耕作,成了自耕農,買了耕牛,起了新屋。1989年第二次土地改革,地價飆漲,有土斯有財,貧富差距快速擴大。

1949年,發行新台幣,舊台幣4萬元才換得1元。1989年,保持穩定20年的新台幣升值近1/3,熱錢湧入台灣,外匯存底大增。

70年來的台灣,民選總統、民意代表,兩黨輪替過兩次。但真正的民主使人民更富有了嗎?帶給台灣更幸福、快樂嗎?

今年,2019年,距1949正好70年,《遠見》民調中心做了一次「來台70年台灣變遷調查」。最新的發現是:

• 85%民眾認為貧富差距嚴重。

• 過半數台灣人對未來經濟不樂觀。

• 43%對教育體制沒有信心。

• 25%國民不快樂。

已94歲的前經建會副主委葉萬安,是台灣經濟數據的權威,有人戲稱「萬老是台灣經濟發展的一部活字典」。他經歷過五任總統,感嘆台灣經濟:「一代不如一代!」

一路閱讀《遠見》400期,可以全面看到台灣外交、兩岸、政治、經濟、教育、文化的發展脈絡;因為我們在關鍵時刻,發掘關鍵問題、訪問關鍵人物、指出關鍵方向。