沒有那麼不同

車子剛駛出玉里院區,沿著台九線往北的方向緩緩前進。我接了爸媽要回家過年,同行的還有一位大學好友。

車內沒人說話,我在想,爸爸和我大學同學到底誰會先開口。

不出我所料,先開口的是我爸。「同學你好。請問你貴姓啊?」爸爸一臉老實樣地問。

「啊?喔,我姓林,雙木林。」我同學不自然地應答。

又陷入一片沉默,只有不時呼嘯而過的卡車轟隆聲透進車裡……結果劃破沉默的還是他,讓氣氛一下子尷尬到不行。

「林同學,你之前有認識過精神病患嗎?」

我同學一副「天啊!這要怎麼回答?」的慌張樣,從副駕駛座瞄了我一眼,向我求救,但我只是微笑,沒有要替他解圍的意思。他只好盡可能客氣地,在不想傷我爸爸自尊心的情況下照實回答:「沒有耶。」

又是一陣沉默,感覺得出他很緊繃,我爸爸就坐在他的正後方,他大概覺得背部發冷吧,一直變換坐姿。

「所以說,我是你認識的第一個精神病患?」爸爸想確認接收到的訊息是正確的。

我同學小心翼翼又客客氣氣地強笑著說:「是啊,文叔叔。」

爸爸聽了,瞇眼笑著,搓搓大平頭,迸出一句讓我笑到胃痛的話。

「幸會幸會。很高興認識你。」

這句太過正式的問候讓我大笑,不過看得出來我同學沒那麼不自在了。

跨越「我們」與「他們」的分界

從大學時期開始,我不時會邀請好友一同去花蓮探視父母,就說是某種程度的去汙名吧,我想讓好朋友們認識我爸媽。譬如車上的這段對話,如果爸爸問的不是精神病患,而是:「所以我是你認識的第一個律師嗎?」我同學大概就不會感到那麼如坐針氈了。

這當然不是他的錯。朋友們第一次看到我父母時,有人表現得畢恭畢敬,有的人慌慌張張,還有許多人是戰戰兢兢,這都很自然,因為對大部分的人而言,「精神病」是陌生名詞,除非有機會真實接觸到病友,否則「正常世界」的人對病友的認識難免偏頗。

無所謂認識是否正確,「偏頗」就只是不夠完整,這來自社會文化的限制、主流媒體的刻畫等,說到底也是我們在接受訊息時還需要更謹慎。面對陌生的人,不管是精神病病友或其他群體,我們一開始的理解和想像究竟是反映他們的狀態,還是露出了自己的侷限?

近距離互動

也是大學的時候,和四、五名好友去探望我父母。那次的話題提到了同性戀,我故意摟著男性友人,好認真地在他們兩人面前「出櫃」,心裡很好奇他們會怎麼反應。

我媽是這樣回我的:「雖然我有點不習慣,但你們幸福就好。而且我想你們多來幾次,我就會習慣了。你們看起來滿配的!」

*

總統大選前,跟朋友們在前往玉里途中聊到選舉,我想要戲弄他們,刻意暗示我父母好像很「藍」。等見到他們時,一聊起政治,我指著友人像捉賊那樣對著爸媽大喊:「你們看他,他要投蔡英文!」友人急忙釐清,力求政治正確。

只見媽媽的臉垮了下來,我溫柔地低聲對她說:「每個人都可以有自己的想法嘛!你可以不認同他,但好像應該要尊重他吧。你覺得呢?」她沉默著想了一下,接著雨過天青般露出微笑,點了點頭。

*

念碩士班的時候,跟一群同學去看我父母,我媽又提起中共與她密謀解放台灣的計畫,說她體內有核子彈的裝置。我和爸爸早聽膩了,只覺得她又在講她的妄想,但是好友卻認真地回應說:「搞不好你媽說的是真的啊!只是現在的科技還沒進步到那樣。」

從思想自由和創意的角度來說,或許我的笑其實是一種正常人的平庸與傲慢。

*

有一回去看我爸爸,同行的朋友正愁苦思索著未來要做什麼。她和我爸爸同樣都擁有漂亮的學歷背景,差別只在我爸是在院區養老的長者,她則是背著家人期待,猶豫著是否該走自己的路的旅人。

話題聊到這裡,爸爸語重心長:「長輩的愛其實都是有刺的,帶毒的。」他吸了口菸,一副紳士樣地向我朋友提問:「那你有魄力做自己嗎?你自己清楚,走自己的路跟孝不孝順是兩件事嗎?」一句話便說中要害!

誠實諦聽

我曾自問:這麼做會不會把院區當成動物園,讓父母和其他病友成了任人觀看的小動物,是不是消費了他們?在「去汙名」的良善和「消費」的優越之間,界線該怎麼劃?

但轉個彎思考,去擔憂這些,其實是忽略了他們的感受和意願,漠視他們自己並不以這場病為恥、病得頂天立地的自尊。我父母倒是很希望見我朋友的。

我也在想:就像以關懷之名參訪監獄、少輔院等機構有研究倫理的爭議,或打著行善旗號,進入校園拉著小學生拍照有道德倫理的疑慮,為什麼有些族群理所當然地成為可任人闖入、關心和研究的對象,只因為他們在某些意義上來說比較弱勢,是需要被協助的對象?

善意的保護心態有時是種自作多情。不管多數人怎麼想,只要爸媽和我自己清楚我們或許不同,但我們沒有比較差,那麼就沒有所謂「消費」的疑慮了。因為拒絕被貼標籤而起的種種防範,有時候反而會讓標籤更黏著。

對我而言,說爸媽都是精神病患,跟你說你父母從事什麼職業是一樣的事情,帶朋友去找爸媽聊天,跟你帶朋友回家也是一樣的。

擔心被消費固然是想保護當事人,但之所以有這種心態是因為我們的社會還不夠友善。有些時候要改善現況,或許需呈現更多不同面相來拓展人們的視野,透過這樣的過程,幫助大家對自己不熟悉的事物有更多同理和接納。

*

有些人佩服我願意談我父母,「很有勇氣」。這對我卻是個嚴肅的提醒。我想,當一個人能夠自然說他的父母是精神病患,卻絲毫引不起他人側目,那或許就是個更寬廣、更友善的社會了。

在正常和瘋癲、「我們」與「他們」的分界上,其實總可以找到彼此的疊影。我們可能也會排斥異己、拒絕包容,他們則也能接納多元、理解差異,我們也會思路混沌,表現得冷漠無情,而他們也有思緒清晰、情感豐沛的時候。

若撇開二分法,誠實地去諦聽這些生命,也許將進一步地發現原來都只是自己故事的另一個版本。

我們與他們,從來就沒有那麼不同。

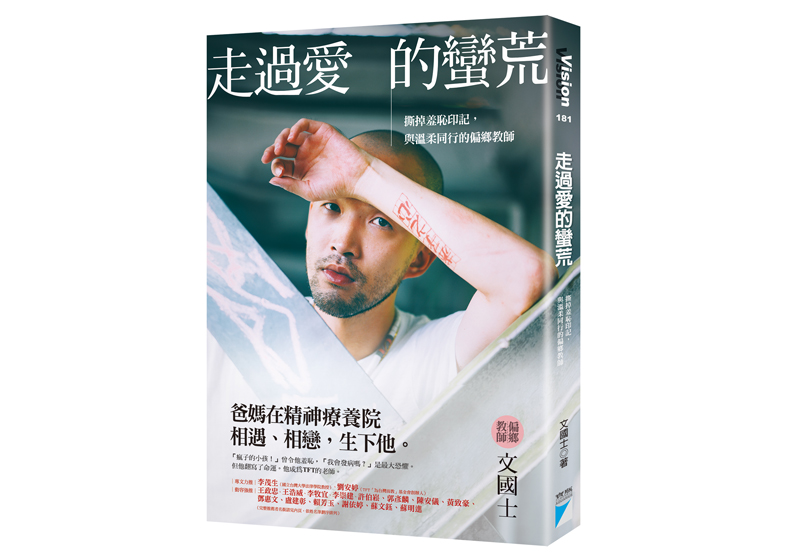

本文節錄自:《走過愛的蠻荒:撕掉羞恥印記,與溫柔同行的偏鄉教師》一書,文國士著,寶瓶出版。