我在上一本著作曾提過,「認識自我」遠勝於「愛自己」。因為當你認識自我的時候,是建立在一個理性與感性得到平衡、互相協作的情況之下;然後照顧自我,而不是以社會的主流消費主義、資本主義的價值觀來綁架自己,以為那樣才叫做「愛自己」。

這就是為什麼偏差的價值觀會如此危險,因為這會讓人產生「偏差的執著」,亦即對事物有錯誤的想像,以為那就是真相。

印度社會中,有一種流傳千百年的修行階級人士到現在都還存在,稱為Sadhu。如果你在印度恆河邊,看到有些人臉上塗著骨灰坐在那,那些人就是Sadhu。這種人是所謂遁世、離世的修行者,他們在做的事,主要是花費很長的時間來破除自己內心深層一些錯誤的主觀,以及二元對立的觀念。

圖/印度的Sadhu,是遁世、離世的修行者。(圖片來源:wikimedia commons)

圖/印度的Sadhu,是遁世、離世的修行者。(圖片來源:wikimedia commons)

乍聽起來很抽象,但之所以談到這裡,是因為在印度思想史上,有兩名非常重要的Sadhu:帝洛巴與那洛巴師徒。

帝洛巴出身王族,以前的他非常驕傲,但後來發現,這些驕傲讓他的人生越來越不快樂,於是就放棄了王族頭銜和生活,走上Sadhu的道路,尋求瓦解內心執著與對立的方法。

帝洛巴的老師告訴他:「你對好與壞、高貴跟低賤、清淨與不淨有太強烈的主觀意識,你必須破壞這些認知。」於是,他的老師就叫他去拉皮條,替妓女做工作,而那些妓女在當時的社會中屬於非常低賤的職業。當他拉皮條時,就在那個過程當中慢慢地破壞了舊有的二元觀念。

帝洛巴後來收了一名學生那洛巴,他原本是一位德高望重的學者,在學習諸多哲學知識以後,發覺自己的二元觀念、認知偏差並沒有軟化,反而是因為自己的高高在上而強化了。所以他後來也決定放下一切,去追隨有名的Sadhu學習,並以帝洛巴為師。據說,有長達十二年的時間,帝洛巴完全不理會他,反而拋出各種難題,像是要他去偷人家葬禮上的祭品回來給自己吃,結果那洛巴偷回來的路上,還被人家揍了一頓。

這兩人的生活型態,是極為鮮明的Sadhu案例,他們不斷破壞自己舊有的觀念、瓦解原本那種「我是學者」「我是貴族」的偏見。

在印度哲學史上,這對師徒有一段極為著名的話流傳至今:「困住你的不是事件,而是你對事件的執著;所以,那洛巴!學習斬斷執著吧!」 這段話展現了印度哲學中很重要的概念,那就是真正帶給我們問題的是「偏見」,是認知偏誤以及偏見對我們產生了束縛。

到了現代社會,最嚴重的問題就是,我們得到的認知偏誤與偏見其實都不是自己的,而是別人加諸在我們身上的,但我們甚至還以為那是正確的。這使社會的一切都在持續強化對我們的捆綁與束縛,讓人變得更加不自由。

真正的印度哲學所追求的是一種內心的自由,是一種不被認知也不被情緒所捆綁的自由。你是在一種自由的情況下產生認知、產生情緒,你知道自己在幹嘛,這才是印度哲學追求的人生境界。

作者簡介 熊仁謙 90後,青年時期遊學於印度、尼泊爾、日本等地,研究印度哲學、佛學、宗教學、語言學。 2013年返台投入傳統佛學教育工作,2016年開設「快樂大學」YouTube頻道,超越十萬人訂閱。 現任解脫協會理事長、快樂大學品牌負責人,以筆名「羅卓仁謙」推廣佛學科普,「熊仁謙」介紹在生活中實用的印度哲學。 著有:《別讓世界的單薄,奪去你生命的厚度》《辯經‧理性的浪漫:大乘主義的自由之路》《辯經‧辨人生:羅卓仁謙快狠準說佛法,升級你的辯思與覺察能力》。

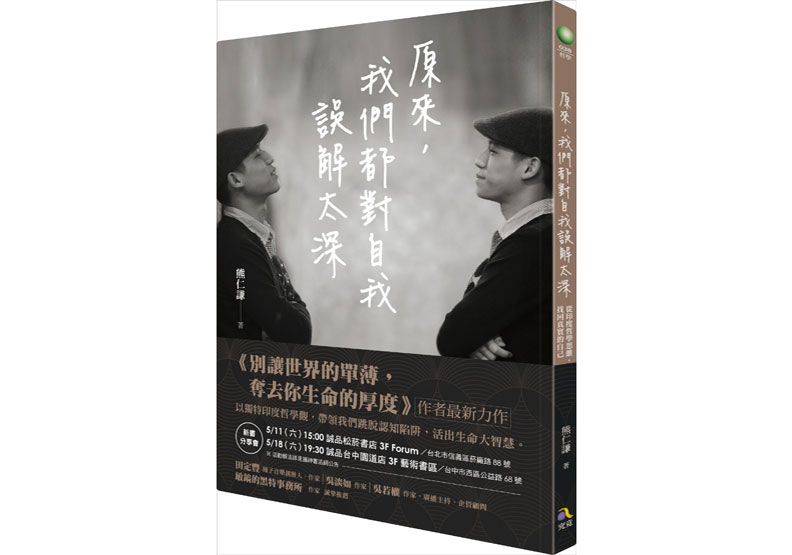

本文節錄自:《原來,我們都對自我誤解太深:從印度哲學思維,找回真實的自己》一書,熊仁謙著,究竟出版。