編按:

本文摘自《華麗的告解》一書,李安當時52歲,四大國際影展已得了三大,人生站在最高峰上。李安談到自己拍《臥虎藏龍》時發現了中年危機,也聊到了每一部電影的主角其實都是他自己。

電影之路上,李安有過低潮,長達六年的失業,全是靠著太太的支持。現在的他,以《臥虎藏龍》、《斷背山》、《色戒》等作品享譽國際,一路走來,他又是以什麼樣的心情面對呢?以下為摘文:

後來他去美國伊利諾大學念戲劇系,之後念紐約大學電影研究所,然後結婚生子。李安曾說,他喜歡強悍聰明獨立堅貞的女性,那就是他太太林惠嘉的性格,後來李安失業六年,是靠太太撐了下來。

「我念書時沒想到會留在美國做電影,但畢業作得了獎,反應很好,經紀人跟我說誰誰找我,或有人看了說:『我們來拍片。』就很有希望,這個不成那個又起來,希望跟失望交互運作。所以我那時決定留在美國,並不是空的,而是有很多承諾。」

希望與失望交替的六年中,他不肯找工作,怕如果做了就是一輩子,再無拍片機會。這期間,他也偶爾去幫忙拍片、看器材、當劇務,但都不靈光。有次他去做兩天的劇務打雜,做得很笨拙,大家看他去擋圍觀的人群,就開始笑。人群裡一個非裔女人還凶他:「敢擋?我找人揍你!」他連忙走開,後來只能去搬東西。「我真的只會當導演,做其他事都不靈光。」

低潮時,他開始胡思亂想:「要不然就是老天爺在開我玩笑,我只是來傳宗接代的,說不定我兒子是個天才。」太太從沒要他去找賺錢的工作,這一點,他十分感激。

「我身上有一種懶筋,如果我在想一個東西時,我沒辦法去工作,講起來很沒出息,因為我大部分時間都在發呆,也沒想到多好的idea,六年就這樣過去,整個人像垮了一樣。可是想到一個東西跟人家很不一樣時,也會有自信心。若沒有這股自信,我就去找比較務實的事情做了。我對我的天分是有一些自信的,可是人家會不會看到、我會不會有作為,我沒自信。」

就在最谷底時,機會來了。他的劇本《推手》和《喜宴》在台灣得了新聞局優良劇本獎,中影先拍《推手》,一九九一年得金馬獎,九三年《喜宴》又得了柏林影展金熊獎,李安的國際導演新人生就此展開,之後的作品一路得獎不斷。

回頭再看那低潮的六年,李安說:「經過那六年,大家比較尊敬我,因為我是苦出來的。也因為年紀增長,對電影的瞭解也比較成形。如果我三十歲前拍電影,一定是有天分,但對世界、對人生的瞭解非常有限。如果畢業第二年就有片子拍,成績可能不會比現在好。」

李安連拍三部國片,之後拍《理性與感性》,是他首部西片。他赤手空拳到英國,跟大明星艾瑪湯普森、休葛蘭等人合作。李安是片商洽談的第十四位導演,最後,他們選了一個可以帶來不同觀點的人。

這些演員都有很強的學經歷和自主性,時時挑戰這個華人導演。「我就是硬著頭皮做,怕也沒用。人家問你怎麼辦時,你還是要跟人家講。我確實是有想法的,只看他信不信我那一套。那時我的權威還是會非常被挑戰的,上從製片,中到明星,下到工人,都有挑戰,有時真有過不去的感覺,所以很難受,自尊心受打擊,拍到一半之後才慢慢好了。」

他是這樣一點一點為自己掙來導演的尊嚴,他後來想,「執導西片時,反而讓我第一次自覺到自己是東方導演。雖然在細節和血肉上,我要儘量模仿學習西方,做到標準,但在眼光與情感表達時,我開始比較自覺,如果又和西方一樣,不但拚不過,也無新意,要能夠取勝,就得發揮我們的長處。」

這層體會,使得他後來不斷進步。雖然他覺得自己在美國社會裡,過得跟紐約Flushing(法拉盛,華人聚集地)的台灣人沒什麼不同:去那兒吃中國館子、在中國超市買菜、在家說國語、往來的親友以老中居多、看《世界日報》(聯合報美洲版)的頻率也遠比《紐約時報》高得多……。

李安的助理李良山說,其實現在已不是李安融不融入美國社會,而是美國社會想跟他合作、想知道他的觀點,因為有太多影劇界重量級人士帶劇本來找他合作。幫李安做事的人,常常必須幫他委婉擋下這些索求。

有空時,李安很願意自己看看那些劇本,譬如《斷背山》,劇本多年前就寫好,但一直沒人要拍。李安看了覺得有意思:「它最吸引我的是裡面講:『我們現在剩下的只有Brokeback Mountain(斷背山)了。』看到這裡我就很想做。我覺得人總要抓住一個事情,感情才能夠寄託,斷背山對我來講,就是這個。我沒正面拍過愛情片,斷背山是個奇怪題材的愛情片,可是它在西部片裡本來就該存在,卻從來沒人拍過。大概就是需要一個不識相的外國人去拍出來。」

說起李安似乎常常做這樣的事,他笑:「有個影評說我很善於拆穿美國神話。我不願這樣想,因為這樣好像很冒犯人家。不過有時人家講,我是拿一個題材然後把它twist(扭轉),我覺得我不是twist,而是還原。因為現實生活裡它本來就是非常真實的故事,只是在西部片裡卻變成一個相反的素材,相反它又相成,大家會想看,我也很想拍,因為它既新奇,又有很根本的東西。」

「還有一點是我幾乎拍完才意識到,它也是整個故事裡最有力的一件事,跟missing(失落)有關。它不是一場你可以去強調、把它拍出來的戲,而是你拍所有的東西去強調那個不存在的一場戲。就是他們的愛情戲。他們的愛情是missing的,你經過人生,然後發覺這是愛情時,其實你已經miss掉了,那是一種很悵然的感覺。不管用愛情或別的講,人生到了某種年紀,都會被那種感覺印證。」

李安的九部作品中,有兩部是同性戀題材(《喜宴》和《斷背山》),他說:「《喜宴》對同性戀碰得不那麼多,我真正檢驗的是那五個角色對事情的反應。這次我比較進入同性戀的核心,因為它講愛情、講性。同性戀我覺得有意思的,除了它阻礙很大、剝除阻礙後,你見到的是很純的愛情。還有,就是做為一個(異性戀)男性,同性戀對我們來說,是既害怕又想瞭解,又不願去面對的東西,它的私密感、微妙性、扭曲性,讓它很有意思,我會對男同性戀比女同性戀更有興趣,因為它更有感覺,你去探討它會不舒服,會更有吸引力。」

其實每一部電影的主角都是他自己。好比他拍《臥虎藏龍》時,就把男主角李慕白當作他中年危機的代言人。只是他那時已經很成功,危機是什麼?「典型的危機是你身體走下坡,知道人生不是一直往前衝的,你會想還有什麼沒做?對人生有很多檢討、需求,對很多東西的貪欲,也會浮現出來。年輕時一心想拍片,心情不複雜,精力用不完,但拍到《臥虎藏龍》時,開始嘗到中年危機的滋味。」

後來怎麼解決?他苦笑:「主角都死掉了,悲劇結局,所以無所謂解決,只有抒發。就像颱風一樣,過去了,收拾一下,天又晴了,一直到《斷背山》拍到上路以後,才慢慢悄悄地走了。」他笑。

李安站在時代廣場讓我們拍照,他背的書包,是類似台灣書包大王的那種五十年代高中生背的。他說,他念紐約大學時開始用,壞了再買一樣的。拍《斷背山》時,書包已經起了鬚鬚,助理到唐人街找了好久才找到,一只十八美元。愈來愈難買,因為沒人要用了。問他為何不換別的,他說:「還是這種最好用啊。」

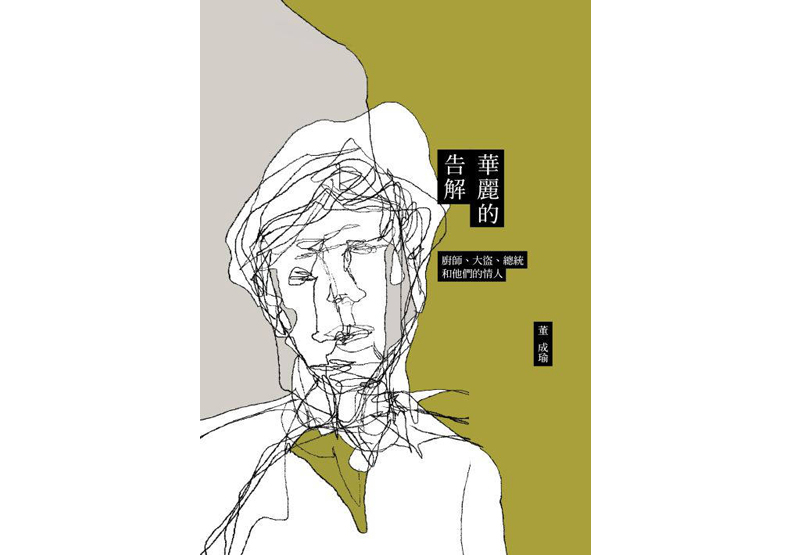

-2005.10 本文節錄自:《華麗的告解》一書,董成瑜著,時報出版。

本文節錄自:《華麗的告解》一書,董成瑜著,時報出版。