「過渡客體」,是兒童精神分析大師溫尼考特(Winnicott)從兒童與父母分離,形成獨立自我的過程中發展出的概念:面對分離的焦慮,孩子會緊抓著一個物件藉以安撫自己,像是一個玩偶、一條毛巾、一串手鍊或一首曲子。

在這個過程中,「過渡客體」替代了父母,卻又獨立於父母之外,像是一座橋,不在此岸,也不在彼岸。在橋上,父母的存在獲得一個象徵性的過渡空間,孩子可以一邊前進,一邊回頭看見父母,於是能夠從分離的殘酷現實中得到一點想像的喘息,而「想像」正是我們得以在現實中存活的巨大力量。

無論是氣味、聲音或觸覺,那像是從父母的影子裡細細切下一小塊,然後收藏入自己的影子裡。細細切下了,於是影子有了自己的輪廓;也細細收藏了,於是可以安心地慢慢踩著自己的影子,往更遙遠的旅程前進──影子裡,有母親的淡淡香味。

溫尼考特說,那像是一個「休憩處」。

***

這是孩子的休憩處。那父母的呢?父母該如何看著孩子遠去,而不去追逐?該如何讓孩子帶走一小塊影子,而不讓自己碎裂?是否,父母也能留下一小塊孩子的影子,以安慰自己縱使磨出了繭也終究脆弱不堪的心?

分離,從來就不只是誰離開誰而已。從任一方望去,對方都在逐漸遠離。

***

她面對孩子的情感一直是矛盾的:緊緊跟著,卻又保持距離。她以為自己可以一直用這種最安靜、最溫柔的方式,讓自己的影子消失,實現她所以為的分離。

然而,其實她根本從未準備好分離,她只是小心地不發出聲響,假裝若無其事,假裝不打擾對方就是接受了分離。

終究,一場憂鬱打破了這樣表面的安靜,讓「分離」的現實轟隆隆地落在她眼前,將她內心的焦慮殘暴地拉扯出來,於是她慌亂地尋找孩子的影子,尋找窺看孩子內心的洞口,尋找能夠安慰自己的「過渡客體」。

但她抓住的是一顆膠囊。

那顆膠囊裡只有她自己的焦慮:焦慮自己不夠靠近,焦慮自己終將與孩子分離,於是她想要與孩子緊緊地連在一起,裹在同一顆膠囊裡。

***

我沒給她百憂解,因為她是她,女兒是女兒,而她的女兒也不在那顆神奇的綠白膠囊裡。

我試著告訴她:「不是非得吞下同樣的膠囊,你才能理解女兒的感受,也不是非得理解所有的感受,才能去陪伴,去關愛。『傾聽』恐怕比全然的理解來得更困難,更何況,無論你的女兒感受到了什麼,我相信,你都不會離去。」

有些愛,發生在理解之前。有些陪伴,發生在分離之後。

她靜靜地聽著,沒有拒絕,也沒有同意。

***

電話那頭,女兒逐漸恢復了笑聲,她告訴自己可以不用那麼擔憂了,但心還是懸著,像變得很淡、很淡而失去了重量的影子那樣懸著。

某個週末,女兒回到家,拉著她坐在床邊說話,兩人的影子輕輕地疊在一起。她靜靜聽著,握著女兒的手,見那笑容有了溫度,心中終於踏實了些。

忽然,女兒停了下來,看著她一會兒才哽咽地說:「媽,謝謝你陪我說話,每次你這樣靜靜聽著,我都會想起小時候你哄我睡覺的樣子,我會覺得很安心很安心,好像什麼都不用害怕了。」

她不自覺地握緊了女兒的手,也流下淚來。

「其實前陣子,我很擔心……」她終於開口說。

「我知道……謝謝你,媽。」

「啊,你知道啊?」她喃喃地說,既驚訝卻又安心,像一個祕密被小心地接住了,自己的影子也輕輕地穩穩著了地。

「是啊,我當然知道啊!」女兒輕聲回應,像母親般那樣地溫柔。

***

分離的困境在於我們無法抵抗分離的現實,卻也無法阻止分離的焦慮。這樣的拉扯恐怕是一輩子的難題,但至少,不逃避、隱藏這些焦慮,才能試著去安頓它們。

直到有一天當我們發現:我們與孩子靠得很近,卻終究距離遙遠;我們離得雖遠,卻也靠得很近。

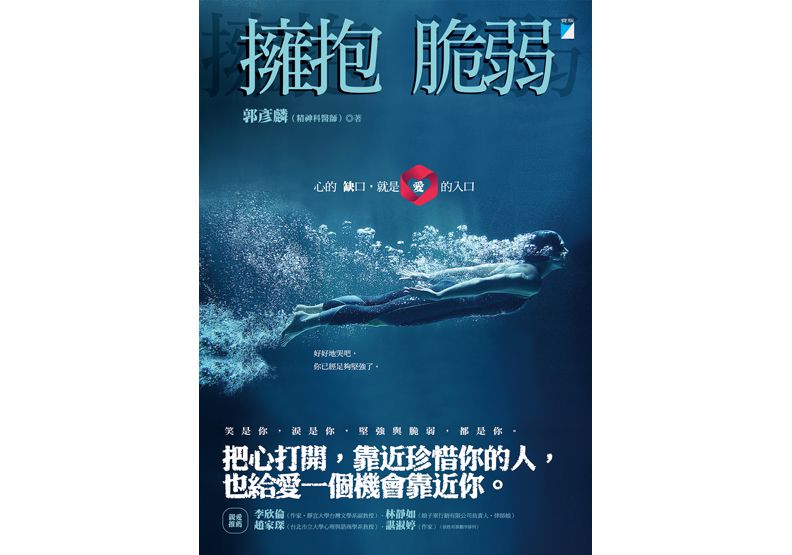

一如我們愛得很淡,卻也愛得很深。 本文節錄自:《擁抱脆弱:心的缺口,就是愛的入口》一書,郭彥麟著,寶瓶文化出版。

本文節錄自:《擁抱脆弱:心的缺口,就是愛的入口》一書,郭彥麟著,寶瓶文化出版。