今天(12月28日)台股將封關,回顧一整年績效,投資人滿意嗎?其實2018年台股雖然最高點出現在元月、之後略為走低,但一直到九月都還維持萬點行情,但在10月美股率先崩跌之後,台股跟著在10月初摔下萬點、最低點下探至9400點。

第四季大震盪,也讓台股摔掉2018年的正報酬,全年至12月下旬的統計,平均每一位台灣投資人財富平均縮減逾26萬元。至於引領投資動能的IPO市場,2018年又是什麼樣的景況?中、港、台的兩岸三地股市,分別呈現哪些掛牌特色?

先來看看台灣。台灣在2018年的上市櫃掛牌總件數為60件,遠高於2017年的39件,創下近五年新高!若再加上興櫃掛牌的52家,總共為112家,超過金管會等主管單位的100家掛牌目標。

其中,2018年台股上市為29家、共募資新台幣167.33億元、較前一年增長97.6%,以近來上市的高爾夫球桿頭代工廠、連球星老虎伍茲都愛用其代工商品的「復盛應用」為第一名,共募得16.42億元。

上櫃家數則為31家,募資額67.71億元,比前一年成長一成。籌資冠軍是「是方電訊」、金額為14.8億元,遙遙領先第二名「高端疫苗」(5.44億元)。

總括來說,2018年台灣的上市櫃IPO市場,以三個產業最耀眼:科技業(20家)、工業(12家)與生技醫療業(8家)。不過,最吸金的產業(募資額),卻是科技業(79.5億元)、工業(43.24億元)與其他類(41.37億元),其他類主要是因為「復盛應用」而衝高金額。

2018年台灣掛牌成績超越目標,動能可否延續到2019年?安永(EY)聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲評估,2019年的台股上市櫃IPO件數應該可維持在50~60件,但未必會有像復盛應用這麼大的募資個股,募資總額或許會下修。

而中美貿易衝突可能持續擴大,許多台商持續將生產基地從中國轉出,也可能影響掛牌市場的選擇。

涂嘉玲觀察,除非大部分市場還在中國,或在中國掛牌有特別效益,否則基本上工廠遷出中國,表示在A股掛牌的意願就會降低。而中國台商最可能的遷廠地點是東南亞,但他們對當地資本市場較不熟,因此想掛牌的話,最可能選擇直接回台灣,「想要衣錦還鄉的台商不少喔!」。

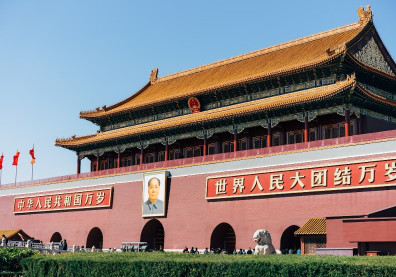

也因為中美貿易戰在2018年開打,影響中國A股下半年氣勢,IPO市場也大幅下滑,在2018年的掛牌總件數為105家,共籌資1387億人民幣,IPO件數與籌資額比前一年分別下降76%與40%。

A股看來也爆出掛牌出走潮,往美國與香港上市的企業明顯變多,在美股共有39家中國企業首發上市、籌資95.39億美元,件數與金額分別比前一年多出63%、140%。

而在香港上市的新股,高達44%是來自於中國大陸;若論籌資額,更有95%都由中國新股募得,包括募資額都在300萬港元以上的前三名「中國鐵塔」(募205件資587.97億港元)「小米」(426.11億港元)和「美團點評」(331.39億港元)都來自中國。而且中國鐵塔與小米同時是全球IPO籌資的第二與第三名。

在中國新股的加持下,香港2018年在掛牌數與募資額,獲得全球雙料冠軍,總計205件掛牌、比前一年增加三成;而募資額為2865億港元,比前一年增加123%、翻了一倍有餘。

涂嘉玲解釋,這是因為香港有政策紅利,有四大上市新訂規則成功落地,包括允許同股不同權的新經濟公司上市、未有盈利的生技公司上市、H股全流通試點成功、還有新三板+H股,也就是在中國新三板掛牌的公司無須下市,就能到香港上市。

她預估香港在2019年氣勢可延續向上,但中國A股則亟待政策東風,2018年底中國領導人習近平親自宣布科創板與註冊制將上路,預計明年第一季可試行,企圖帶旺科技新創產業的掛牌動能。不過根據初步釋出的辦法,有資格掛牌科創板的新股,必須要具備獨角獸、自主專利、新材料、高科技、智能製造與龍頭產業的條件,能符合者不會太多。

至於台灣市場掛牌的最大變數,還是中美貿易戰,能否槓桿出優勢、吸引台商回台掛牌,將是2019衝高掛牌數、活絡募資動能的一大關鍵。