要跟隨自己的感受生活並不容易。即使不到依賴型人格的程度,愈有社會常識的人,就愈容易受到義務與他人觀感的束縛;雖說人生是自己的,多數時候卻必須重視其他人的期待與想法更勝過自己的意願。

除了父母的期待與掌控外,等到成為獨立自主的大人,有了伴侶、家庭、生了小孩之後,就輪到伴侶和小孩成為新的束縛者。他們的存在雖然帶來生存的意義和喜悅,卻也讓一個人逐漸遠離自己所期待的人生。

這種情形還隱藏著生物學上的陷阱。生物的所有企圖都是為了傳宗接代的本能,如果女性因為一時的熱情有了孩子,懷孕之後就會產生母愛,拚命保護孩子,而男性也會受到這股熱情的影響,不情願地接受成為父親的事實。等到孩子出世、哇哇大哭,你就不再有空熱衷於其他事物,原本的目標與一路而來打拚的事物也成為次要。

如果一切都是為了好好養育孩子的話倒還無所謂,但常見的情況是幾年之後,付出一切養育孩子的熱情突然開始消退,彷彿魔法消失了一般。被孩子綁住這件事突然變成重擔,你對此感到厭煩,想要再次找回自由的自己。

這個時候,比起與孩子的關係,可能更會感覺到與自己選擇的伴侶關係顯得綁手綁腳。伴侶就像是妨礙自由的腳鐐,讓人感到煩躁。以生物學來說,這是因為生小孩的目的已經完成,兩人之間沒什麼新的可能性。與未知的伴侶之間,反而有更大的全新可能性。

可是,「伴侶是自己選的」這個責任,讓人不論在道義或心情上,都難以乾脆抹滅兩人一起走過的關係。想要自由生活的願望受到了壓抑,於是決定就憑著惰性繼續過一樣的日子。但是,當心底深處萌生的無趣感覺浮上檯面,就成了對伴侶的不耐或遷怒,以及對孩子的漠視。這種心境上的改變,剛開始還可以忽略,久而久之就會變成維持關係的阻礙。小小的不同調持續增加,終究會發展成爭執。

人同時有想順從自己的心而活的願望,以及無法辜負信任自己者的期待的責任感。所謂的幸福,就是這兩者達成一致,沒有不協調,追求自己的幸福也是身邊其他人的幸福。

可是時間一久就會出現變化。孩子會長大,而大人在成熟的同時,追求的東西也會改變,彼此想要的會逐漸產生差異。

當領悟到按照過去生活再也無法滿足自己的心時,你的心就會在兩個想法之間拉扯。應該順從自己的意願追求自由?還是為了盡到對孩子與配偶的責任,繼續忍耐,守護安定生活?你將面臨選擇自己想要的生活方式、或是對家人的義務這個永恆課題。

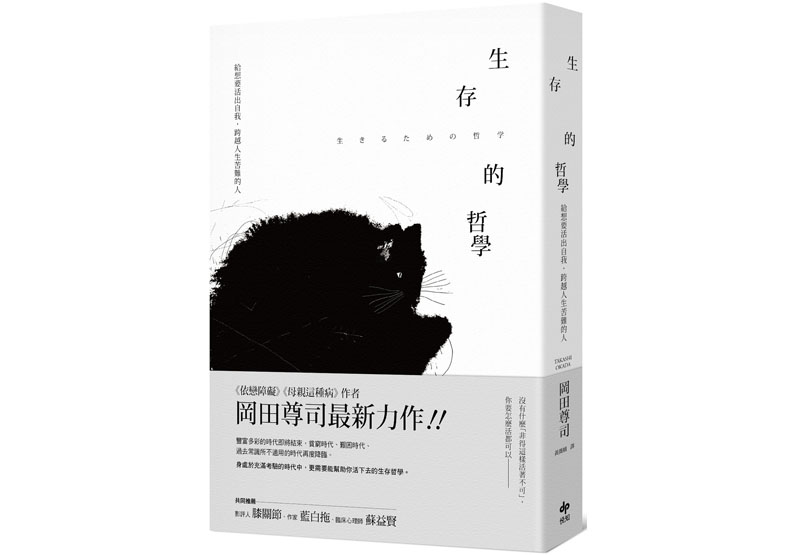

本文節錄自:《生存的哲學:給想要活出自我,跨越人生苦難的人》一書,岡田尊司著,悅之文化出版。