一九九九年四月二十日,艾瑞克.哈里斯和狄倫.克萊伯德持槍攜炸藥走進科倫拜高中,殺害了十二名學生及一名老師,傷及其他二十四人,然後自殺身亡。這是史上死傷最慘重的校園槍擊案。

狄倫.克萊伯德是我兒子。我願意犧牲自己的生命來扭轉乾坤。老實說,只要我這條命能換回一名罹難者的性命,我也甘之如飴。但我知道這不可能。不管我說什麼、做什麼,都無法彌補那場大屠殺造成的傷亡。

那可怕的一天發生後,至今已過十六年。我仍然想不通在我悉心管教下,一個有著大好前程的男孩,怎麼會釀成這場大災難。因此這十六年來,我不斷追根究柢。我向專家討教,也盤問過家人、狄倫的朋友,還有我自己。我疏忽了什麼,怎麼會疏忽?我翻遍了自己每天寫的日記,以鑑識科學家的狠勁剖析我們的家庭生活,搜找單調瑣事、日常對話,想找出我漏看的蛛絲馬跡。當時我應該發現什麼?當時我可以做些什麼不同的事?

汲汲追求解答,一開始純粹是我個人的使命,我出自本能亟需追根究柢,這股求知欲和排山倒海而來的羞愧、恐懼、悲痛一樣強烈。可是我逐漸瞭解到,我手中的片斷資訊,可提供線索給許多人迫切想解開的謎。我希望我的所知能有所幫助,因此才決定將我的故事公諸於世,踏出這一步十分困難,但有其必要。

科倫拜事件發生前,我們家的生活跟一般住在市郊的美國家庭沒兩樣。如今我的見解跟昔日觀點大相徑庭。我在殘骸中搜索逾十年,眼界大開,不只見識到狄倫不為我知的事及案發的來龍去脈,也體悟到這些見解的影響遠遠超越了科倫拜事件。

我永遠不會知道我是否能阻止兒子參與那天的大屠殺,但我明白了自己悔不當初的種種。在一般家庭生活更為繁複的瑣事中,這些都算是芝麻小事。因為我相信若有人窺視我們在科倫拜事件發生前的生活,就算放到最大細看,也是平凡無比,跟全國各地無數家庭的生活無異。

我和湯姆是慈愛、關心、盡責的父母,狄倫則是個熱情、愛撒嬌的孩子。他不是那種讓爸媽提心吊膽,求神祈禱,希望他最終能找到方向、不再頹廢的不肖子。我們叫他「陽光男孩」──不只是因為他那一頭金髮,還因為他做什麼事似乎都易如反掌。我很慶幸能當狄倫的母親,也全心全意愛他。

科倫拜事件發生前,我們的生活再普通不過了,這點或許是讀者最難理解的。對我來說,這也是最重要的一點。我們過得並不艱辛,也沒遇上重重困難。我們的小兒子並不難搞,更不用說會對自己或別人造成危險,我們(或其他認識他的人)都未曾這麼想過。我希望許多事能有所不同,可是我最希望自己能知道兒子雖看似一切安好,但有可能不是如此。

談到腦部健康議題,現在許多孩子的腦部健康容易出狀況,就跟一百年前的孩子容易患上傳染病一樣。但就如同我們的例子,大人通常未能察覺孩子敏感易受傷。無論是孩子突然失控爆發,做出駭人之舉,或是只變得鬱鬱寡歡、懶散頹廢,都可能令人心碎、一頭霧水。要是我們對孩子的脆弱敏感視而不見,死傷人數將節節攀升。不僅科倫拜高中、維吉尼亞理工大學(Virginia Tech.)、新鎮(Newtown)或查爾斯頓(Charleston)那樣的慘劇會造成傷亡,還有無數較不為人知、慢慢醞釀的悲劇,每天在我們的同事和親朋好友的生活中上演著。

有件事實或許教父母最難忍受,但世上沒有父母比我更明白這點:光靠愛還不夠。我對狄倫的愛永無止境,但仍無法保障他安然無恙,也挽救不了科倫拜高中那十三名罹難者,或其他受傷、受創的人。我忽略了他心理狀況惡化的細微徵兆,要是我能及早察覺,或許就可扭轉乾坤,改變狄倫和他的受害者的命運。

即使有損我的形象,我也盡所能如實道出我的故事,希望能藉此幫助其他父母看穿孩子做給旁人看的樣子,好給予孩子所需的幫助。

得知我們家發生的事後,我許多朋友和同事一改教養孩子的方式。在某些例子中,父母出手干涉造成極大的成效。有位前同事注意到她十三歲的女兒似乎變得有點孤僻。有狄倫作為前車之鑑,她決定逼問女兒(追問個不停),女兒受不了終於崩潰,坦承她在溜出家門見朋友時,遭陌生人強暴。她十分憂鬱,既羞恥又害怕,而且很認真地打算尋死。我同事察覺到孩子細微的變化,不停追問,才有辦法幫上忙。知道同事因為聽聞我們的故事,及時拉了女兒一把,不致發生憾事,我感到很寬慰。我也相信跟越多人分享我們的故事,只會有利而無弊。

我要挺身而出並不容易,受科倫拜事件的嚴峻洗禮後,我有了一番體悟及見解,若這些體悟見解幫得上忙,在道義上我就必須分享。開誠布公說出一切令人惶恐,但這麼做也是應該的。早知道這些的話,有很多事我的作法會有所不同,這是我人生的敗筆。但從我所學到的教訓可見,我們需要呼籲世人採取行動,全面去思考該有何因應之道,好遏止如我兒子犯下的悲劇發生,不讓任何孩子再默默承受痛苦。

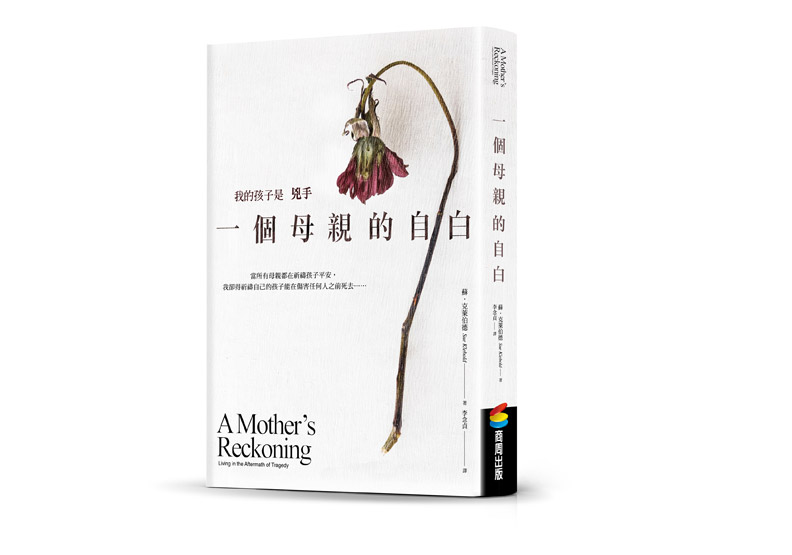

本文節錄自:《我的孩子是兇手》一書,蘇.克萊伯德著,商周出版。

圖片來源:pixabay