作為端正而敏感的正常人,每當我們看到有人連續殺人,都會覺得反感,做案過程並不重要。對於從事犯罪行為分析的我們來說,也同樣反感,但做案過程卻非常重要。聯邦調查局把多重謀殺犯分成連續殺人犯、大屠殺兇手和無差別殺人犯,這三種罪行各有不同動機。

首先,先界定一下這三種罪犯。

連續殺人犯至少殺了三次人。每兩次犯罪之間都有一段所謂的冷卻期,可以是數天、數周、數月甚至數年,有時也可能只有數小時。重要的是,每次犯案情緒都不同而且不相混淆。

大屠殺兇手則是在同一地點、同一事件中殺害四人以上。地點可能是同一幢建築物的不同房間,時間則從幾分鐘到幾個鐘頭不等,殺人過程則是罪犯的同一種情緒經驗。

無差別殺人犯則是在兩個以上不同地點殺害多人,各次行兇之間並無冷卻期。因此,行兇的間隔較短。所以,假如連續殺人犯的冷卻期夠短,殺人速度可能反而比無差別殺人犯還要快。

我畢生大部分志業都在追捕和研究連續殺人犯。坦白說,假如我們要阻止連續殺人犯,更要追捕和研究他們。許多連續殺人犯已經是家喻戶曉的人物,如泰德•邦帝、約翰•韋恩•蓋希、「山姆之子」、克里福•奧爾森(Clifford Olson)和邁可•羅斯。連續殺人犯非常可怕,他們人數雖少,可是邪惡程度和人數完全不成比例,永遠在人類的集體心靈裡占了一個黑暗的角落。但了解其餘兩類殺手也同樣重要。本書所談到的兇手中,鄧布蘭殺手湯瑪斯•瓦特•漢彌頓、約翰•李斯特和威廉•畢夏普為大屠殺兇手,柯爾曼和布朗則為無差別殺人犯。我認為,下文談到的也是個瘋狂兇手。

行兇的過程何以重要?因為直接透露了兇手行兇的動機,說明了兇手想要得到什麼以及行兇前在想什麼。

這些都是很籠統的說法。但以動機而論,連續殺人犯自覺可以脫身,大屠殺兇手則不如是想,無差別殺人犯則還沒有想到這一步。除了操縱、主宰和控制別人以外,所有連續殺人犯的重大動機都和性有關,即使像「山姆之子」大衛•伯考維茲所犯的罪行表面看來與性無關,其中有關犯罪的原因還是為了滿足成就感,只要可以就繼續幹下去。他們被稱為連續殺人犯,意即他們可以屢屢得逞,愈成功他們就變得愈有信心。他們往往看不起抓不到他們的警察和調查人員,因而產生了一種優越感,只會愈陷愈深。

本書只談兩種大屠殺兇手。有一種喜歡跑到公共或半公共場所(如公司行號和學校等)開槍殺人。這種人其實在公開喊話,喊話內容對他們來說非常重要,對他們的生命有重大意義,他們就算為此喪命也要大聲喊出。像漢彌頓拿著強力武器闖進校園,他不覺得有人還會活著走出來。這種人可說是受使命驅使,好像在寫一本屬於自己的小說,小說最後一章則以暴力死亡收場。

假如犯罪私下進行或無旁人目擊,那麼罪犯就比較想脫罪。李斯特告訴調查人員說,他沒想到他可以自由自在那麼久。但從他的行為看來,他很明顯地想脫身。畢夏普也是一樣。

無差別殺人犯則動作很快,一波未平,一波又起,過了一陣子之後,他們還以為自己一直在走運。我發現這三類殺手中,無差別殺人犯對將來想的最少,眼前只有兩途,有未來或沒有未來。我想柯爾曼還沒有足夠的深度去思索他和布朗能夠繼續多久。查里斯•史塔韋特心中則可能覺得他終有一天被捕或被殺,但也頂多是一個模糊的概念,不算是認真的考量。

我們往往不知道連續殺人犯的身分,直至落網為止。大屠殺兇手則往往要到事發後,我們在現場再三過濾狀況才能知道。我們往往知道無差別殺人犯是誰,而且還持續追捕。這一點很重要,因為他們也知道大家都在追捕他們,壓力很大,這種心理負擔對我們很有幫助。他們會開始酗酒或嗑藥來應付這種揮之不去的壓力,然後就開始犯錯。

我們有時可以從現場狀況的報告中看出罪犯有無章法。同樣,我們也可以看到有些殺人犯混合了三種類型。最常見的是連續殺人犯逐漸沉淪為無差別殺人犯,泰德•邦帝最後就是這樣。他把自己弄得愈來愈瘋狂之後,冷卻期就逐漸縮短,最後根本全無冷卻期可言。此時,他的壓力益形沉重,犯案更加隨便,判斷力變差了。我們則不斷注意嫌犯進入這個階段時的放縱和活躍的跡象。

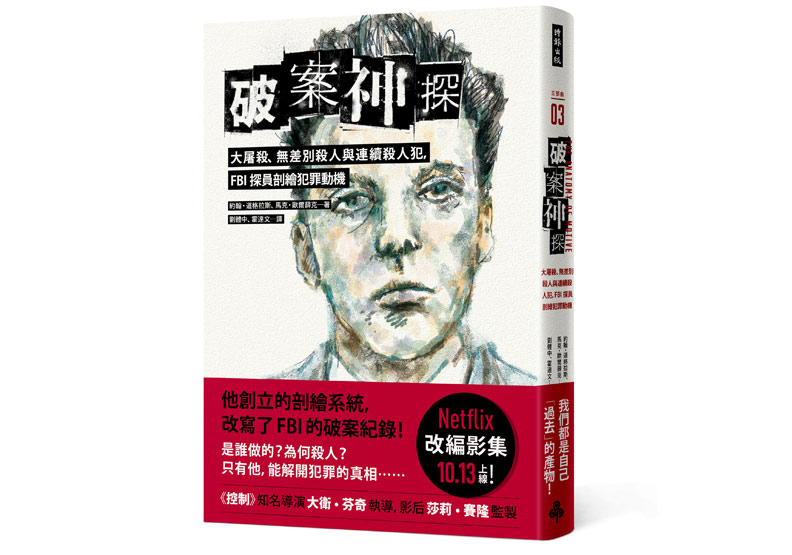

本文節錄自:《破案神探三部曲》一書,約翰‧道格拉斯(John Douglas)、馬克‧歐爾薛克(Mark Olshaker)著,劉體中、霍達文譯,時報文化出版。

圖片來源:unsplash Thanh Tran