談到高雄,你腦海中浮現的是什麼樣的想像?也許是85大樓,或者是旗津港灣,夢時代、義大世界的魅力,更成了不少年輕人心中恣意暢遊的浪漫,但你不知道的是,高雄其實也有古城,在深深的文化底蘊和時代歷練下,高雄其實比你想的更多元,涵養著歷史的韻味與風采。

位在高雄左營的鳳山縣舊城,於西元1826年完工,巍峨的石牆和充滿氣勢的拱門,令人不難想見當年護國佑民的決心,斑駁的凋零是它時代的印痕、川流不息的護城河瀰漫磅礡的魄力,它曾是當代人民的生活重心,如今卻隨著滄海桑田與物換星移,漸漸從人們的記憶中淡忘。

高雄,擁有台灣第一座中式城池

事實上,鳳山縣舊城是台灣目前留存的中式城池中,保存最完整的一座,它是清代文化中不容忽視的重大指標,不僅度過了林爽文事件,也歷經了海盜蔡牽和楊良斌之亂,其城門、城牆、護城河等建築場域,能印證高雄在清領時期是文教、政治、社會發展的重要據點。

當年,清代帝國遠距統治理念與台灣在地社會形構的複雜變動形成顯著對比,鳳山縣舊城的紋理更可從官方不築城政策、民變頻生、遷往新城、官倡民捐興築石城等歷史過程一窺其奧妙,而這些富含重要歷史意義的使命,更應該受到重視和展望。

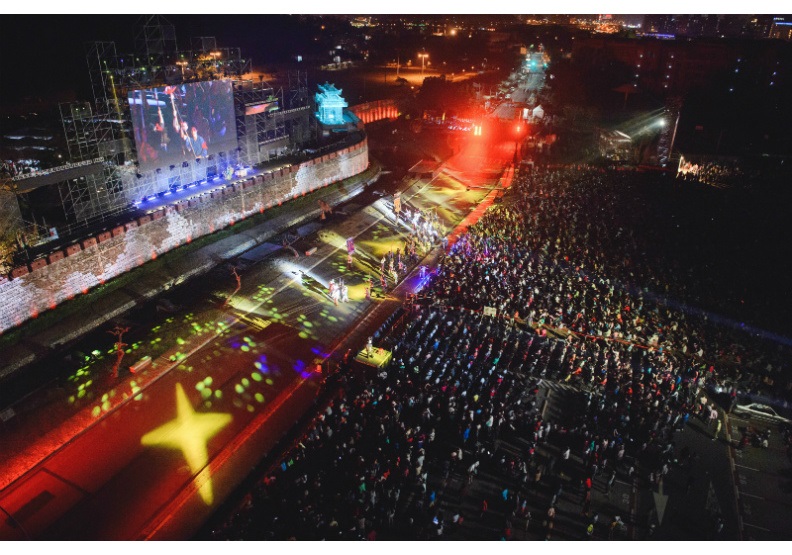

(圖說:透過《見城》大戲,民眾得以重新認識鳳山古城歷史文化)

見城計畫:撕下「文化沙漠」標籤

以往,高雄常被工業大城之刻板印象所限,許多人甚至稱高雄為「文化沙漠」,為此,高雄市文化局近年致力文化治理,重新找回高雄的歷史,藉由文化的歸屬感營造嶄新價值,「再造歷史現場計畫-見城計畫」便係關鍵之一。

見城計畫以重見舊城為願景,除了主城外,東、南、西、北門的行動構想計畫,將能勾勒出早年的生活印象和感動,藉以達成串聯龜山、蓮池潭,並以歷史堆疊重塑再造的貫穿古今魅力,再現當年人文風情。

更獨特的是,有關單位還以全台創新的五感體驗模式,讓遊客看見國定古蹟舊城的歷史脈絡及古人生命之全新價值,建構具傳統深度的加值內容,同時重新連結被遺忘的歷史記憶。

(圖說:高雄市文化局打造「見城館」,透過最新AR/VR科技以及動態模型展演,讓民眾重回左營舊城歷史場域)

五大願景:達到歷史現場再造

「見城計畫」預計在未來達成「重建臺灣第一石城」、「縫合龜山串接蓮潭」、「歷史堆疊城市考古」、「舊城門戶重塑再造」、「貫穿古今散步舊城」等五大計畫目標,以有形配合無形文化資產的保存策略,冀望達成重建並重見舊城歷史現場的願景。

目前,高雄市政府文化局已逐步透過歷史空間調查、殘蹟研究、城內空間歷史紋理考古等計畫,逐步揭開左營舊城的隱藏的風貌與歷史脈絡;在城門城牆及殘蹟修復計畫中,讓舊城洗去歷經風霜的外觀,以清晰的古蹟面貌與世人見面。

當硬體的構築完成,軟體的輔佐同時能讓民眾更融入其中,像是結合在地文史團體的見城行腳活動,現場導覽、拓碑、築城、考古等等手作內容,幫助大小朋友寓教於樂,揭示更清晰的歷史紋理與脈絡,使人們心中刻板印象的工業大城,跳脫出以往你我從沒想過的文化時代韻味,特別是昔日舊照、古籍的考據,對比今日的實際面貌,人們可以藉物懷古,想像自己穿越了時代洪流。

(圖說: 「見城館」內一樓城門歷史模型)

高雄的歷史比想像精彩!

一個城市如果沒有故事,它很難在文化上獲得認同,而高雄正逐步從文化資產調研、修復和活化文化遺產,找出屬於自己的歷史,如見城、興濱計畫、眷村以住代護、修繕鳳儀書院、打狗英國領事館等,讓高雄人重新找到文化的歸屬感。

畢竟,高雄被牢牢地貼上工業化城市、文化沙漠的標籤許久,久到許多老一輩都忘記哈瑪星曾經是第一座都市計畫區、左營有台灣第一座城牆、轄內有6個史前遺跡,還有明鄭時期的屯墾足跡和三軍齊備的眷村文化,這些曾經的歷史如今都還活在高雄這塊土地上,而這些過往被掩蓋的深厚文化底蘊,如今在撕掉工業城市這張標籤後,已經慢慢發出該有的文化光芒,被世人看見、關注。

【高雄市政府文化局廣告】