有「PTT之父」稱號的杜奕瑾,曾是微軟人工智慧首席亞太區研發總監。2017年4月,他回台成立台灣人工智慧實驗室,要證明台灣也有一流AI人才。

很多人好奇也質疑,台灣想要發展AI(人工智慧),真的可行嗎?我們目前有質量兼具的人才嗎?

這個答案,或許能由被稱為「PTT之父」「創世神」的杜奕瑾說分明。

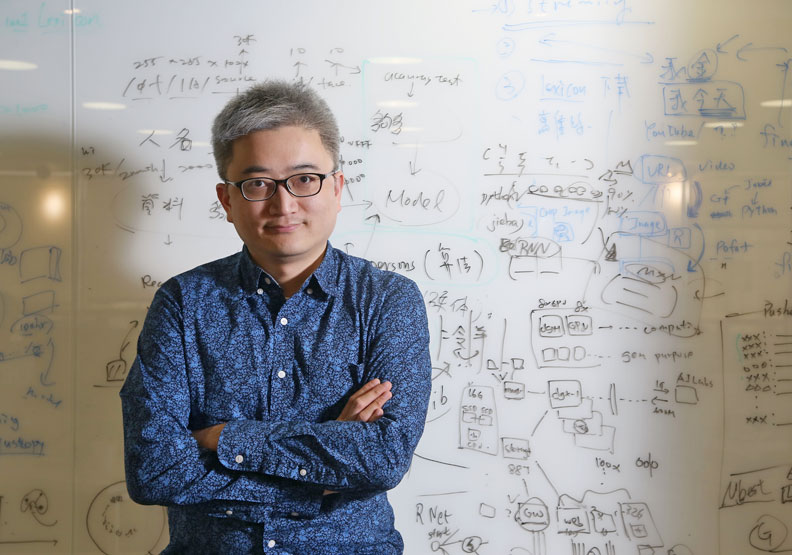

頂著灰白色頭髮,總以碎花襯衫現身的他,最近,又多了一個新身分—台灣人工智慧實驗室創辦人。

該實驗室於2017年4月成立,一成立只招聘20名員工,一週內,就收到上千封履歷,錄取率僅有2%。應徵者包含國內外名校畢業生,Google、台積電、鴻海與聯發科等大廠員工。

微軟AI智能助理幕後推手

過去,鮮少在媒體露臉的杜奕瑾,近一年來,不斷有邀約上門,頻繁穿梭在台灣各大AI論壇、記者會,行程十分緊湊。

採訪這天,當《遠見》記者踏出電梯,眼前的實驗室入口,沒有用來撥分機的電話,抬頭一瞧,原來,訪客得將臉部對準螢幕,說出要找哪位員工的姓名,例如:「我要找杜奕瑾。」

經過AI助理記錄長相、辨識語音,內部確認後,才被放行,踏進這個目前台灣最強AI團隊之一的祕密基地。

脫鞋進門,左前方是吧台,右前方,則是杜奕瑾的辦公室,以三面落地玻璃取代牆壁,環顧四周,裝潢簡潔,白板牆寫著五花八門的程式語言。

30多名員工正埋頭奮戰,一言不發;置身其中,倒有點像週末午後在咖啡店般舒適。

即使才剛結束與上名訪客會面,杜奕瑾隨即氣定神閒,準備受訪。

今年41歲的杜奕瑾,很早就嶄露頭角。即使聯考分數能讀醫學系,但他對資訊領域情有獨鍾。1995年,就讀台大資工系二年級的他窩在宿舍,用一台486個人電腦,架設BBS(電子布告欄)站PTT。至今,已是華文世界最大BBS社群。

隔年,還沒畢業,他便已參與台灣第一代網路公司蕃薯藤,打造當時全台最大的搜尋引擎。

2000年,人類基因體圖譜和初步定序結果完成,但基因裡的祕密仍待拆解。

抱持「生活就是要去玩、去試,才能體驗到最新東西」想法的杜奕瑾,2003年前往美國,加入美國國家衛生研究院(NIH)人類基因體中心,成為基因研究計畫一員。

2006年,他轉到微軟(Microsoft)西雅圖總部,參與搜尋引擎bing開發,也投身AI研究。

十年間,從最初的七人團隊,杜奕瑾在外界一片不看好AI的氛圍中,逐步催生出微軟的AI智能助理Cortana。也因此,他成為微軟7000人團隊AI.R.的首席亞太區研發總監,帶領Cortana走出微軟Windows系統,進行跨平台應用,不分作業系統,在不同硬體與使用者互動,全球已有1000多家企業與Cortana合作。

利用AI揪出致病基因

問他,為什麼去年3月離開微軟,成立台灣人工智慧實驗室?「我知道台灣做軟體一定找得到人,」杜奕瑾不假思索表示,更何況「新秩序還沒形成的時候,在哪裡做都可以」。加上政務委員唐鳳、科技部長陳良基大力相挺,讓他回台意志更加堅定。

結合幾位伙伴的自有資金,杜奕瑾不需要找創投或廠商投資,就集結了一群台灣軟體人才,一步步實現AI夢想。

他第一階段鎖定醫療應用、智慧城市及人機介面三大領域。為什麼?

首先,台灣的醫療技術排行全球前三,且有累積20餘年的健保資料庫,是一大優勢。

曾在美國有三年基因研究經驗,杜奕瑾找來好友、台大生物產業機電工程系教授陳倩瑜合作,並與台大醫院基因醫學部主治醫師陳沛隆、成大電機系教授張天豪共組團隊。

陳沛隆解釋,目前正讓AI透過深度學習,從已知的疾病中,找出是人體哪個基因點變異、致病。不過,基因變異並不全然會致病,因此,團隊也想讓AI揪出,究竟哪個變異點可能對人體有害。「基因體醫學很有爆發性,」陳沛隆說。

至於智慧城市計畫,則與紀錄片《看見台灣》的導演齊柏林有關。

去年6月,齊柏林墜機逝世。隨後,杜奕瑾在臉書寫下:「齊導,我們會繼續讓大家看見台灣。」

齊柏林在直升機機鼻,架設穩定鏡頭系統,自己則在機艙操作、拍攝。杜奕瑾好奇,難道不能用無人機結合科技,取代高風險拍攝工作嗎?

在臉書發表這個想法之後,南科管理局找上了杜奕瑾,合作「無人機於台南智慧城市之AI應用」專案。

藉由無人機拍攝、標註圖資,將AI用於古蹟維護、環境監測、交通監控。

為了要延續齊氏風格,再現《看見台灣》,團隊也訓練AI,辨識出無人機全景影片中的安平古堡等重要場景,而且,得選出正確角度,才能進入剪接作業。

負責無人機載體開發的成大航太系系主任賴維祥指出,雖然AI在這方面的技術仍不成熟,但已有初步成果,也正朝4K畫質的影片努力。

隨計畫一個個步上軌道,杜奕瑾透露,今年中將擴編團隊至60位。

他不忘提醒,有心加入團隊的人,光是了解技術還不夠,必須了解自己的興趣。「體驗生活,做出來的東西才會到位,」杜奕瑾比劃著。

非資訊科班也能是AI人才

他也讚許,台灣不少AI人才並非資訊本科生,卻主動進修、參加全球最大資料分析競賽Kaggle,甚至獲獎。他的實驗室就聘用了土木、醫學,以及醫學工程背景的成員。

他直言,當前全球科技發展,已由微軟、Google、亞馬遜(Amazon)與蘋果(Apple)等軟體大廠領導,以用戶體驗為核心,更有軟體廠跨入硬體生產,與過去硬體廠仍能主導的情況,已然不同。像Amazon做Alexa(智慧音箱核心軟體),做好之後,再想硬體由誰生產。但台灣重視硬體的氛圍,讓軟體人才沒有發揮空間,只能出走。杜奕瑾自己的十幾個直屬學長姐、學弟妹,只有兩人在國內就業,「很像『軟體流浪漢』」。

回想一年前回台時,杜奕瑾聽到耳語,指指點點AI根本是泡沫。但,他不受影響,認為新科技崛起,必會經歷泡沫。

發展AI的關鍵,就是找到應用點,定義新秩序,「真的要有像我這種不怕死的人,當大家說不可能的時候來做,就對了。」