(一)人生之旅

當MIT經濟系教授Robert Solow退休後獲得諾貝爾獎時,他的夫人講了一句名言:「只要活得久,美好的事就會不斷發生。」

自己已逾退休年齡,還是樂在工作,與我們近300位知識工作者朝夕努力,傳播觀念,為社會進步盡一些心力,使我終身幸運。

貫穿自己「一生」的信念是「讀書」與「教書」,不是財富與權力。在我的思惟中,「書」最具吸引力。它是啟蒙的「種子」,學習的「階梯」,打開封閉的「大門」。

因此我倡導:人生的起點,不是誕生,而是與書結緣的那一刻;人生的終點,不是死亡,而是與書絕緣的那一刻。

與書為伍的一生,就是「書生」;就是終身的知識之旅。

(二)豐收季節

2017年是豐收年,三件美妙的事接連在歲末發生。高中畢業的北商(1952~1954)慶祝百年;大學畢業的台中農學院農經系(1954~1958)舉辦70年系慶;短期教書的台大商學系(1977)慶祝畢業40週年。

一生中讀過六所學校,教過一所大學,6歲入學到28歲修畢學位,長達22年,這真是一個漫長的養成教育。

(1)蘇州讀小學(國民第一小學)。

(2)上海讀初中(復旦中學)。

(3)台北讀完高中(台北商職)。

(4)台中讀完大學(省立台中農學院)。

美國讀書與教書的學校:

(5)South Dakota State University, 1959~1961,修畢碩士。

(6)Michigan State University, 1961~1964,修畢博士。

(7)University of Wisconsin-River Falls,1964~1998 經濟系授課:總體經濟、個體經濟、經濟發展、國際貿易、教育經濟等。

前二所是在中日抗戰中的大陸;後二所是在反共抗俄中的台灣。1959年赴美讀書,是一生的轉捩點。這個23歲年輕人的閉塞視野、保守思惟、自衛心態從此逐漸開放。「開放」才能看到人外有人、天外有天的世界。從那一刻起,減少了自己的貧乏、淺薄、幼稚。

這篇短文記述三個學校的讀書與教書。

(三)「北商」百年

為了慶祝「北商百年」,「天下文化」參與出版了一本重要的書:《自己的志氣最可靠:12個修練成功的故事》。讀完全書,才更知道當年的台北商職,現在的台北商業大學,培育了十萬多名的人才,正如張瑞雄校長所說:「這些傑出校友分布在文化、化學、建築、會計、材料、運動器材、教育、文物、文創、流通、茶葉、經濟等研究。」我自己熟悉的傑出校友還包括了王建煊、謝長廷、許柯生、林孝達、蔡辰男、白文正等。

《志氣》生動地敘述了一群20歲左右的北商人,跨出校門後的奮鬥歷程;對小確幸環境中長大的這一代,應會有極大的鼓舞。

書中多數的傑出校友名字早就熟悉,居然有些不知道彼此是師出同門。例如2005年1月高雄市長謝長廷要接行政院長前,邀他出席遠見城市論壇,介紹他時說「我們同是北商校友」,他十分驚訝,直說「以為你是建中畢業的。」再如寒舍艾麗酒店董事長王定乾成名已久,只是不知道他是校友,又是軍人子弟;天福集團總裁李家麟,我與他父親天仁茶王李瑞河先生相識多年,現在第二代接班,更是充滿創意;台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德,是我的同行,他的預測對經濟波動的了解極有貢獻,居然也是校友。

其他如永光集團創辦人陳定川,良瑋集團創辦人尤利春,將捷集團總裁林長勳等等,都在他們各自的專業中獨領風騷。

細讀這些校友的奮鬥故事,更相信經濟發展中技職教育的重要,當前普通大學大多的弊病,已帶來了太多人力資源的浪費。

北商三年(1952~1954),學生印象中最深的就是吳仕漢校長的認真辦學及嚴格要求。自己受益於很多位好老師。畢業前夕,國文胡致老師寫了四個大字在黑板上:「自求多福」,從此它變成了我一生的座右銘。

這個世界最可靠的不是政府的承諾、不是別人的善意、不是第三方的支付,而是自己的爭氣。在18歲時我就牢記在心,這是一生幸運的起點。

(四)在農院成長

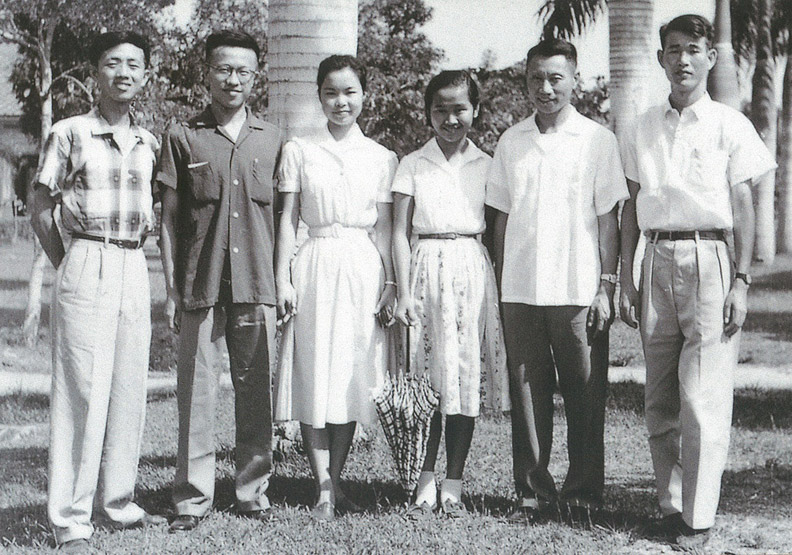

(圖/1958年6月畢業前在台中農學院椰林大道。同班同學右一曾捷新,左一伊慶箴,左二自己,左三為東海大學劉麗安〔後來變成我的妻子〕。)

半世紀前在省立農學院農經系就讀(現在是國立中興大學應用經濟系)。今年母系慶祝70週年,500餘位系友在台中歡聚一度。送贈母系的話:「教我育我,毋忘初心」,正是我的心意。

70年前,農學院沒有大樓,但有大師,近900位求知慾強的青年,在樸實寧靜的校園中專心學習。

那些帶有大陸鄉音的老師—不論是教國文、經濟學、土壤學、合作學—都語重心長地歸納出一個難忘的結論:中國之窮,窮在農民;中國之弱,弱在農業;中國之貧,貧在農村。我們立刻感受到自己的責任是「以農立國,振興農業」。「樸精勤誠」的校訓,是要這些18歲左右的學生認真實踐的。

我們受教於多位極負盛名的師長:教國文的徐復觀、英文的陳越梅、經濟學的劉道元、農業經濟的李慶麐、農業政策的張研田、農業合作的尹樹生、農業運銷的廖士毅等等。

那個年代學生的生活圈就在教室、圖書館、宿舍。有輛自行車是奢侈品,一個月的伙食費是120元台幣,一個禮拜才有一次葷菜,清寒家庭申請到一個月200元助學金,就可維持。如果週末口袋裡有五元台幣,去看一場電影(二元五角),吃一碗牛肉麵(二元五角),那就會令人羨慕。

大學四年,我走出了眷村,走進了農村;眷村的清寒,足以磨練志氣;農村的落後,必須尋找新的出路。

從大三開始,在英文材料裡,開始讀到「落後地區」「經濟成長」「貧窮的惡性循環」這些名詞,一門新的學科:「落後國家經濟學」「Economics of Underdeveloped Countries」在1950年代中期的西方世界開始萌芽。

眷村子弟決心要變成擺脫農業貧窮的新兵;立志要修習「經濟發展」。要使自己的國家擺脫貧窮,必需要先研究為什麼別的國家會富裕。我要趕上這列經濟成長思潮的新列車,產生了強烈的意願想到美國讀書。眷村的子弟,怎有能力出國讀書?

(五)赴美讀書

一份獎學金使我選擇了南達科塔州立大學。在美國開放而又美麗的校園,宛如一座世界村,我跨出了第一步,那是1959年的秋天。

五年後去威大教書。雖然人在國外,只要返台,就會抽空回母系與師生交流。近年也設置了鼓勵優秀及清寒學生的獎學金。三年前(2014年12月)承母校的安排,在新建的國際農業研究中心大樓三樓成立了「高希均知識經濟研究室」,捐贈了千餘冊藏書,由我仰慕的姚仁祿大師設計。今天已變成了師生閱讀與聚會常去的場所。

歷年來農經系出了太多位對社會有貢獻的系友,如前後期的徐育珠、余玉賢、林英祥、彭作奎等。母校給我的二個榮譽—傑出校友與名譽管理學博士,超過了想像,使我受寵若驚。

在母校的畢業典禮中,我期許中興大學的畢業生要追求「三中」:(1)變成社會的「中堅」;(2)發出「中間」的聲音;(3)結合「中國」大陸的人才與資源。

(六)台大短期教書

父親一直希望這個抗戰前夕在南京出生的男孩,終身從事教育。中日抗戰前,父親只有師範中學程度,就擔任過家鄉江陰倪家巷小學的的校長。他一直盼望我能安排短期回台教書。當我成行時,他已在三年前去世了。如果他健在,心中或有一絲驕傲與虛榮,看到了當年沒考上台大,此刻卻在台大教書。

1977年春季學期到台大商學研究所與商學系講授二門課:是關於人力投資理論及貨幣理論與財政政策。這些學生都聰敏好學,中英文及數學也好,繳作業也很準時,也極有禮貌,常來我的研究室交流,真是一次愉快的經驗。因此兩年後,又再回來任教一次。我對台大同學的這些評價似乎比當時一般看法高出很多。

11月15日是台大校慶,1977年畢業的商學系舉辦了40週年「返校節」。在加州大學爾灣校區會計系任教多年的何莉芸博士安排了難得的聚會。當年她就展現了組織領導的才能與熱情。20多位同班同學,六位從美加、四位從香港專程回來。各有事業上的成就,很多位40年沒見,但熱情、親切洋溢全場,也高興遇到了在政大財管系任教的屠美亞博士。席間送贈我一冊《紐約時報》編印的歷史大事記,起自我出生那年。

我提及40年前的5月在班上把“There is no such thing as a free lunch”寫在黑板上,問大家「白吃的午餐」與「免費的午餐」哪個較順?多數選了「白吃的午餐」。此文在1977年5月27日《聯合報》刊出後,立刻引起了討論,到今天常有人這樣引用:「俗語說,天下哪有白吃的午餐……」。

今年8月出版了《翻轉白吃的午餐—台灣從小龍年代到溫水青蛙的警示》,剛好送贈每位一本,紀念當年師生共創了一個「俗語」。

或許我要做個附註:今年1月習近平在達沃斯世界論壇演講說:「中國人民深知:天下沒有免費的午餐。」他沒有用台灣的「俗語」,使我有些失望。

十年前6月在台灣大學畢業典禮致詞中,我期勉近9000位畢業同學(其中3470位為碩士,463位為博士),要做一位出色台大人,超脫顏色,不問藍綠,只問對錯與是非。

(七)努力與幸運

60年前在北商學到「自求多福」的勉勵;50年前在台中農學院學到「中國之弱,弱在農業」的訓勉;40年前與台大同學討論「白吃午餐」的普遍與影響,那是國家命運顛簸,經濟貧窮翻轉中,透過努力,我找到了讀書與教書的幸運。

現實世界中,國家進步需要企業家與政治人物。誠心地向那些創造財富的「正派」企業家、和那些為人民服務有「良心」的政治工作者致敬。