在布加勒斯特郊外擁有三百年歷史的莫戈什瓦亞宮(Palatul Mogoșoaia),教堂尖頂看起來像土耳其的宣禮塔。薄得宛如威化餅般的磚造半圓頂和以大理石半露柱支撐的磚砌拱廊,召喚出一個脫胎自古羅馬晚期的中世紀初期拜占庭世界,儘管高聳的鉛皮屋頂已在憧憬巴洛克的到來。我讓自己迷失在蒙特尼亞地毯及奧爾特尼亞(註一)和摩達維亞花毯的美感中,這些編織藝術傑作均以色澤豐潤的植物性染料上色,並且深受土耳其及波斯圖案的影響。蒙特尼亞和奧爾特尼亞都是瓦拉幾亞大平原區的子區,首都布加勒斯特就在這片大平原上,位於多瑙河以北六十餘公里處。這一帶從歐洲古代後期到近代初期一直處在拜占庭和鄂圖曼大軍噠噠作響的馬蹄聲中。(在成為羅馬尼亞首都以前,布加勒斯特曾是瓦拉幾亞公國的首都;瓦拉幾亞南鄰鄂圖曼帝國統治的保加利亞,土耳其人會從那裡發動攻擊和侵略行動。)瓦拉幾亞親王康斯坦丁.布倫科瓦努於一六九八至一七○二年間修築這座宮殿,他的名字令人聯想到結合西方與東方風格、給人強烈印象的經典羅馬尼亞建築設計;但他也是個充滿悲劇色彩的人物,他在一七一四年連同四個兒子和一名女婿一起被土耳其人送到君士坦丁堡,在那裡慘遭斬首,而且他被迫親眼目睹兒子們慘死。布倫科瓦努受時局所迫,決定投效沙俄,對抗鄂圖曼帝國,結果不難預料,他最後是以失敗告終。十九世紀中期以前,為數眾多的俄國人和土耳其人一直並存於布加勒斯特。一直到一八六六年,羅馬尼亞鑄造的硬幣上還刻有鄂圖曼圖紋。

在莫戈什瓦亞宮的煙灰色拜占庭聖像、華麗地毯及磚砌瓜形圓頂之間,靜謐的時間彷彿再次消失在我眼前。數十年前,在雅典、索菲亞、伊斯坦堡以及米斯特拉(註二)、阿索斯山、老塞爾維亞,我造訪過無以數計的中世紀拜占庭史跡,那些青春回憶這時驟然變得歷歷在目。一個歷史時期透過它編織出的藝術感受性,將我跟過往的人生連結了起來。

就像莫戈什瓦亞宮的布倫科瓦努風格屋頂,布加勒斯特主廣場旁的「雅典娜神殿」(註三)一方面雖然企圖展現西方建築傳統,但同時也讓我看到東方風格的影響。一八八八年靠捐款建成的雅典娜神殿於共產統治的冰河時期結束之後獲得大規模翻修,不過即使在整修以前,我也一直覺得它在布加勒斯特的史達林風格大藥箱造型建築物之間彷彿鶴立雞群,為綿延不斷的粗暴景物帶來視覺乃至情感上的紓解。規模龐大的黨產建築及政府辦公廳舍,沉悶森冷的公寓大樓,紋理繁多、質感廉價但普遍使用的白色阿普塞尼喀爾巴阡山(註四)大理石材,無不企圖壓制這座首都原有的拜占庭、文藝復興、威尼斯古典派、維也納分離派、新藝術以及裝飾藝術風格美麗建築。史達林辭世後一年,赫魯雪夫(註五)於一九五四年開始推廣史達林風格建築,這種風格強調「建築工業化」的概念,大量採用預製手法及鋼筋混凝土,布加勒斯特的建築風貌因而在多年間遭到毀容,令我望而生厭。

雅典娜神殿及它所代表的時代對二十世紀及它催生的意識型態,乃至始於一九一四年,在羅馬尼亞一直持續到一九八九年的「長期歐洲戰爭」,構成某種反制。就建築技術層面而言,雅典娜神殿屬於新古典主義建築,因此它應該被視為歐洲文藝復興建築的一部分。但由於它大量運用鍍金銅以及黃色、粉紅肉色等色調,建築線條圓潤,沒有尖銳的稜角,而且洋溢誇炫的巴洛克精神,因此它也展現出某種拜占庭風情,捕捉到來自東方的氣息,而這一切正是羅馬尼亞的寫照。我凝視著那些古希臘羅馬風格石柱和壁柱,卻感覺自己彷彿置身於君士坦丁堡聖索菲亞(「神聖智慧」)大教堂(Hagia Sophia)的前廳。

雅典娜神殿無論如何都不可能是一次大戰爆發之後的設計。那場導致一千萬人戰死沙場的災難代表著一個轉捩點,藝術和建築至此完全失去原有的天真無邪,進一步退縮到苦惱的抽象風格和急進的極簡主義中。雅典娜神殿則幾乎是厚顏無恥地表現出浪漫風格藝術。我坐在圓形的音樂廳內,圍繞在四周的是柯斯汀.佩特雷斯古(Costin Petrescu)繪於一九三七年前後的羅馬尼亞歷史壁畫,它歌詠著卡羅爾一世(註六)、斐迪南一世(註七)、瑪麗王后(註八)等為現代羅馬尼亞奠定基礎的人物。這些來自德國及英國的王室貴族在十九世紀末及二十世紀初設法讓羅馬尼亞深植於西方世界,共產黨奪權後,則大肆摧毀他們的塑像和其他所有關於他們的證據,企圖將他們從歷史記憶中清除。但是現在,這個來自舊世界的最後一絲建築氣息重新大口呼吸,古典音樂會經常於晚間在此舉行,在一九八九年以前數十年間部分遭到掩蓋的優美壁畫則再度呈現於世人眼前。存在的終極目的在於為美感賦予神聖性──雅典娜神殿確實是個朝拜的處所。

註一:蒙特尼亞(Muntenia)即瓦拉幾亞東半部,又稱「大瓦拉幾亞」;奧爾特尼亞(Oltenia)則是瓦拉幾亞西部地區,別稱「小瓦拉幾亞」。

註二:米斯特拉(Mystra)通常稱為米斯特拉斯(Mystras),希臘伯羅奔尼撒半島南部的一座古代拜占庭廢墟城市。

註三:全名為「羅馬尼亞雅典娜神殿」(Ateneul Român),是布加勒斯特市中心的一座音樂廳,也是布加勒斯特的地標建築之一。一八六五年羅馬尼亞雅典文化協會決定修建這座建築,並延請法國建築師艾柏.加勒隆(Albert Galleron)設計,一八八八年開始營運。

註四:阿普塞尼山脈(Apuseni)位於羅馬尼亞西部,別稱「西山」(Occidentali),是西喀爾巴阡山脈的北部山群。

註五:尼基塔.謝爾蓋耶維奇.赫魯雪夫(Nikita Sergeyevich Khrushche,一八九四至一九七一年),曾任蘇聯共產黨第一書記(蘇聯最高領導人)及蘇聯部長會議主席(相當於總理)等重要職務。任內推行去史達林化政策,進行大規模農業、經濟、社會、文化改革。

註六:卡羅爾一世(Carol I)全名為卡爾.埃特爾.弗里德里希.澤菲林努斯.路德維希.馮.霍亨索倫―西格馬林根(Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen,一八三九至一九一四年),卡羅爾為德語名「卡爾」的拉丁化稱呼,羅馬尼亞霍亨索倫―西格馬林根王朝第一位國王。他在一八六六年推翻原羅馬尼亞聯合公國大公亞歷山德魯.約安.庫查(Alexandru Ioan Cuza),被推選為新任大公,一八七七年宣布羅馬尼亞獨立,一八八一年成為羅馬尼亞國王。

註七:斐迪南一世(Ferdinand I,一八六五至一九二七年),德國霍亨索倫親王利奧波德(Leopold)和葡萄牙公主安東妮亞(Antónia)的長子,於一九一四至一九二七年任羅馬尼亞國王。斐迪南雖然是德國貴族的成員,但羅馬尼亞於第一次世界大戰期間加入協約國,與德意志帝國作戰。

註八:即英國愛丁堡瑪麗公主(Princess Marie of Edinburgh,一八七五至一九三八年),愛丁堡公爵阿爾弗雷德親王(Prince Alfred)的長女,嫁給羅馬尼亞國王斐迪南一世以後稱為羅馬尼亞瑪麗王后,是羅馬尼亞最後一任加冕王妃。兩人的長子卡羅爾二世是羅馬尼亞末代國王米哈伊一世(Mihai I)的父親。

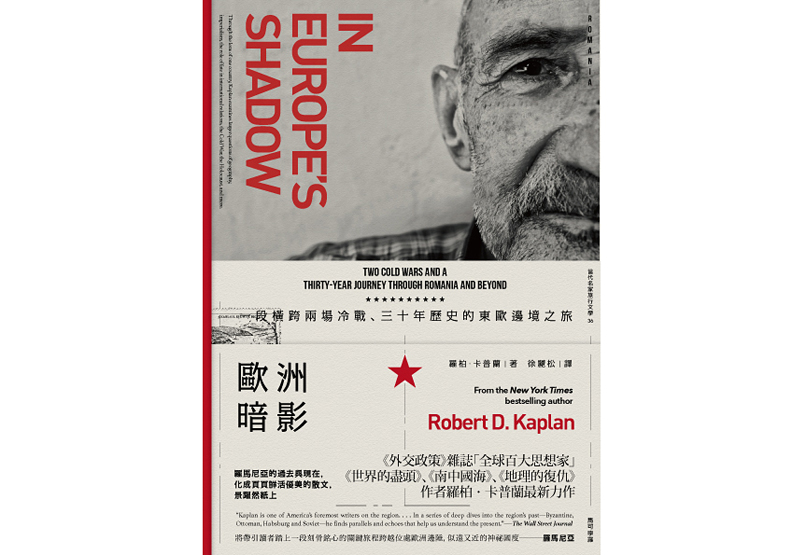

本文節錄自:《歐洲暗影:一段橫跨兩場冷戰、三十年歷史的東歐邊境之旅》一書,羅柏.D.卡普蘭(Robert D. Kaplan)著,徐麗松譯,馬可孛羅出版。

圖片來源:http://fge.org.ro