儘管這些觀察都令人印象深刻,並吸引我們進一步探究,不過靈長類動物至今遇到的最強挑戰者並非來自其他哺乳類,而是一群呱呱叫的鳥類。牠們直接空降工具使用的辯論現場,引發一場如同牠們在希區考克電影裡造成的騷亂。

我的祖父會在他開的寵物店,利用閒暇時分,耐心地訓練金翅雀拉動琴弦。這種特殊的雀科動物荷蘭語稱為「puttertje」,意為從井裡抽水。能拉起物品與唱歌的公鳥可以高價售出。幾個世紀以來,這種色彩斑斕的小型鳥都被擺在家裡,腳上鎖著鏈條,牠們能從玻璃杯裡拉出縫紉用的頂針,以便取水飲用。唐娜.塔特(Donna Tartt)的小說《金翅雀》(The Goldfinch),故事便圍繞在一幅十七世紀荷蘭畫家所描繪的金翅雀上。如今我們不再豢養這種鳥,至少不是用這種殘酷的方式。不過牠們的傳統技能,烏鴉貝蒂(Betty)在二○○二年再次重現了。

在牛津大學的一座鳥舍裡,貝蒂試圖從垂直的透明管裡拖出一個小桶子。桶子裡有一小塊肉,透明管一旁則有兩種可供選擇的工具。一種是一條直直的鐵絲,另一種則是帶有鉤子的鐵絲,只有後者才能讓貝蒂勾住小桶子的提柄,進而拉出桶子。然而,貝蒂的同伴偷走了有鉤的鐵絲,因此只剩下另一個不適用的工具。貝蒂立刻毫不費力地用鳥喙把直鐵絲凹折出鉤子,從透明管裡拖出了小桶子。這項驚人壯舉原本不過是件軼事,直到觀察敏銳的科學家加入新工具並且有系統地探究。在隨後的測試中,研究人員只給貝蒂直鐵絲,牠仍持續進行驚人的凹折行動。貝蒂不只消弭我們認為鳥類「愚蠢」的不公印象,牠還立刻成為非靈長類動物製造工具的實驗室證據首例。特地加上「實驗室」一詞,是因為生活在西南太平洋地區的野生烏鴉早以製作工具聞名。新喀里多尼亞烏鴉(New Caledonian crow)會自發地把枝條修飾成木製鉤子,好從岩石裂縫撈出昆蟲幼蟲。

古希臘詩人伊索的寓言故事〈烏鴉與水瓶〉,也提過類似的現象。故事的開頭是「一隻渴得半死的烏鴉,找到一個水瓶」。但水瓶的水面不夠高,烏鴉喝不到水。牠試圖將嘴巴伸進去,但水位太低實在碰不到。「突然間,腦中閃過一個想法,」伊索這麼寫道,「牠啣起小卵石,投入水瓶。」投進許多小卵石之後,水位跟著上升,烏鴉便喝到水了。這聽來似乎是場不可能發生的壯舉,如今已能在實驗室重現。第一項實驗以禿鼻烏鴉(corvid)為研究對象,這種鴉科動物在野外通常不會使用工具。禿鼻烏鴉面對一根垂直且裝了水的管子,水面漂浮著黃粉蟲(mealworm)幼蟲,可是水面太低碰觸不到。想要享受美味的食物,禿鼻烏鴉勢必得讓水位提升。同樣的實驗也曾測試過新喀里多尼亞烏鴉,牠們被稱作真正的工具專家。誠如「必要是發明之母」這句格言,研究人員在數千年後終於證實了伊索寓言的故事,這兩種烏鴉都會利用小卵石讓管中的水位提升,成功解決了難題。

不過,我們需多加留意這個結論,因為我們還不清楚這些解決方案是否來自洞察。首先,研究中的鳥類都經歷過一段與任務稍微不同的預備訓練,牠們已經懂得把石頭投入管子會獲得充分的獎勵。此外,在牠們面對裝有幼蟲的管子時,一旁就擺放著石頭,實驗裝置本身就強烈暗示了解決方案。想像一下,如果黑猩猩會堆疊箱子其實是科勒教的,那麼我們根本沒機會聽聞此事,早就被質疑洞察力的聲音給淹沒了。在這項測試過程中,烏鴉確實學到大石頭比小石頭更好用,以及把石頭丟進裝了木屑的管子沒什麼用處。但是,牠們可能沒有思考過這些問題和答案,可能僅是一種快速的學習。也許只是因為牠們發現在水中添加石頭會讓蟲子更接近自己,因此持續投入石子。

我們最近向母黑猩猩麗莎(Liza)展示漂浮花生任務,牠很快就懂得把水加入塑膠管是解決問題的辦法。在經過劇烈但無效的踢動和搖晃管子之後,麗莎突然轉身跑到飲水處,用嘴巴裝滿水,再將水加進管子。她重複了幾次取水和裝水的動作,直到花生升高至可以用手指取出的位置。不過,其他黑猩猩則不太成功,甚至有隻母黑猩猩試圖尿在管子裡!雖然執行方式稍有缺陷,但牠的想法正確。我觀察了麗莎的一生,確信這是牠第一次碰到這個問題。

我們的實驗靈感來自之前針對大量紅毛猩猩和黑猩猩進行的漂浮花生任務,部分猩猩幾乎立即想出解決方法。此結果相當有價值,因為猩猩與烏鴉不同,牠們並未受過預備訓練,而且附近也不見可用的工具。相反地,牠們必須先在腦中聯想到也許可以利用水,才會前去收集水(水甚至看起來不像是種工具)。觀察人類孩童進行這個任務時,更能彰顯該測試有多困難,有些孩童甚至始終想不出解決方案。只有百分之五十八的八歲孩童能找到解答,四歲孩童則僅有百分之八做得到。多數孩子只是瘋狂地試著用手指去搆獎品,但很快就放棄了。

這些研究在靈長類動物沙文主義者和鴉科動物愛好者之間,建立了友好的對抗關係。有時,我會嘲弄後者是「對猿類的愛慕」,因為每篇鴉科動物的論文都會與靈長類動物做比較,表示鴉科不是做得更好,就是至少做得一樣好。他們稱這些鳥是「有羽毛的猿類」,並下了極為無禮的結論,例如:「迄今為止,非人類的技術演化唯一可信證據,就來自新喀里多尼亞烏鴉。」另一方面,靈長類動物學家也想了解鴉科動物工具使用能力的普遍程度,「有羽毛的猴子」是否才是更好的綽號?烏鴉就像敲碎蛤蜊的海獺或朝鴕鳥蛋扔石頭的埃及禿鷹(Egyptian vulture),只有幾招解決問題的方式?還是牠們擁有解決廣泛問題的智力?這些討論仍處於爭議中,儘管一個多世紀以來,研究人員持續探究猿類智力,但鴉科動物的工具使用研究尚只有十年的歷史。

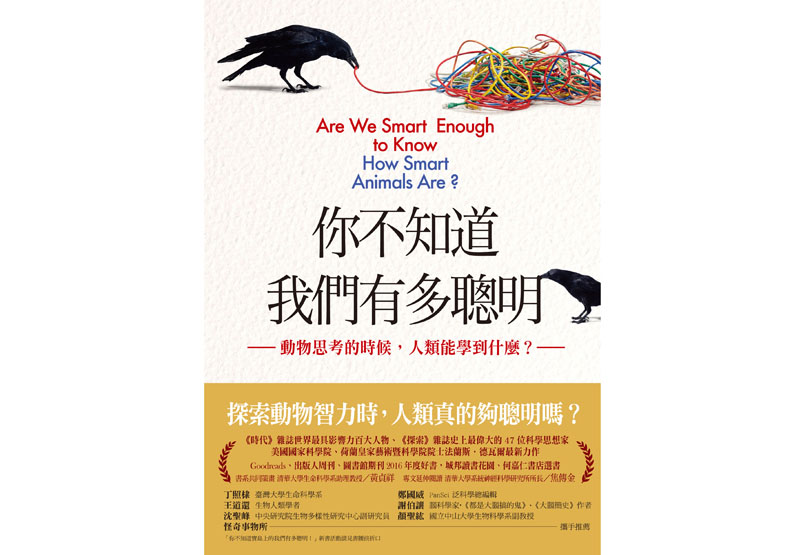

本文節錄自:《你不知道我們有多聰明:動物思考的時候,人類能學到什麼?》一書,法蘭斯.德瓦爾(Frans de Waal)著,楊仕音、林雅玲、顧曉哲譯,馬可孛羅出版。