號稱「台灣科技創新教父」「技轉王」的陳良基,上任科技部長半年來,馬不停蹄,持續拜訪各界人士。像是與AlphaGo重要推手黃士傑碰面,了解箇中奧妙;與文化部長鄭麗君對談,找出結合文創與科技的方法。

曾任台灣大學學術副校長、教育部政務次長的他,對於人才培育,更絲毫不馬虎。7月底,他回到家鄉雲林,鼓勵莘莘學子,透過學習,打造創意。

華碩董事長施崇棠便透露,有次他在飛機上巧遇陳良基,兩人暢談最頂尖的科技,一路聊到差點忘了睡覺,「是極具深度和廣度的部長。」

而就任部長半年多來,陳良基談論最多的,可能是AI。和AI相關的議題,他總不厭其煩地講一遍、兩遍、三遍。

他表示,自己對「腦」的議題一直很有興趣,幾年前就帶領台大電機系學生跟上深度學習的浪潮,如今,AI發展已來到天時地利人和的階段。他喊出2017是AI元年,台灣一定要從研發、人才、產業、技術等面向跟上,「大家一起拚AI,眾志成城。」

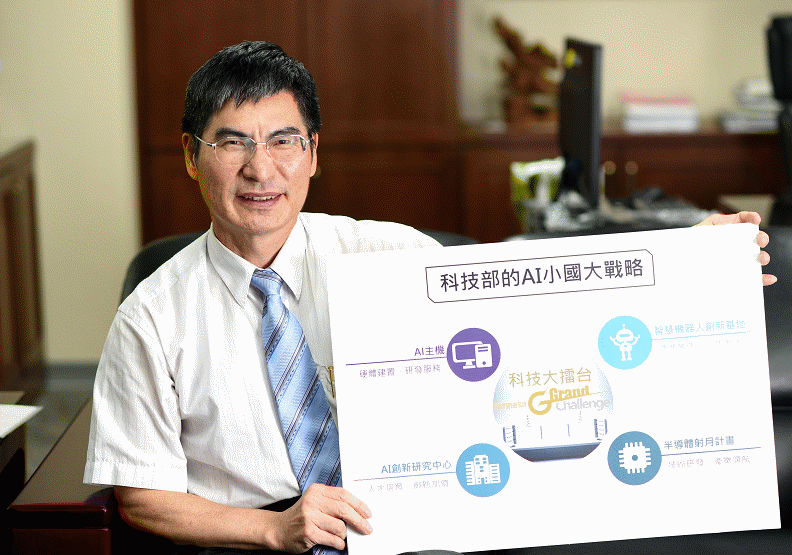

8月中旬,陳良基提出台灣的AI小國大戰略,預計在未來四、五年內,將投入約160億預算推動相關產業。

他的辦公室掛著書法家用書法字寫的個人座右銘「以終為始、勿忘初衷」。出身農家的他相信,想得到什麼成果,就得從布局開始,且永不放棄。他也抱著相同態度推動AI。

以下是他接受《遠見》專訪的精采見解:

10到20年內 沒跟上會很慘

我一直對「腦」很有興趣,20世紀人類偉大的突破,是基因定序,到了21世紀,就是腦的突破,人腦奧祕一定會在這世紀被解開。因此,我前幾年就帶著學生,研究腦相關的題目,關注AI在全世界的發展,並跟上這波深度學習的浪潮。

有鑑於AI發展到了天時地利人和階段,我到科技部後,認為必須引領國人未來科技走向,告訴社會要如何投入AI。就像當初我選擇念電機系,是因為許多人說,當一個工程科學家很棒,如今掌權的這批人,也要給年輕人一個方向。

我判斷,未來10到20年,各行各業要是沒跟上AI,會非常慘。我甚至告訴行政院長林全,AI議題會變成國與國之間的新數位落差。

其實台灣的強項不只硬體,AI裡有許多核心能力,若是加入演算法,可以變成AI服務的型態,更容易和應用結合。說不定年輕一代有機會創出AI應用公司,帶領台灣走向另一個真正創新的產業,而不是像現在,靠硬體產業支撐。

因此科技部最新推出「AI小國大戰略」。

首先要建置主機。要進入AI,沒有平台、基礎設施,運算就比人家慢,因此一定要先把電腦拉拔上來。建構主機時,也會找電腦產業進來,讓他們了解AI主機的特殊之處,一起提升。

布建主機後,再成立AI創新研究中心,讓各行各業的專家進入、整合。台灣學術界在AI領域的研究,其實領先世界,但過去學者只寫論文、做研究。我認為,台灣不是只有硬體,還有一群金頭腦,他們都應該加入。

因此,設立研究中心的潛在目標,是將國際上研究AI的大師,都吸引來台。我預期設立三到四個研究中心,彼此競爭又合作,讓群聚力道出來。

薪資也特別獨立開放,在固定薪資外,多給每月6萬元的主持人費,等於一年能多領72萬元,五年就是360萬元。

我們也希望訓練一組人,進入AI應用的服務公司。各行各業雖然有自己的專業,但AI是新工具。因此同步設立軟體服務公司,以協助各行各業。

努力把半導體產業帶起來

另外,還有機器人。台灣智慧機械向來厲害,台中有許多智慧製造的隱形冠軍,要讓台灣機械產業,成為機器人供應鏈的一部分,要創造一個平台,利用科學園區的資源,在台中、台南設立機器人創新基地。

基地有軟體,能模擬想法,並做出模型。製造時再利用現有的零組件、3D列印印出來,結合台灣ICT的模板,直接程式化。

這個點子來自美國可程式化的小玩具機器人,給五歲以上的小孩玩的。台灣新一代也要加入,讓他們在機器人世代,不輸給國外。

當然,我心心念念的,還是要把台灣現有產業帶上來,也就是半導體產業。半導體是AI最重要的提供者,AI時代,每個人身上的智慧終端用品,要輕薄短小,就要靠晶片。

但是半導體進入AI終端(AI Edge)產品,需要低功率、低耗能,有新的記憶體,甚至植入人體的感測器,要傳出信號,也要有特殊射頻。這些現在都不成熟,我們要帶領學界研發。

台積電董事長張忠謀說,預估2022年,3奈米製程就要量產,我們現在要趕快準備,待AI產業起飛時,台灣半導體也跟著起飛,我稱做「半導體射月計畫」。

最後,科技部也推出讓社會共同參與的「科技大擂台」。電子是台灣重要產業,當電腦產品注入AI時,人與機器交談的介面,還是使用語言比較方便。

我告訴華碩董事長施崇棠,因為資料量不夠,華碩的機器人Zenbo聽不懂我的台灣國語。華碩有這個問題,其他廠商也會有,所以科技部要幫忙打通障礙。我們已把電腦中文聽力理解當做競賽主題,拿出3000萬當獎金,讓大家來比賽,透過台灣國語對話,理解那些話是什麼意思。8月鼓勵高中生、大學生,先辦理暖身賽,也是讓下一代年輕人有機會接觸AI。

從翻土做起 終會看到成果

相較其他國家的預算,台灣投入預算算是多的,四年50億建構AI主機、五年50億設立AI創新研究中心、四年20億的智慧機器人創新基地,以及四年40億的半導體射月計畫,總共160億。預算集中,再和既有產業結合,預期能發揮槓桿效應。

其實AI不只是產業,更是核心能力、是必備工具,未來各行各業都需要這個能力。

目前,全世界都在尋找AI可能的解決方案,從構思到設計,預計明後年開始測試,大量應用會在三、四年後。若是台灣打好信心往前衝,一定可以抓到機會。

我常講,摩爾定律不是定律,那是因為大家覺得達得到目標,各行各業一起拚到的,是眾志成城的結果。台灣本來就是要拚才會有機會,以前沒有引導方向,不知道怎麼拚,現在有方向就可以做。

我來自農家,農民相信「以終為始」,一切都要從翻土做起,後續還有播種、施肥、除草、澆肥,才能看到成果。台灣發展AI也一樣,從經營生態圈的概念做,每一步都做好,才會有機會成功。