初次與紀老見面,在我是仰望已久印象深刻,在他則必定是人多事雜過眼即忘。不久,我忙著當兵、謀職、戀愛、留學,大家一直沒有機緣再見。直到一九七四年「詩人節」,他與我,同時獲得詩人吳望堯出資創設的「第一屆中國現代詩獎」,他得的是「特別獎」,我得的是「創作獎」,兩個人的名字,才再度碰到一起。可惜,大會請葉公超先生頒獎時,我人在國外,由家父代為領獎,獎牌巨大,由純金打造,光燦奪目,可謂空前。而唯一的一張得獎人、頒獎人與評委的合照,我沒能在場。

那年秋天,我自美環遊世界一圈歸來,趕赴輔仁大學秋季開學,我一面忙著備課教書,一面準備結婚,一時之間,也沒有多少時間與詩壇諸友連絡。寒假過後,一到學校,就接到紀老寄來的名信片,內容大略是說,我已回國多時,為何不見聯絡? 又說無論如何,我們這一對老少得獎人,總該見上一面。我連忙回信道歉,並約定了登門拜候的日期與時間。

那是一九七五年的「三八婦女節」,因為當天放假,是我們倆個教書匠,公私兩便的日子。紀老的家在濟南路二段四號,提著一籃水果,準時赴約的我,老遠就看見他身穿紅格子長睡袍,在料峭的春風中,含著煙斗,依靠四樓公寓的門柱,張望而立,讓我暗道一聲慚愧,幸好沒有遲到。

「羅青兄啊!終於見面了」,他給了我一個大大的擁抱。然後便開始熱心介紹四周環境,首先是他的小圍籬及籬中小花圃。最後進入眼簾的,是門前的那棵高聳的尤加利樹,翠綠挺直,亭亭如蓋,這是除椰子樹外,紀老的第二象徵,樹蔭正好懷抱了我們。

上樓入室,小坐未定,他又引我出來,弄得我一肚子疑惑,又不便質問。他開始介紹在通往樓頂陽台樓梯間,所安置的小書房,「家裡實在太擠,我的書房,只好安排在這裡,可以更接近天堂些!」他爽朗的笑著解釋,在不見天日的樓梯間裡。

日後,我在「路門五杰」之一紀老大弟子楊允達的文章中,豁然解惑:

吾師紀弦是漢代大儒路溫叔之後,書香世家。他避難台灣時期,一直在成功中學教書,憑藉的薪俸,養活他的母親,妻子、四個兒子和一個女兒,全家八口,還有一隻貓,住在台北濟南路成功中學大雜院式的教職員宿舍,真是擁擠不堪。

六十年前,成功中學宿舍建造簡陋,他分的一房一廳,面積約十二坪,紀弦師和師母、珊珊,以及太師母,四個人加一隻貓,擠在一處;他的四個兒子……,另在一處大統艙式的木造屋內,睡上下舖,艱苦備嚐。(見《文訊》雜誌三三五期,頁五十九)

現在想想,當時能受邀入室一坐,已屬不易,若要久留,一定會為他全家人帶來諸多不便。

介紹完書房,他立刻轉身推門,一步跨入陽光燦爛的陽台,指著泥灰水塔旁搭建的小木樓閣,「看看!這是我的『違章建築』,經過校長特許,而警察也不再來干涉的。這,這才是我們可以痛快聊天的地方!」他得意的提高聲音。只見種在閣樓四周的各色紅白玫瑰花,全都在風中點頭同意。

走進閣樓,迎面掛在窗邊牆上的,是他那幅有名的油畫「自畫像」,就是印在《紀弦論現代詩》封面的那一張,野獸派的造形,嘴咬無煙黑菸斗,斜眼冷視人間世,筆意深刻而尖銳,妙傳青年時代紀弦的神韻。另一面牆較大,掛著一幅風景油畫與一張素描自畫像,也是個性突出,佳妙無比。

進了樓閣,他關上門,請我坐定,鬆了一口氣說:「你看,不錯吧?」。我環顧周遭,但覺窗明几淨,一塵不染,與剛才得陰暗雜亂,真有天壤之別。閣名「覃思」,為將軍詩人金軍(1910-2001)所書,筆走趙撝叔體,墨飽神足,神采飛揚,乍看還以為這是紀念「台灣現代詩三老」之一覃子豪(1912-1963)的精舍;細細尋思,方才若有所悟,紀老此處一語雙關,充分的表現了他對這位詩壇老友兼宿敵的寬容與懷念。

見我對書畫的興趣如此濃厚,畢業於蘇州美專的他,便順理成章的大聲宣佈:「這就是我退休後的畫室,你要常來,我們一起畫!」接著,他得意的指向那張素描自畫像說:「這是我二十六歲在香港畫的,用得是硬鉛筆、煙斗灰,還有我的口水。怎麼樣?絕妙獨門吧?這是我的不傳之秘,現在傳授給你,好用得很吶。」

多年後,他在來信中,仍然表示重拾畫筆的深切願望:「謝謝你附寄了兩份書畫展的請柬,我看得好過癮。你寫得那些字,其實也就是畫。可惜我已擱下畫筆多年。如果時光可以倒流,我多願意和你再一起,在一個畫室裡工作!」(1997)

說著說著一轉身,他敲敲散置窗前木桌上的各種煙斗,隔著玻璃,開始慇勤形容外面盆栽的各種玫瑰,如介紹膝下的驕兒掌珠,手舞足蹈,興高采烈。我則注意到門內貼著兩張告示:一是「請輕聲走動,以免驚動他人。」大有太白:「不敢高聲語,恐驚天上人」的味道;另一則是一大張精工繪製的「玫瑰花養護表」,可見主人護花之情,絕不下於寫詩之心。門上所謂的「他人」,當然也包括那些玫瑰。

話匣子一打開,我們老少二人,不免口沫橫飛,放言高論,評說古今詩藝,月旦現代詩壇,忘了時間。說至興起處,大概是口渴了,他忽然起身說:「我親手為你調製了一杯檸檬汁,差一點忘了,待我下樓取來……噯,我現在不得不戒酒了。」上來時,除了檸檬汁,他還帶來了與他一起號稱「四大飲者」的酒徒詩人羅行地址。「現代詩復刊號,正準備出版,沒有你的詩可不行,一定要寫呀,趕快寄去。」

唸著唸著他拿出一大包詩集,鄭重交付給我,「這是我手頭所有的作品,全部奉上,做個紀念。你看,這是我花了一早上擬出來的書單,應該通通都在裡面了,而缺的兩本,也列在後面,供你參考。」我打開一看,發現每一本都慎重的題了上款,簽名蓋章,並一絲不苟的押了年月,成了我日後寫論文〈排諧論紀弦〉的第一手資料。他抬眼看了看,釘在牆上的課表及寫詩日課表,詳細訴說了他每日的生活習慣,並領我到閣樓後方,趁著夕陽最後一線微光,充滿深情的,拜訪了他細心調養的四五對十姐妹。然後,送我下樓。

站在大門口做別時,路燈已經亮起,互道再見之後,他小聲喃喃自語道:「應該一起吃個飯的,可是我身上沒錢,還要上去向太太要,唉……」

不久之後,我讀到他的《小園小品》,其中有一段是這樣寫的:

韓國詩人許世旭(我的所有外國朋友中最重要的一個),欣然來訪,略談數語,便及於酒。我的瓶子已空,而意無窮。同時,我已囊空如洗,無法招待客人。怎麼辦呢?哦,有了。我送他走。一走就走到馬路轉角處和我稔熟了的那家小商店,和老板娘打了個招呼,要了瓶小高粱,請她記一筆帳,便找到一個熟悉的麵攤,坐將下來。於是,要了些佐酒的菜肴,二人開始對飲。我早就問過他,有沒有錢。他說,還帶著幾十塊。所以我放了心。賒酒、賒菸,我是辦得到的。但是麵攤上的交易,我一向是現金,今天晚上,也不可以例外,免得麵攤老闆瞧我不起。

圖說:得獎人、頒獎人與評審委員合影。前排由右至左:紀弦及其孫女、葉公超、羅青父親羅家猷代領、羊令野;後排由右至左:辛鬱、余光中、白萩、商禽、洛夫、蓉子、羅門、瘂弦、張默、林亨泰。

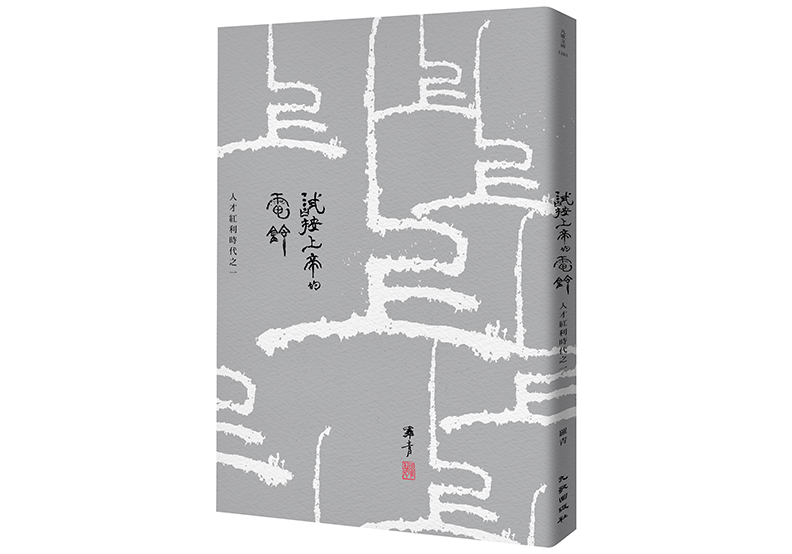

本文節錄自:《試按上帝的電鈴》一書,羅青著,九歌出版。