徜徉三大領域之間

我讀完研究所是平成二十五年(二〇一三年)三月的事了,也是我即將邁入五十大關的三個月前。我放棄回歸正職護理工作的計劃,選擇在臨床、著述、研究上分別挹注心力,就這麼度過了三年。

有時候,我想多花點心力在研究上—像類似的反省不勝枚舉,但基本上我很滿意現在的人生。

七年前我辭去護理工作時,對未來的人生十分不安,其中最大的不安就是收入。我們小倆口家庭裡只有一隻小貓不會賺錢,說來也是個小康之家,光靠我們夫妻二人的薪水,日子也能過得很好。

因此,哪怕我暫時失去收入,也能仰賴丈夫的收入生活。不過,這個事實反過來看,也代表我可能再也無法工作。這份不安,也堅定了我想繼續賺錢的意願。

我在上一個東家工作了二十二年,還當上管理職,薪水算相當高的。我有覺悟轉職以後收入會減少,以我的年資找一份全職工作,收入還是會減少一半左右。這不僅是少了管理加給的緣故,主要是我從現行的薪資體制重新起步的關係。

我在離職前就很清楚這一點,年資較老的人確實是嘗到了一些甜頭。在薪資體制改變的狀況下,也能保有某種程度的既得利益,新制度都是新鮮人先遇到的。我真的深有所感,我們不應該壓榨年輕人。

後來,有人跑來找我商量離職問題時,我就會把這個經驗告訴他們。年資越久的人,應該好好計算收入層面。很多人聽完我的經驗,打消了離職的念頭。我想這也是活用經驗的方法之一吧。

再三確認收入大幅減少的事實後,我下定了一個決心—反正從事全職工作薪水一樣會減少,不如好好珍惜時間,趁早念完研究所吧。研究所學費一年是一百二十萬日元,倘若延長修業年限,那麼全職薪資配上微薄加給,也還是不划算。

幸好我的著作和授課薪資加上我在醫院工作的收入,足以供給我獨立生活。我們家是夫妻共同支出生活費,形成一份共用的財產,彼此提供的金額也一樣。現在的生活也是用這種方式維持的。

據說護理人員的年收入大略算起來是五百萬左右。當然這是粗估而已,沒有考量到地區和年齡差異。只是以我在首都圈的醫院工作的經驗來看,差不多是這個數值沒錯。

撇開詳細的稅務問題不說,我的年收入目標設定在稅前五百萬以上。寫作和授課是要有人委託才有的工作,所以我會參考兼職工作的收入,調整自己的出勤日數來達成目標。

其他從事自由工作的朋友聽到我的目標,都覺得這個目標定得太高了,但以一個服務近三十年的護理人員來說,這算不上很高的目標,這也是我對自己身為護理人員的驕傲。

離職的得失

我最擔心的經濟問題已經解除了,寫作和授課的委託超出我的預期,現在的職場待遇也算不錯。要不是我在七年前離職,也無緣享受到目前的生活。就這層意義來說,我的選擇帶來了出乎預期的成果。

然而那一次離職,我還是失去了某種重要的東西。那一份喪失感,我直到現在都還無法擺脫。我失去了什麼呢?也就是「在同一家醫院工作到退休」的可能性。

誠如前面所述,我的老東家改變營運主體,在我離職五年後的平成二十六年(二〇一四年)四月,重組成一家新的醫院。過程中先解聘所有職員,也有發給他們遣散費。

如果我沒有離職,也會暫時被解聘。所以嚴格來講也不算「在同一家醫院工作到退休」就是了。可是,這一事實沒有帶給我任何慰藉。假設我當初沒有離職,醫院重組後我也還是會有「在同一家醫院工作」的意識。

護理人員是講究資格的工作,轉職也相對自由。只要護理人員不足的狀況持續下去,我們就不愁沒有工作。因此很多人認為在不同醫院工作的收穫比較大,持續在同一家醫院逗留沒有意義,我覺得有這樣的觀念也沒什麼不好。

不過,我願意肯定別人的意見,不代表我採納他們的意見。對意見相左的人有多大的包容度,決定了一個人的成熟度。換言之,有不同的對立意見反而是好事。

實際上,我自己在其他醫院工作,也有開了眼界的感覺。在數家醫院工作的經驗以及在同一家醫院工作的經驗,兩者無法兼容並蓄。然而,我依舊擺脫不了喪失感。我心裡一方面慶幸自己來到現在的新東家,一方面又有「無緣在同一家醫院工作到退休」的遺憾。

將內心的情緒寫成文字後,我又發現了一個事實。這種喪失感大概出自我的價值觀和個人美學,與利弊得失的效率問題屬於不同層次。所以明知其他方法較為有利,我的喪失感也沒有消除。

而這個觀念又來自我從小追求的安定志向。我在收入不穩定的家庭長大,從小我就想趕快工作賺錢。前一家醫院錄取我當護理人員,我內心是懷著感激之情的,因為那份工作可以讓我做一輩子,成為一個經濟自主的女性。

這才是我一踏入社會,就決定「在同一家醫院工作到退休」的目標。這對我來說是再清楚不過的方向,完全沒有置喙的餘地。方才我用價值觀和美學來形容,但其實這已溶入我的血肉中,儼然是我的體質了。

今後我也忘不了那份喪失感吧,其實也沒什麼不好,畢竟那也是我的一部分。人生總有無法實現的願望。失去某項東西的體驗,也隱含著無可取代的教訓。

這也是我重要的一部分,未來我會好好珍惜下去。

還算不錯的人生

在衡量過自己失去的東西後,我還是很滿意自己當下的生活。但在這麼幸福的環境裡,我仍然免不了羨慕別人的人生,產生相形見絀的比較心態。

比較心態多半出現在身心疲憊,或健康狀況不佳的低潮時期。人在低潮時,是不會有什麼正面思維的。

解決辦法是好好休息,轉換一下心情,重新調整自己的狀態。在低潮時想太多,反而是有害無利的事。強迫自己「盡力不去思考」,才能稍微改變情緒的流向。

等思考能力恢復後,再回過頭來反省自己過去的選擇。幾經思量後,我們或許會發現那些選擇其實還有別的出路。但在我們選擇的當下,結果猶未可知。那是我們在前途不明的不安情緒中,努力做出來的決定。

此外在我們選擇的時候,我們看重的究竟是什麼?最終又得到了什麼?或是拋棄了什麼?這也是很有思考價値的問題。

前文提到關於離職的反思也是一種案例研究吧。我在離職後,有得也有失。無論得失對我來說都是難以割捨的寶物。

很可惜的,要在新東家工作或繼續在老東家工作,這兩者只能擇其一,正所謂魚與熊掌不可兼得,關於離職這件事,沒辦法同時選擇要或不要。

這個道理也適用在人生大多數的選擇上。以我為例,要不要生小孩也是同樣的選擇題。

就結論來說,我們夫妻選擇沒有小孩的人生,對此也不感到後悔。

女星山口智子接受「FRaU」雜誌(二〇一六年三月號)的專訪,以正面的態度肯定自己不生小孩的選擇,一時間廣受議論。當時她發表的意見與我的想法不謀而合。

「我一直期望著不用養兒育女的另一種人生。」

「我對自己的選擇絲毫不後悔。夫妻間誠心相待,共築鴛鴦之情真的很幸福。」

少子化的議論日漸高漲,大家不敢讚美沒有小孩的好處,也正因為如此,她的發言帶給我莫大的鼓勵,相信不少人也有同樣的心情吧。

況且我能挑戰諸多工作,一路走到現在的位置,也是我沒有小孩的關係。再者,養兒育女的負擔大多由女性承受,在這種不平等的狀況下生養小孩,一定會破壞我和丈夫的關係。

於是,我選擇了夫妻的愛情,而非養兒育女。我對自己的選擇並不後悔,若以各種角度來探討這項議題,想必也有不同的見解或疑問。好比有人會說,有小孩也能以不同的形式加深夫妻的關係;或是為何不把養兒育女的經驗活用在工作上等等。

作為一個假設性的議題,那些見解當然也是可行的。今後要進行選擇的人,也不妨參考一下那些意見。可是對我們夫妻來說,那是已經結束的選擇了。我們也不是勸別人不要生,但沒有小孩的夫婦慶幸自己的人生,也不該遭受非難才對。

不管有沒有小孩,人生都不可能完美。有小孩的人不懂沒有小孩的人生,沒有小孩的人也不懂有小孩的人生。大家都一樣,彼此應該尊重對方。

現在這個世道,很多人都在談論自己的人生。有小孩的人,會慶幸自己有小孩;沒有小孩的人,也會說沒有小孩的好處。雙方的意見不要變成互相責難的情況,這才是最棒的相處之道。

我們沒必要追求完美的人生。儘管還有許多不足的地方,但也別無所求,以這樣的態度生活便是我的目標。

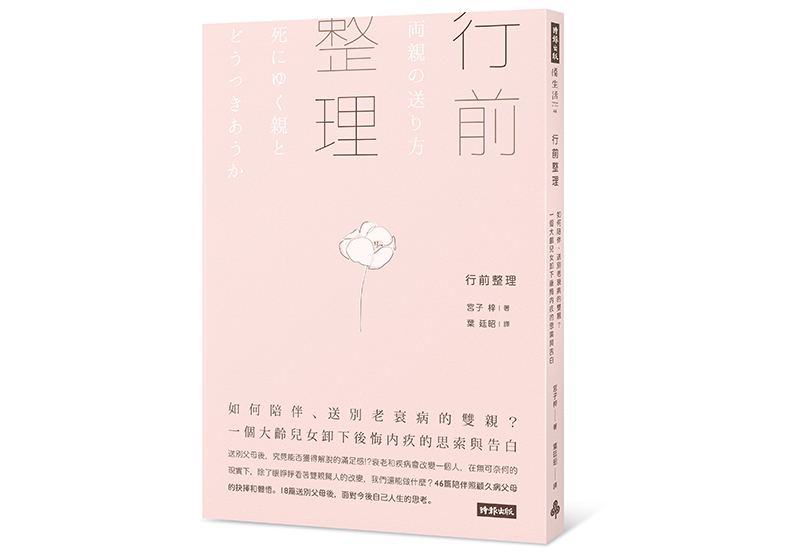

本文節錄自:《行前整理:如何陪伴、送別老衰病的雙親?一個大齡兒女卸下後悔內疚的思索與告白》一書,宮子梓著,葉廷昭譯,時報出版。