我在內科病房任職九年後,轉到精神科病房服務十三餘年。在精神科病房,除非是突發性的狀況,例如患者自殺或身體疾患引起劇變,否則病人通常是不會死的。在那裡我又一次深刻體認到,終日要面對死亡的地方究竟是多特殊的場所。

在精神科病房工作幾年後,我當上了護理長,也在緩和醫療病房兼任看護數年。緩和醫療病房俗稱安寧病房,專門收容無法治療的癌症末期患者,是個只有十七張病床的小單位。然而,在那裡我送別的患者每年最多高達百人。

現在我轉到精神科醫院第八年了,在照顧病人的過程中同樣意識到死亡的突發性,這樣的日常生活總是潛藏著陰影。

擔任護理師的這三十年來,我送別的患者超過五百人。這份經驗在我送別父母的時候,確實是有用的知識,可是並沒有減輕父母的死亡所帶給我的影響。

家父宮子勝治本是一個上班族,他在電視台任職,無緣實現劇作家的夢想。家母吉武輝子曾在電影公司上班,其後成為作家和評論家。我的父母姓氏不同,主要是母親使用舊姓的關係。父親死後,母親正式恢復舊姓,唯有戶籍名稱是宮子輝子。

父親是在平成十二年(二〇〇〇年)四月十五日去世的,享年七十二歲。當年我三十六歲,前來弔唁的好友說了兩句話,令我印象特別深刻。

其中一句是「父母是一堵隔絕死亡的屏障」。那位好友說,父母死之前,死亡離我們很遙遠,父母死後,死亡就逼近我們了。

到了平成二十四年(二〇一二年)四月十七日,高齡八十歲的母親去世,我完全想通那句話了。我心想,再來是該輪到我了。失去了隔絕陰陽兩界的屏障,我才驚覺原來兩個世界如此相近。

從那以後,我偶爾會想到自己的死亡,當中並沒有迫切或悲愴的感覺。父母先後去世,總有一天也會輪到我。我的想法是,沒必要勉強自己做好準備,先有個覺悟就夠了。

我跟丈夫最大的不同,就是我們對死亡的距離感。丈夫跟我同年,我們沒有小孩,打從平成二年(一九九〇年)完婚的這二十五年來,我們一直過著快樂的夫妻生活。他是我就讀都立高中的同學,說來我們算是學區內結婚。我們生長的地區、居住選擇、頭腦都差不多,相處起來相當輕鬆愉快。

人家說夫妻總有相似之處,我們卻連思考、五官、文字都很相似,基本上就是同類。我們大多知道對方想說什麼,經常有一種奇妙的感覺。

話雖如此,我們也不是完全一模一樣(這也是理所當然的)。由於我們平常很相似,所以一有較大的差異就會感到訝異。

最近我發現自己跟丈夫最大的差異在於對死亡的距離感。對我來說,死亡是總有一天要面對的,這份感覺隨著年齡增長越來越真切。可對他來說,死亡似乎是很遙遠的事情,這時候我就會想,啊啊,大概是他還有父母這一道屏障的關係吧。

好友說的另一句話是「死亡是我們與死者展開另一段關係的起點」。父母去世後,不代表我們再也沒機會回顧親子關係。不少親子之間的關係複雜,到死都沒有解決雙方的問題。其實那並非不能解決的疙瘩,很多時候被遺留下來的一方背負著這些問題,也成功化解了芥蒂。

這兩句話的出處我並不清楚,只是自從我送別雙親以後,這兩句話對我的人生有很深遠的寓意。

再來我要訴說關於父母的故事,那是現在的我所記錄的另一段嶄新的親子關係軼聞。這跟我面對衰老、疾病、死亡的態度有很大的關聯。

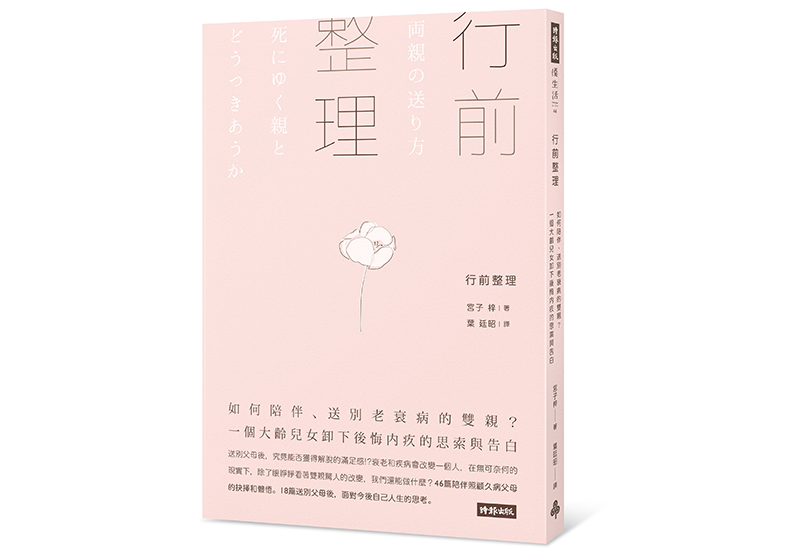

本文節錄自:《行前整理:如何陪伴、送別老衰病的雙親?一個大齡兒女卸下後悔內疚的思索與告白》一書,宮子梓著,葉廷昭譯,時報出版。

圖片來源:unsplash Mike Wilson