計程車司機劉福正,開一輛半新的黑色日產,擦拭得乾淨,黑色顯高級,乍看像豪華轎車。車是他自己的,靠行在新社某家車行底下,為此,他每月要交一千二的靠行費。這一千多元是什麼概念呢?當天我包他的車去頭櫃採訪,加上等候時間約六小時,需要付他一千五百元。

這也是許多台灣計程車司機的現狀。許多司機還會合租一間辦公室,屋內有各自的躺椅、空調、電臺,可以在那裡午休,喝茶聊天看報紙。每個人進去先把手牌放桌上,電臺裡叫車,手牌靠前的先走。這樣一間辦公室加電臺費加靠行費,每月五、六千。

說回劉福正。因為要出車,那天早上,他五點多到田裡採絲瓜。農作物到了產期,一天都不能耽誤,晚摘一天,嫩瓜變老,城裡人就不愛吃了。

對。除了計程車司機,他還是一位農民。家裡有兩分半地。

年輕時,他在台北修車。修了七、八年,結婚,妻子在新社開一個小店。結婚了,不能再窮哈哈地混下去,他轉行賣車。果然賺錢!可是,賣車,需要這裡那裡跑,天天不在家。夫妻整天見不到面,這樣不行吧?最後,他回到新社,又做回一名農民,兼職農民。

「其實我不習慣住都市。(鄉下)這裡空氣溫度多好,都不用開冷氣。我喜歡鄉下。」

生於一九六○年代初的劉昌煬說,台灣的農業,在變成農業生產者和服務業之間。大部分台灣農民都身兼兩職。「年輕農民不單純是農民,也兼做旅遊服務。靠他過去在都市上班的資源,或接待遊客,或拿貨出去賣,或利用網路行銷。這個趨勢,從跟我同輩的這一代人就開始了。」

台灣農業產值占台灣GDP,在一九五二年達到最高的三二.二%,之後開始下跌,二○○一年摔到一.九%,一路震盪。經過十幾年的「以農業培養工業」壓榨式農業政策後,普遍認為一九六八年是台灣農業的轉捩點,之後進入衰退期。「平均每人農家與非農家之可支配所得比率」在一九七○年達到最低:五五.八四%。亦即,務農者收入,約為非務農者的一半。

漫漫「離農」路開啟。大量農村人口外流,流入電子工廠、成衣廠、鞋廠⋯⋯服務業,默默消化時代轉型巨痛。

農林漁牧業人口,占台灣總就業人口比例,在一九八○年首次低於二○%,並不斷下降,二○一○年,變成五.三%。一個個冰冷數字背後,是這一代台灣農民,大部分生下來就注定要離開家鄉。

這就是產業結構調整。

沒有離開農地的,也做起兼職。一九六○至八○年代,專業農戶所占比例急速下降,至一九八○年降至九%。之後略有回升。但兼職農戶仍大致保持在八○%的比例;而在農家所得中,從一九七○年起,非農業收入已成為農家所得主要部分。二○○九年,非農業所得占農家所得比率為七七.五%。這也意味著,有約八○%的農民,主要靠非農業收入養活自己、養活農業。「台灣的農業,在變成介於農業生產者和服務業之間」,再回味這句話,其中蘊含之力量,排山倒海。

在產業結構調整中,五、六○年代開啟的離農之路,於七○年代成為浪潮。進入八○年代,雖然農牧人口占總就業人口的比重不斷下降,但專業農戶比例逐漸回升,至二○○九年底升至二一.九%。產業結構調整的結果漸漸呈現:農業人口減少,但農業專業化加強;由以種植業為主的傳統農業,逐步變為包括休閒農業在內的多元化農業,極大拓展了土地附加值;務農所得得到提高,農家與非農家平均每人可支配所得比,在二○一二年為七八.七七%。

當農業不再是農民唯一的收入來源,農村居民的職業分化、政治態度,乃至價值觀都日趨多元。

劉福正務農已經一、二十年。他屬於對農作物一視同仁的農民,這種包容,近似父母對子女的疼愛。他種絲瓜、百香果。在新峰農場老闆陳榮雄的眼裡,百香果太便宜,都不值得搞採摘。這種廉價的果菜,劉福正卻也是兢兢業業,用健康方式耕作。不用除草劑,人工割草,「地上長草是好事,因為說明這塊地是活的,才會長草。長草有利於水土保持。公家在講水土保持,可是這個我們早十幾年就知道。」蟲子,他看到就捉,看不到,就讓牠吃。人和蟲子是平等的,不使用「生化武器」大規模殺傷後者。

他沒有參加產銷班,對於產銷班集體購買肥料比較便宜,他說:「他們買的肥料我覺得不好用。」這個行為,以及這句話,流露出都市闖蕩給他的獨來獨往的印記。他喜歡用有機肥,「不要總施化肥,土壤一直酸一直酸,酸到一定程度,你的果樹就種不起來了。有機肥肥力持續得久一點,施有機肥,再加一些鹼性的東西,會把酸性中和掉。」

「做農的話,你要了解農作物,你要跟果樹對話。它會生病,會肚子餓。它會說,它吃的東西不夠啦,肚子餓啊,有蟲在咬它啊,它微量元素不夠啊。做農一定要了解你的作物有什麼問題,才有辦法種得漂亮。和小孩子一樣,他長得健康,依靠我們給他吃的什麼。」

這童話般的句子,不像出自這沉默寡言的計程車司機之口。而他也只是說到種田,才會有突發的浪漫。大部分時間,他很實際。「我算過。風調雨順,正常的收成,一個農民一天賺不到三百塊。一個月九千塊。比做工還差。」更不用說,有時種葡萄,本錢下了,肥施了,農藥也撒了,最後連續下幾天雨,爛掉了。連肥料錢都收不回來。如果請工人幫忙,一天還要給八百塊。這樣算起來,真不知道為什麼還要種田了。

「農民是這樣,任憑田荒掉,是不可以的⋯⋯於是還是要做。」

於是兼職。「有客人找我,我還是優先啊。我在田裡做了一半,有客人找我,好,我馬上放下。」時間分配上,開計程車會占六、七成。但他早起、晚歸,在田裡把時間補回來,「有時候我在田裡工作,會做到很晚,做到看不見了才回家。」

收入比例上,開計程車,差不多每月能有三萬,而且,開車和務農一樣,都不用繳稅。也許正因為有了開車的收入,他才可以這樣不計較地種著絲瓜。

他的絲瓜每天用農會的貨車運出,以前是走共同運銷到市場,價格不理想。現在仍然用共同運銷載出去,載到果菜批發市場裡的攤商賣。

或許是有份職業來養活一家人,他對蔬菜的價格並不那麼敏感,對共同運銷體系的評價也尚可,這個系統,市場的場租、搬運工的費用、加上農會的手續費,一共收他三%,他覺得並不高。

那農會靠什麼盈利呢?他笑起來,表情變得生動:「市場賣完的錢,都是寄到我們在農會的戶頭。因為我們一定在農會有戶頭。這它就有利益了。」是不是必須在農會有戶頭才能加入這個共同運銷?「是!是!呵呵呵。原則上農會就是賺這個錢。你的錢放農會,它貸款出去,就能賺錢。」

那是不是包裝也很重要?「對!要貨的人,你包得漂亮,他價錢會抬高。如果盒子髒髒的,零零落落的,賣相就不好。賣相很重要。會包裝,不會包裝,價錢會差好幾塊。」新社可以沒有太多商店,但紙箱店一定不可少,劉福正家旁邊就有一家。每一種水果或蔬菜都有專門的箱子,在箱面上,用簡單筆觸白描勾勒出苦瓜或是絲瓜、豌豆或者桃子。

劉福正有四個孩子,最大的在新社上班;二女兒在台北,讀古蹟修復及藝術的碩士;老三上大學。妻子的店,又像他們的客廳。前面擺些零碎貨物,後面擺沙發、電視,分明是吃飯區。正對著飯桌,掛一幅大畫,似乎是觀音,線條色彩都美。那是二女兒的手筆。她讀的是學費較便宜的國立大學,但一學期學費也要兩萬多,房租、生活費每月要一萬,一年下來,差不多二十萬。父母一個月給她一萬塊。學費自己打工掙。

媽媽擔心藝術專業是否好找工作,「藝術家有人說會餓死,不知道她會不會。」但只要孩子們想讀,他們就會供。「你有那個能力,有發揮的空間,就發揮。現在才十幾歲,不讀書,不行吧。不是為工作,你得到一個知識,得一個品德,都是買不到的嘛。」

華人的傳統,是尊重知識,尊重讀書人的。所以台灣農民的子女有留學經歷者,並不罕見。但在以前,都市就職被視為正途,回家務農則被視為失敗者。近年,這個觀念似乎又有所轉變。台灣經濟放緩,都市生存不易,此時的鄉村,則成了一個失業的緩衝地帶。而一些返鄉年輕人勇於種植高經濟作物,加上相關優惠政策,做出了老農也羡慕的事業。

這一代四、五十歲的台灣人,對鄉下、農民身分,大部分人都有一個「走出去、又回來」的過程。在都市歷練過,和從來沒出去過的農民略有不同。比如他們更健談,更不怯於說出自己的意見。賣過車的劉福正,開車的沉默中,似乎總在思考問題,他會自問自答,農民收入低,可是都覺得農民有錢,為什麼?「因為農民省啊。農民不花錢。都市,樓下吃個飯,幾百塊。農民不是啊,自己煮,自己種菜,自己種瓜,只買個米嘛。自己在家裡吃一吃。又是自己的房子。成本很低。」最後他得出一個近乎哲學的結論:「所以農民不能有欲望。」

這一論斷,適用於他及之前的農民。但更年輕的台灣農民,也在追求和都市平等的經濟收入。為什麼做農,就不能過上足夠體面的、有欲望的生活?比如新社的江明勳,他辭掉台中市三萬多月薪的工作,回來種香菇,就是為了過上更好的生活。他的故事後文再表。

中午,劉福正到家時,妻子和小孩已先吃過。為他重新開火,端出兩盤手工水餃、一小碟有奇香的辣椒蘸料;一碗燒絲瓜,絲瓜是自己種的有機瓜,帶著淡淡的甜味;一盤叉燒;一小碟自家做的客家醃梅子。並無大魚大肉,但飯蔬原料健康,燒製清淡有味。

像他們的生活。

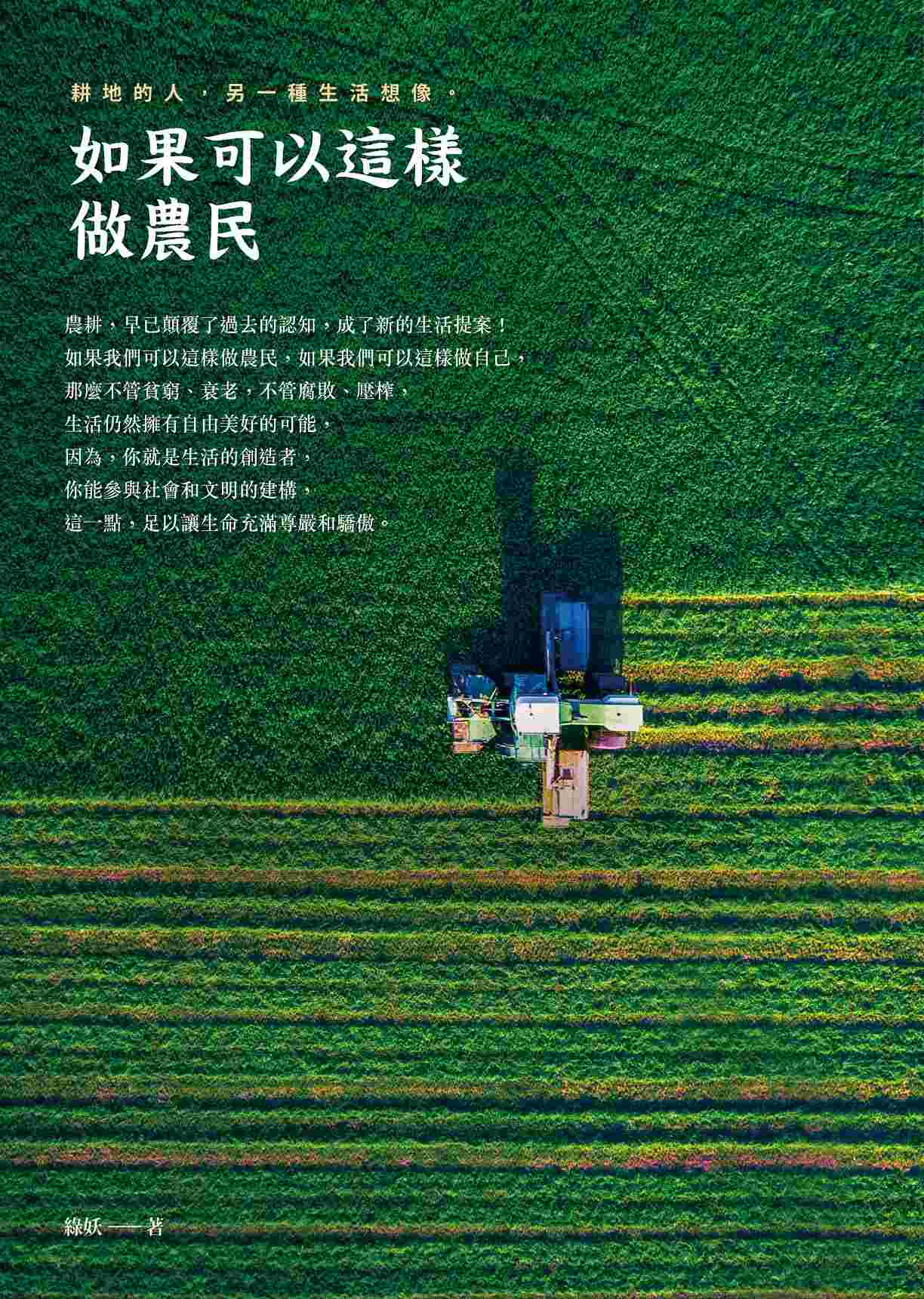

本文節錄自:《如果可以這樣做農民:耕地的人,另一種生活想像》一書,綠妖著,圓神出版。