打卡者昌,拒絕者亡。網路、「天眼」無時無刻步步緊逼,你的秘密將全面公開,隱私無所遁形。面對這樣的狀況,你該如何自處?或是,其實你根本沒有選擇,你將無處可藏。

艾格斯的這部小說,有英國文學家歐威爾(George Orwell)在《1984》中所描述場景的濃濃況味。他試圖描繪幾個現代人面臨的問題,包括隱私權與公益的平衡、全面監控的可能性與跨國大企業所帶來的便利與傷害。對於隱私權的保障,我國雖然有個人資料保護法的規範設計,然而在網路世界中,個人資料的無所遁形,卻讓許多人「凡走過必留下痕跡」。歐盟法院在2014年5月的判決中已經針對這部分做出判決,要求搜尋引擎必須撤下被搜尋者不希望公開的資料,反映出現代公民對於網路世界的恐懼與不安。如果你對於這樣的趨勢感到惶恐,親自來體驗這部小說,將會帶給你新的理解與震撼。

──呂秋遠 律師

人面對科技,總是不自主地在懷疑與臣服的兩極間震蕩,在自我的視域中來回轉變,但也只有面對自身的恐懼與墮落,人才能提升自我。閱讀本書會是個喚醒與再詮釋的過程,讀者將反覆拷問心中隱藏的擔憂與慾望。除了表面觸及的隱私權議題,我們更會進一步追問自己什麼是「需要」?什麼是「我們」?你會有自己的答案,而這將無法與未涉入其中的他人「分享」。

──周偉航 人渣文本

這是一本會冒犯每一個臉書使用者的小說,但我說真的,這本小說值得你被冒犯這一次。如果你跟我一樣,漸漸忘記隱私的重要性而慷慨地讓渡一切生活給科技,這本小說絕對是當頭棒喝。

──鄭國威 PanSci泛科學總編輯

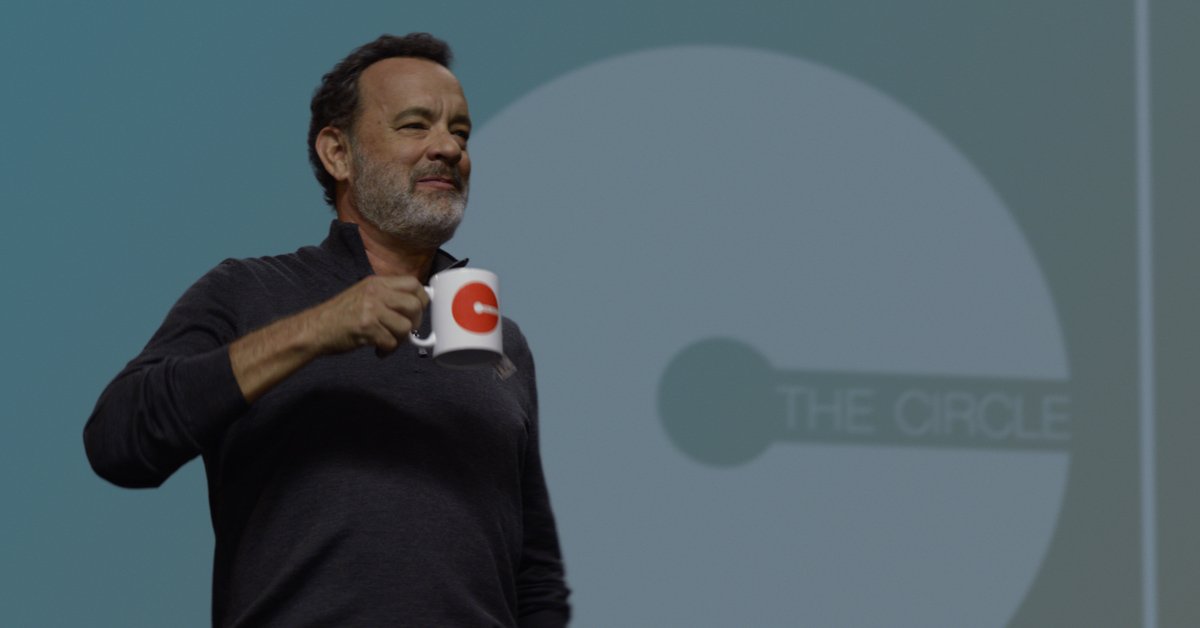

電影預告