學者、哲學家及蘇非 伊斯蘭曆一○─五○五年(西元六三二─一一一一年)

到目前為止,我站在「上層建築」(the highest levels)的維度上敘述了穆斯林的文明是如何成為中央世界的文明的。我講述了很多興亡大事的故事,然而在上層建築的維度之下,沒有什麼比穆斯林的教義律法及其催生出的社會階層的發展更為重要了,而伴隨著穆斯林教義律法的發展而出現的那些反對意見和替代意見和上述兩點一樣重要。

如果我們回首歷史,大概會很容易地就假定說穆罕默德已經把如何生活,如何禮拜的精準指導留給了他的追隨者們,而且他所留下的這些指導在每個細節上都是完整的。但是,這些指導到底完整到什麼程度?這是很難計算的一件事。但是有一件事是十分確定的,那就是穆罕默德在他生前確立了五個寬泛的基本功修,我們現在把它們稱作伊斯蘭教的五功(五個支柱,five pillarsofIslam):

做證言(shahada,唸,即清真言):公開承認世上只有一個神,而穆罕默德是神的使者。

禮拜(salaat或namaz,禮,即謹守拜功):一日禮拜五次。

天課(zakaat,課,即法定施捨):每年捐獻部分個人資產資助窮人。

齋戒(sawm或roza,齋,即封齋節欲):每年的齋戒月期間從日出到日落齋戒。

朝覲(hajj,朝,即朝覲天房):有能力的穆斯林一生至少到麥加朝聖一次。

這五項功修既有簡單明瞭的特性的又有「外顯」的特性。五功之中只有一項算是一種信念、信條,但是即便如此,其中還是有「公開承認」這樣的概念。其餘的四項功修則是非常具體的行為。需要再次強調的是,伊斯蘭教不僅僅是一個信條或者一系列信念的集合體:而是一項踐行的計畫,就像是節食計劃或運動管理方案一般,伊斯蘭信仰中的每一點都是必須被具體落實的。伊斯蘭教是一個需要身體力行的宗教。

在穆罕默德去世時,五功即已成了伊斯蘭社群生活的一部分,但是其它的儀式和行為也許已經和創教時的原始意涵有了不一樣的解讀和分析。事情實際上是這樣的,當穆罕默德在世的時候,人們並不需要特別執拗地嚴究和修定細節,因為真主的使者可以隨時解答人們的問題。人們不僅僅可以每天從穆罕默德身上學習到不少東西,而且隨時可以透過他接收嶄新的指示。

穆罕默德的確是不斷地接受到了許多神啟,這些神啟的內容並不侷限於大體上的價值和理想的泛泛之談,還包括對於當時發生的事件的具體實際問題的解決方案。比如當有一支部隊正在向城市逼近,真主會讓穆罕默德知道穆斯林社群是否應作好戰的準備,如果要應戰,真主會指出應戰方式。倘若穆斯林在戰鬥結束後獲得了戰俘,他們會想要知道應該要如何處置他們:是應該殺了他們?還是讓他們成為奴隸?或是像家人一般對待他們?還是釋放他們?真主會告訴穆罕默德,穆罕默德再轉述給所有人。

穆斯林禮拜時面朝麥加是眾所周知的事,但這其實並非一直如此。實際上在最初,穆斯林禮拜時是面向耶路撒冷的。隨著社群發展到某個特定階段,神啟指示他們轉變禮拜的方向,從那以後穆斯林禮拜時才開始面向麥加。

所以禮拜時面向麥加就這樣被延續下來,因為穆罕默德去世了,再也沒有其他使者可以傳遞真主的旨意,也就是說再沒有人有權改變禮拜時面對的方位。簡單來說,當穆罕默德在世時,伊斯蘭計劃可以被視為一個有機的生命體,生氣蓬勃,維持著逐步演進的步調,當中任何一項元素都可能隨時轉變。

但是,當穆罕默德去世,穆斯林必須問自己:「我們到底應該做些什麼?我們應該如何做到?我們禮拜時應該雙手合十放在這兒,還是要擺低一些?準備禮拜前,應該淨足至脛部,還是到足踝就夠了?」

身為穆斯林該做的事當然遠比五功更多,除了齋戒、賑濟窮人和宣誓信仰等個人責任之外,伊斯蘭亦有其社會層面,存在著個人對社群的義務,要以良好的公民行為造就模範社群,充份展現真主的意願。比如,對於飲酒,伊斯蘭教有著明確的禁令。當生命財產受到威脅時,穆斯林當然有保衛社群的義務,在必要的時候要進行眾所周知的傑哈德。總的來說,每位穆斯林都應該為了群體的利益作出奉獻,因為若不這麼做,社群就有可能無法延續,而且就算不是對所有穆斯林來說也是對於許多穆斯林而言,穆斯林的社群是一個新世界的範本,這個範本中蘊涵著人應該如何生活的持續性範例。正是因為這樣,任何為社群做好事的人都是在履行真主的義務,任何做得不夠的人都是行為有瑕。然而,究竟什麼樣的事是好事呢?該做多少貢獻才符合標準呢?

當穆罕默德剛一去世,穆斯林們就必須馬上審視這些義務,並將這些義務的所有細節以書面方式記錄下來,因為只有這樣才能保障他們的信仰不走入歧途,免於分歧,並且不以強權者的意志為轉移。這也說明了為什麼前兩任哈里發要把散落各處的記載了古蘭經的殘片全部蒐羅並集中起來,到第三任哈里發時期確立了權威的唯一版本。

古蘭經畢竟無法完全解釋真實生活中面臨的許多問題,事實上,大部分宗教經典(Holy Book)的用字譴詞都非常籠統:禁止為非作歹;行為端正;富有愛心;人將會被審判;地獄很可怕;天堂很美好;對真主的恩賜心懷感恩;信任真主;服從真主;敬畏真主——一般而言,大部分的宗教經典所傳遞的訊息都不脫離上述的那些要點。即便在古蘭經中說得很詳細的地方,常常還是有人們自己解讀的空間。

自己的解讀則預示了許多的麻煩。假若人人都依自己的想法解讀模棱兩可的橋段,那麼人們得出的結論便會相當不一致,人們也會各自向著自己所認同的方向推進,社群便會變得四分五裂,分散的各部分被世界逐步地吞噬,那些聲稱偉大的啟示不會消逝的人好像忘記了曾經發生過的故事。

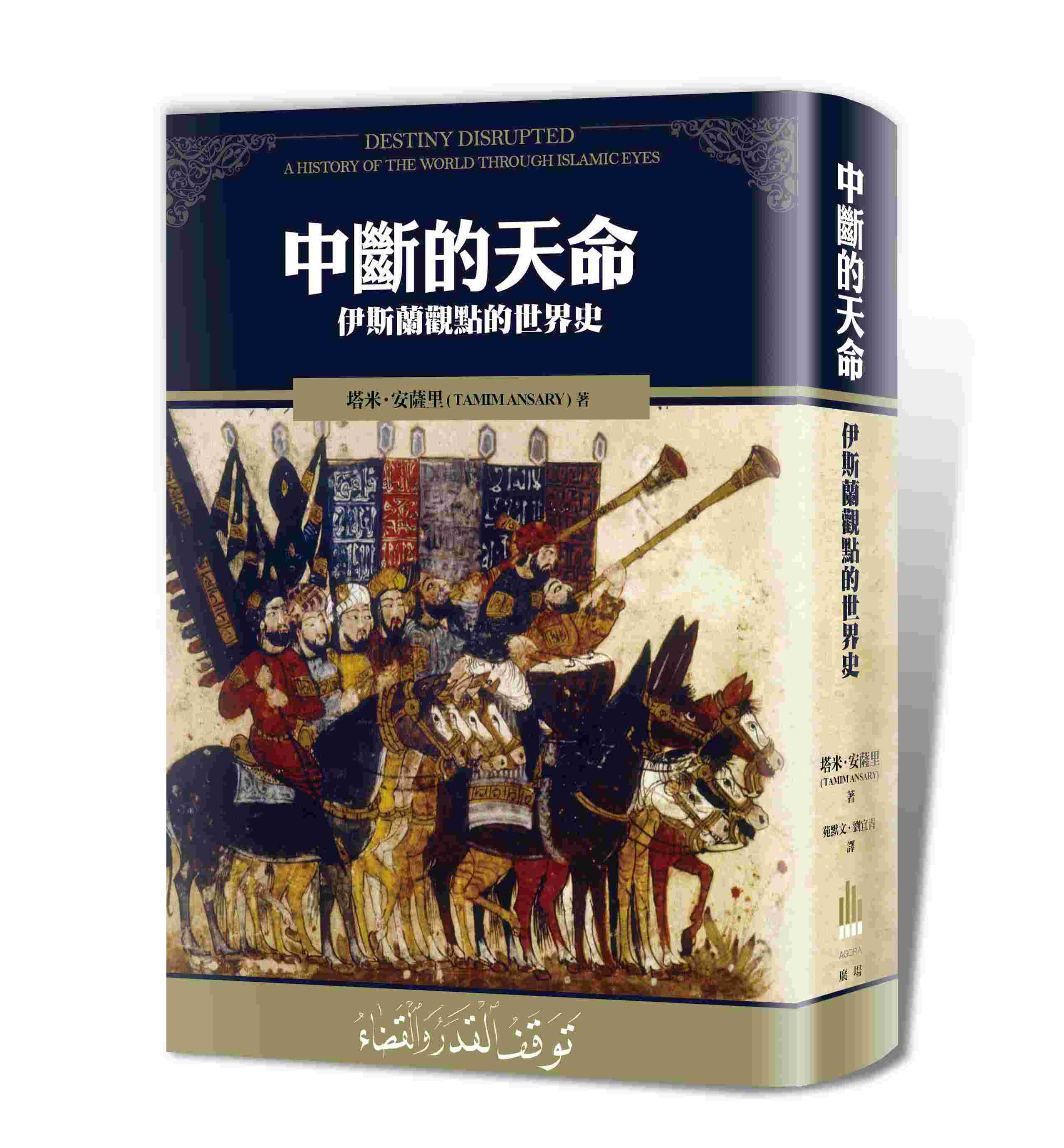

本文節錄自:《中斷的天命:伊斯蘭觀點的世界史》一書,塔米‧ 安薩里(TAMIM ANSARY)著,苑默文、劉宜青譯,廣場出版。

圖片來源:unsplash