中國的棉花工業化晚於美國南方、日本、印度或巴西。這倒不是因為中國缺乏棉花製造經驗、取得原料有困難、缺乏市場或資本,或是得不到現代製造技術。我們知道,中國具有全世界最古老、最大的棉花製造複合體;直到十九世紀中葉之前,中國農民是全世界最重要的棉花種植者之一,幾乎所種的棉花全部在國內紡成紗、織成布。紡紗、織布是中國最重要的製造活動。

儘管棉花工業化有如此理想的先決條件,機械化生產卻要到十九世紀末期才開始。以某種程度來講,中國傳統棉花製造業太有活力,反而害它更難工業化。和十九世紀之前的許多棉花地帶一樣,數以百萬計的中國農村農民為自用、或為鄰近市場生產棉花,沒有什麼壓力要另做規劃。一直到十九世紀中葉,百分之四十五的農家可能都有織布經驗。可是,西方帝國主義者開始對中國條約口岸施加壓力,十九世紀下半葉進口棉紗棉布淹沒了中國。歐洲商人和歐洲政府(美國人也參與其中)壓迫中國政府開放市場,譬如「芝罘條約」(Chefoo convention),規定進一步開放沿海及長江等內河口岸市場,以及廢除釐金(內地稅)。有位西方商人一八七七年聲稱,「外國商人已經耐心地等了好久才達成這些目標。」「依他的意見,它們攸關……他對華生意的成功發展。」的確,進入市場是所有帝國主義列強清楚表達的政治目標。因此之故,棉紡織品進口到中國的數量大增,從一八八○年代到一九一○年代,棉紗增為二十四倍,棉布也加倍。到了一九一六年,美國商務部宣布中國是「全世界最大的棉紗市場」,對美國商人當然也是如此。起先,進口到中國的棉紗和棉布絕大多數來自英國和美國。一九○○年以後,進口棉紡品絕大多數來自日本製造業者。

中國開放巿場,是因為帝國主義列強施加壓力;也就是強大的北大西洋國家決心為他們的工業家打開市場。譬如,一八八二年,美國派一艘砲艇到上海,支持美國的棉花業者。四年前,彭儒仲(音譯)成立「上海棉布廠」(Shanghai Cotton Cloth Mill),它在一八八二年得到十年的專利壟斷權。美國商社傅瑞澤公司(Frazer and Co.)主人威廉.魏特摩(William S. Wetmore),打算找中國投資人另開一家工廠和它競爭,上海棉布廠立即挽請中國政府保護它的權益。有人偽造逮捕令要抓美國工廠兩個主要的中國投資人,嚇得他們躲起來。美國新任駐華公使決定挺身而出,「讓中國人明白,我們是個政府,有力量維護我們的條約權利」。當年冬天,美國砲艇「艾舒洛特號」(Ashuelot)經總統切斯特.亞瑟(Chester A. Arthur)本人下令,立刻進駐上海。

面臨進口貨蜂擁而入,又覺得機械化生產棉花獲利可期,也渴望強化中國對抗西方帝國主義列強的力量,政府官僚和資本家當中的維新派菁英開始倡導國內工業化的計畫。他們找到一個令人想像不到的盟友,就是向外國創業家求助,而且還是日本人。日本為追求更廉價的勞工,已經大力投資中國棉花工業。他們聯手起來,建立了全世界成長最快速的一個棉花工業。

我們已經看到,中國第一家現代化棉紡織工廠上海棉布廠在一八八○年代初期開業。起先,棉花工業成長很慢。一八九六年,中國全國只有十二家棉紡織工廠,四十一萬兩千個紡錠。二十年之後,工廠增加為三十一家,紡錠超過一百萬。接下來發生了第一次世界大戰,它對中國棉花工業、乃至亞洲棉花工業所造成的影響,就和一百二十五年前拿破崙戰爭對歐洲大陸的影響一樣。它的保護主義效應引起一小波興建棉紡廠的熱潮,到一九二五年,全國有一百一十八家工廠、超過三百萬紡錠,雇用二十五萬兩千零三十一名工人,其中一半集中在上海。中國棉花製造業在一九一四年以後的成長的確是全球最快速。就全世界而言,一九一三年至一九三一年,紡錠增加百分之十四,但是中國增加百分之兩百九十七,足足多出二十倍。以一九一三年作為基準年,到一九三一年,中國的紡錠增幅為百分之三百九十三、日本為百分之三百一十三、印度為百分之一百五十、美國為百分之一百零六,而俄羅斯略減為百分之九十九,英國為百分之九十九,德國為百分之九十七。機械化織布機也是如此:中國機械化織布機從一九一三年至一九二五年增加為逾三倍,日本增加為近三倍,英國則略為減少。

到一九二○年代初期,中國棉紗製造業已在國內巿場居於主宰地位,而到一九二五年,中國出口棉紡織品已大過進口。到一九三七年,它再度恢復棉紗及棉布自給自足地位:一八七五年的中國,百分之九十八點一的棉紗為手工紡紗,到一九三一年,手工紡紗只剩百分之十六點三,而且幾乎全是由國內工廠紡製。棉業成為中國最重要的工廠工業;根據作家鍾蘇(音譯)的說法,「上海迅速成為遠東的曼徹斯特。」

中國的棉花工業和其他地方一樣,也沾了勞動力低廉的光。事實上,中國的勞動成本比世界上任何地方、包含日本,都要低。美國商務部一九一六年報告中國棉花工業狀況時,提到數以萬計的工人分日、夜兩班、每班十二小時工作,工廠只在星期天休息十二小時。他們一天的工資相當美金十分錢。工時「比全世界任何國家都長」,又沒有限制童工的法令規定,中國是世界上成本最低的棉花工業國家。即使孟買的棉紡織廠東主也怕中國人的競爭,因為中國業者跟他們不一樣,「完全沒有任何工廠法令拘束他們」。

即使勞動成本已經很低了,中國製造業者還是非常偏好更低廉的工人,即童工和女工。一八九七年,棉紡工廠的工人百分之七十九是女性,而童工當中有百分之十五年齡不滿十四歲。前文提到,十九世紀初期,女性無法進入工廠工作,但是一八九○年代農村已經起了變化,再加上低價棉紗大量進口,女工開始出現。不論是男、是女,農村移民成為工作人力的主力,通常都是以涉及威嚇手段從農村直接雇用。工廠裡大權在握的男工,通稱「大頭目」,收禮才肯雇用他們。工人、尤其是窮家女子,往往是被賣身到工廠做工,薪水至少有一部分受到別人控制,其地位近似賣身做工抵債,而且很難逃脫。

中國棉花工業崛起還有一個決定性因素,那就是政府大力支持。國家官僚相信中國需要扶植棉紡織工廠來抵擋外國壓力,因此用上雖然有限的國家力量提供這些事業策略性支持。和日本及其他地方一樣,政府出手援助有部分原因是受到愈來愈有組織、已經動員起來的城市經濟菁英的壓力。中國政府以出動強勢軍警部隊到工廠壓制工人集體行動,來協助壓低勞動成本。一九二○年代,上海棉紡織工廠東主得到國民黨領導人蔣介石的支持,對他派人殺害數千名左傾工人默不作聲。但是政府還有其他方法起幫忙作用。它有時候賜予壟斷權力給某些事業來鼓勵資本家投資,有時候政府也提供某位作家所謂的「官僚資本」來方便資本家開辦工廠。省政府承諾降低稅負、提供其他支持,甚至給予貸款或提供機具。但是政府的財政手段和力量其實相當有限,尤其是一八九五年中日戰爭戰敗之後,中國要承擔極大的賠償。一直要到一九二○年代和一九三○年代,中國民族主義者號召抵制日貨;一九二九年後,中國恢復關稅自主權(一八四二年即失去),能夠祭出關稅壁壘手段,中國工業家才開始能夠有力的競爭。

和日本的情況不一樣,中國對棉紡織廠的投資很快就和國際投資結合,最後更被外資取代。外資會如此不尋常的深刻介入,是因為中國政府太弱了。一八九五年的馬關條約,為中日甲午戰爭畫下句點,但也允許外資進入中國設立棉紡織廠。兩年後,第一家外資紡織廠開幕;到了一八九八年,上海已有四家外資紡織廠。許多工廠紛紛跟進。有些紡織廠是英資或德資,但絕大多數是日資。

最後日本棉花工業跨越東海、來到中國建立工資低廉的生產基地,這個情形就和德國人到波蘭設廠、新英格蘭業者到美國南方各州設廠,如出一轍。第一家日資紡織廠一九○二年在上海開幕,其勞動成本只及日本設廠的一半。日本工人在本國已日漸享有家長式的福利照應,日資工廠的中國工人可沒有這種福分。日資工廠成為中國境內棉花工業成長最迅速的一部分,到了一九二五年,中國將近半數棉紡能力由外資工廠控制,而外資工廠又以日資占壓倒性多數。

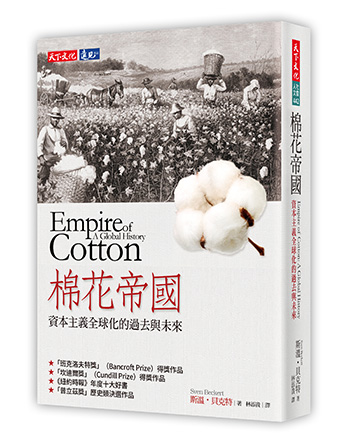

本文節錄自:《棉花帝國》一書,斯溫・貝克特(Sven Beckert)著,林添貴譯,天下文化出版。

圖片來源:unsplash