我該不該吃冰淇淋?今天要穿哪雙鞋子?我要現在回覆這封郵件,或是待會兒再回?我們每天的生活充斥成千上萬個小決策:該做什麼、走哪條路、如何回應、是否要分享。早期的決策理論假設,人是理性的行動者,會把各種選項的利弊一一列出,然後做出最佳決定。但是,針對人類決策進行的科學觀察,並沒有證實這一點。

我們的腦袋由多種互相競爭的網路構成,每一種網路各有其目標和願望。在你決定是否要大口吃下冰淇淋時,腦袋中有一些網路想吃糖,其他網路則為了虛榮的長期考量投下反對票;還有一些網路認為,如果你保證明天會去健身房的話,或許就可以吃冰淇淋。你的腦袋如同神經國度的議會,由對立的政黨組成,各政黨爭破頭,想主導國家這艘船的方向。

你有時會做出自私的決定,有時會做出慷慨的決定,有時會在衝動下做決定,有時在心懷長遠目標下做決定。我們是複雜的生物,因為我們由許多驅力造就而成,而各種驅力都想要掌控大局。

分裂的大腦:揭露腦中的衝突

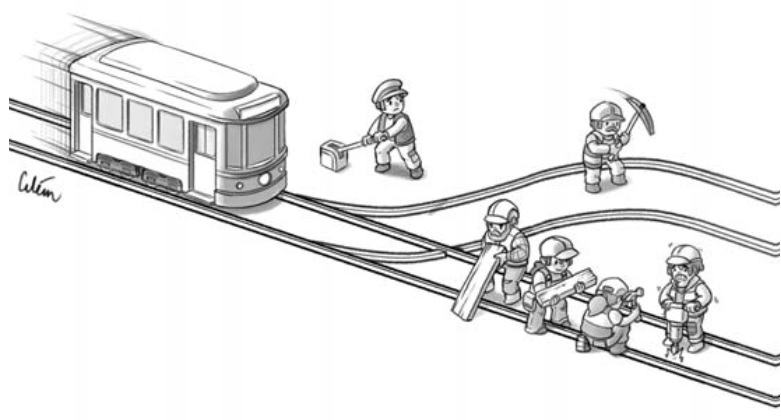

為了區分腦中某些主要競爭系統,我們來思考一項稱為電車困境的臆想實驗。一列電車在軌道上失控暴衝。有四名工人正在前方軌道進行維修,而在一旁觀看的你很快就發覺,那些人將會被失控電車撞到。這時你注意到附近有一根控制桿,可以讓電車轉換到另一軌道。但是且慢!你看到另外有一名工人在那一條軌道上。所以,如果你扳動控制桿,會有一個工人被撞死;如果你不扳動桿子,有四個工人會被撞死。那麼,你會扳動控制桿嗎?

圖:電車困境的示意圖

人們被問到,在這種情境下會怎麼做時,幾乎所有人都會扳動控制桿。畢竟,一人死亡比四人死亡要好得多,不是嗎?

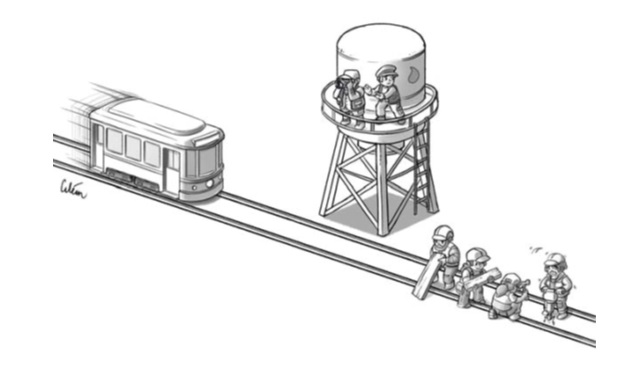

現在思考有些不同的第二種情境。情況一開始是一樣的:一列電車在軌道上失控暴衝,有四名工人將要被撞死。但是這一次,你站在水塔的平台上俯視軌道,注意到身旁有一位彪形大漢,他正在眺望遠方。你想到,如果你把大漢推下去,他正好會掉在軌道上,由於他的塊頭夠大,可以讓電車停下來,於是四名工人就可以逃過一劫了。這一次,你會把這位大漢推下去嗎?

在這種情況下,幾乎沒有人願意把大漢推下去。當被問到:「為什麼不這樣做呢?」他們會回答:「那樣是謀殺。」或是:「那樣做就是不對。」之類的答案。

但是,等一下。在這兩種情境下,你要考慮的不是同樣的問題嗎?用一條人命換四條人命?為什麼在第二種情境中,結果會如此不同?倫理學家從許多角度分析了這個問題,但是神經造影技術已經能夠提供相當直截了當的答案。對腦來說,第一種情境只是數學問題,此困境活化的是參與解決邏輯問題的區域。

第二種情境中,你必須實際碰到那個人,然後把他推下去,置他於死地。這會徵召額外的網路,也就是與情緒相關的腦區來參與決策。在第二種情境中,兩個意見不同的系統出現衝突,我們捲入了其中。我們的理性網路說,損失一條人命比損失四條人命好,但是我們的情緒網路卻引發罪惡感,覺得謀殺一旁的人是不對的。你陷在互相競爭的驅力之間,結果可能完全翻盤,讓你做出與第一種情境不同的決定。

電車困境使我們更加理解現實世界的情況。

想想現今的戰爭,比較像扳動控制桿的情形,而非把人推下水塔。當有人按了按鈕,發射長程飛彈,只牽涉到腦中參與解決邏輯問題的網路。操作無人飛機可能像在玩電動遊戲,網路攻擊引發的後果遠在天邊。這些時候,是腦中的理性網路在發揮作用,未必有情緒網路的參與。遠距離戰爭的疏離特質,會減少我們腦的內在衝突,因而更容易發動。

當要做出攸關生死的決策時,沒有受到約束的判斷可能很危險;我們的情緒是有影響力且通常具有見識的選民,要是我們把這些選民排除在議員選舉投票之外,將是一大疏失。如果我們都像機器人那麼理性,這個世界不會變得比較好。

雖然神經科學是一門年輕的科學,但是這種直覺有悠久的歷史。古希臘人建議,我們應該把人生想成雙輪戰車。我們就是車,正試著拉好兩匹馬:代表理性的白馬,以及代表感情的黑馬;兩匹馬會把戰車往方向相反的兩邊拉。你的職責是駕馭好兩匹馬,讓戰車駛於大道之中。

的確,以神經科學的典型方式,藉由觀察一些無法下定決策的人,我們可以揭露情緒的重要性。

房市泡沫不僅可以視為經濟學現象,也是一種神經學現象

現在,我們看過如何把價值附加在不同選項上。但是常常有一些轉捩點會妨礙良好的決策,像是我們往往認為,近在眼前的選項有比較高的價值,勝過只能在腦海模擬的選項。阻撓我們做出未來良好決策的敵人,就是當下。

2008年,美國經濟急遽衰退。這場風暴的根源很簡單,就是有許多屋主超額借貸來買房子。他們獲得的貸款頭幾年利率低得驚人,但問題出在試行期結束時,利率會調高。利率調高後,許多屋主發現自己無力償還,因而喪失贖回房子的權利,最後將近有一百萬件房產陷入這種情況,造成全球經濟動盪。

這場災難究竟與我們腦中互相競爭的各種網路有什麼關係?

這些次級房貸使民眾能夠在當下買到一間不錯的房子,而把高利率推遲到以後。就這一點來說,對那些渴望獲得立即滿足的神經網路,亦即那些「現在就要得到東西」的網路,這項提議有絕對的吸引力。獲得立即滿足的誘惑,對我們的決策有強大的影響力,因此房市泡沫不僅可以視為經濟學現象,也是一種神經學現象。

當下的吸引力,不只影響人們的借款行為,當然也影響到那些愈來愈有錢的放款機構,讓他們願意即刻提供貸款,而不要求對方盡速歸還。放款機構還把這些貸款重新組合包裝後賣出。這些做法並不道德,然而這種誘惑太大,成千上萬的人都難以抵擋。

「現在」對上「未來」的戰爭,不只發生在房市泡沫,也穿透我們生活的各個領域。這就是為什麼車商希望你上車試駕,服飾店希望你試穿衣服,商人希望你實際摸摸商品。純粹在腦海中模擬,是比不上此時此刻真實體驗的。

對腦而言,「未來」可能永遠只是「現在」的黯淡影子。「現在」具有的威力,解釋了為什麼人們會選擇「當下享樂,而在未來面臨糟糕的後果」:有人沉迷於酒精或藥物,即使他們知道不應該;運動員使用同化類固醇,即使這類藥物會使壽命縮短數年;已婚的人抗拒不了眼前的外遇誘惑。

看不見的決策機制

了解自己只是這場戰爭的一部分,你也必須了解每一次戰爭的結果不盡相同。有時候你比較能做出好決策,但其他時候你的神經議會突然冒出了讓你將來後悔的表決結果。為什麼會這樣?因為這些結果取決於許多與身體狀態相關的變化因素,而且它們時時在變化。

舉例來說,有兩名正在服刑的囚犯預定出席假釋委員會。一名囚犯在上午11時27分出席委員會,他的罪名是詐欺,正在服三十個月的刑期。另一名囚犯在下午1時15分出席委員會,罪名與判決都與前者相同。

第一位囚犯的假釋遭到拒絕,然而第二位囚犯的假釋獲准。為什麼?影響決定的因素是什麼?種族?長相?年齡?

2011年的一項研究分析了法官的一千例裁決,發現與上述那些因素無關,大部分與飢餓有關。就在假釋委員會於午休享用餐點之後,囚犯獲得假釋的機率上升到最高點的60%。然而,在委員會議程尾聲時,囚犯獲得假釋的機率最低,可能性只有20%。

換句話說,當其他需求的重要性提升時,決定的優先順序會重新排列。情勢改變,評估也會跟著改變。囚犯的命運無可避免的與審查法官的神經網路交織在一起,而這些神經網路的運作是按照生物需求進行的。

有些心理學家把這種效應稱為「自我耗損」(ego-depletion),代表腦參與執行功能及規劃的較高階認知區域(例如前額葉皮質)變得疲乏。意志力跟油箱裡的汽油一樣,都是會被我們用完的有限資源。以法官的情形來說,他們必須決定的假釋案愈多(一次開庭最高會審到35件案子),腦裡消耗的能量也愈多。但在吃過三明治和水果等食物後,他們的能量儲存獲得補充,其他的驅力就有力氣主導決策。

慣例上,我們假設人是理性的決策者,會吸收、處理資訊,提出最佳答案或解決方法。但真實世界中的人並不是這樣運作的,即便是努力摒除偏見的法官,也會受到生物學的束縛。

(本文摘自天下文化出版《大腦解密手冊》第四章)

(首圖來源:flickr falequin)

推薦好書:《大腦解密手冊》天下文化出版/作者 伊葛門 David Eagleman 著;徐仕美 譯

(想瞭解更多精彩好書,可上天下文化官網查詢。)