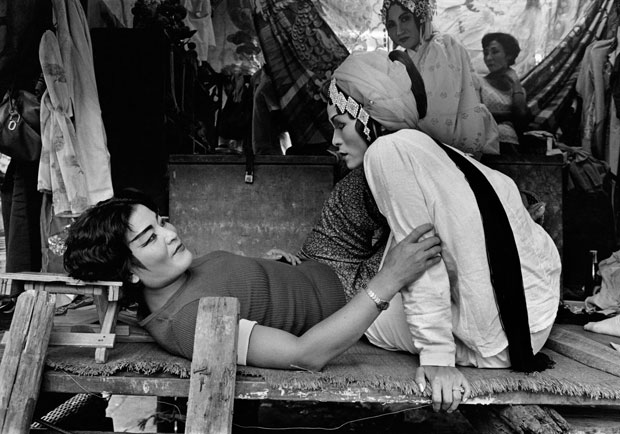

(張照堂攝。基隆,1974,)

台北市立美術館推出「歲月/照堂:1959~2013影像展」,首次大規模回顧台灣現代攝影家張照堂的創作歷程,展出作品超過400件,橫跨半世紀,完整呈現他為行走於台灣徬徨而壓抑的心靈,無論是小孩、老人、藝術家、底邊庶民或傳統技藝工作者,留下一禎禎苦苦而深刻的黑白身影。

早於沉悶壓抑的1960年代,張照堂便以影像探詢生命的存在,作品獨樹一格,多次受邀國際展覽,並榮獲國家文藝獎等肯定。儘管他已年屆70歲,數位與手機攝影依照樣樣來,經營部落格,從未停止拍照。

今年8月18日,不滿苗栗大埔四戶被拆,抗議者占領內政部,表達修法訴求。守夜到破曉,天剛大亮,張照堂突地現身群眾之間,拿著數位相機,到處拍攝,凝神專注,如虎一般敏捷銳利,如菩薩垂目。

張照堂相信,攝影工作者應該是「隨時走路,即時在場」。早從他在成功高中跟知名攝影師鄭桑溪學習攝影開始,他就在板橋自家一帶,不停的拍,從學校、農村、街頭、河流到沙灘,景色荒涼,但在他年少的影像之中,我們也看到一個安靜旁觀的年輕攝影者,期盼走入世界的孤單、易感與思考。

1962年,張照堂在自家陽台自拍「無頭」人像,後來發展成無頭系列,在彼時沙龍與新聞寫實當道的攝影界,引起很大的爭議波瀾,卻也啟發台灣攝影發展上的獨特概念式手法,奠定他的影響力。張照堂在1996年某次辦回顧展的自述文章提到為何斷頭斷肢,他說,因為有頭有臉的人是多麼平庸無聊。

(張照堂攝。板橋,1962)

(張照堂攝。板橋,1962)

(張照堂攝。新竹 五指山,1962)

(張照堂攝。新竹 五指山,1962)

1970年代張照堂進入電視台,展開13年的攝影報導生涯,製作許多與民間文化、生活藝術相關的紀錄片,如《王船祭典》、《再見洪通》、《紀念陳達》等。1980年代中期以後,張照堂鏡頭從「社會記憶」轉向「內心風景」,意圖捕捉日常生活種種荒誕情境。

2005年,張照堂開始使用數位相機與手機拍照,同時創作《夢遊──遠行之前……》與《台灣──核災之後……》兩組跳躍組合的系列作品,像是一場夢、或過去的記憶、又像是一則未來預言。從戒嚴政治、鄉土運動進入數位速度的時代,「若即若離」始終是張照堂走過半世紀的影像哲學。

9月15日,北美館舉行開展儀式,包括莊靈、林懷民、關曉榮與郭力昕等國內重要攝影工作者皆到場恭賀。林懷民上台興奮表示,他是張照堂的粉絲,他希望年輕人可以從張照堂的作品認識台灣,認識時代。

(張照堂攝。舞蹈家 林懷民 台北 植物園 )

(張照堂攝。舞蹈家 林懷民 台北 植物園 )

作家阮慶岳則援引姚一葦閱讀早期陳映真的小說後,自己留在筆記上的幾句話來描述張照堂:「他那充溢於作品中的人間愛;以及愛的背後的那深沈的悒鬱;亙古不化的憂愁,宛如山的重量。」

楊牧在〈蘆葦地帶〉寫下:「歲月∕是河流,忽陰忽陽∕岸上的人不能追究閃爍的得失」。穿梭於張照堂的影像間,荒謬疏離也好,無頭無臉也罷,終究是在最無語的一代現世,最直接的相遇。如歲月有情,皆因攝影師即時在場,不忍無感,力抗平庸與遺忘。

(張照堂攝。台灣──核災之後…)

(張照堂攝。台灣──核災之後…)

***

《歲月∕照堂:1959-2013影像展》

時間:2013年9月14日~12月29日

地點:台北市立美術館三樓

開放時間:週二至週日09: 30~17: 30、每週六延長開放至20: 30

展覽主題:「少年心影」(1959~1961)、「存在告白」(1962~1965)、「裝置∕塗鴉∕原作」(1966~1986)、「社會記憶∕內心風景」( 1970~2005)、「數位發聲」( 2005~2013)與「歲月容顏」(1962~2013)等。

看展提醒:本次展出,包含8部珍貴影片,400多件攝影作品、手稿與裝置藝術等。至少預留3小時,才逛得盡興。

《張照堂》

1943年出生於台北板橋,攝影家、作家、電影工作者與教授。推動台灣攝影現代性發展的關鍵人物,曾獲金鐘獎、金馬獎、第3屆國家文藝獎、第30屆行政院文化獎等。

代表作品:無頭人像系列(1962)等

部落格:http://www.wretch.cc/blog/chaotang

(照片提供∕北美館)