海倫凱勒說,「如果世上只有喜悅,我們可能從未學會勇敢與耐心。」

請看史上最堅強的父親,一字排開,直到世界的盡頭,也要愛!

【書摘】

華麗的行進式

顧雲崧對女兒的態度從開始就沒有改變,譬如,原本學校的運動會,老師的意思是兩個姊妹走路不方便,那段時間留在班上,可以不參加。顧雲崧到學校跟老師談,說明了融合教育就是要儘量給孩子有嘗試和體驗的機會,老師說:「那麼,賽跑這一項就免了吧?」顧爸爸卻說:「賽跑?去啊!」此時此刻,老師懂了。家長和老師一起建造孩子在校接受的融合教育模式,因此,才有了運動會上的最後一幕,全校師生一起為顧雁寧加油的記憶。

「跌倒了沒關係,別忘了要爬起來。」顧雲崧提示的是一個爸爸的教養態度,當然,他沒有說出來的是,當得知自己的女兒罹患如此罕見的疾病後,身為父親的心情。啊!這句話是多麼常見卻貼近的譬喻,顧雲崧從爬起來的地方跌倒,從跌倒處再爬起來,他更多時候是在與女兒們共行時,體貼的放慢腳步,等待女兒們跟上來。他成長的歲月裡,有一首西洋老歌:「爸爸,你別走得那麼快」,如今成了顧雲崧的心內旋律。然而,顧雲崧從不讓女兒們如此呼喚,他的腳步放慢,在跌倒受傷處貼上一個帶著笑臉的OK繃。

當然,還有個屬於爸爸的祕密,當每個爸爸說著「跌倒了沒關係,別忘了要爬起來」時,他的心思早就越過孩子行走方向,撿起紅磚道上的碎片,架好安全網,提前為孩子設想到了行走的路。用顧雲崧自己的話來說,那就是「提前鋪設好硬體。」女兒上小學後,他參與學校個別化教室課程的設計;醫院復健科原則上不收六歲以上的孩童,要把機會留給年齡較小的幼童,顧雲崧卻以他的耐心和心意,讓醫院點頭繼續讓女兒做復健,兩個禮拜去一次。

這個病,沒有藥可以吃,除了復健也沒有其他的治療方式,於是,這個家庭的親子紀錄,幾乎可用運動及復健的過程來貫串。夫妻帶著兩個女兒做復健、鍛鍊腿部肌肉耐力;買跑步機、步行器,一有機會就要走路,兩個女兒的作文簿上,差點把她們的爸爸稱為「走路的人」。

如果將來女兒長大了,對藝術有了興趣,她們將會發現,小時候爸爸帶他們走路,那個在記憶中凝固為一種銅質的身影,簡直就是法國雕塑家羅丹「行走的人」的翻版,我們當然記得,那座雕像是沒有頭的,因為,在兩個女兒小時候低著頭注意著自己的腳步時,常只注意到爸爸身體,聽見爸爸的聲音,鞋子上的灰塵和路上的落葉,她們都沒有仰頭看著爸爸的表情。

也許,女兒長大後,將會想起羅丹雕塑所要表現的雨果那段文字,她將會寫下:「顧雲崧是我爸爸,他一直在走路,帶著我們走路;雨果寫道:『我們一直向前行,向前行,我們不知道方向,但我們一直向前行。』」......

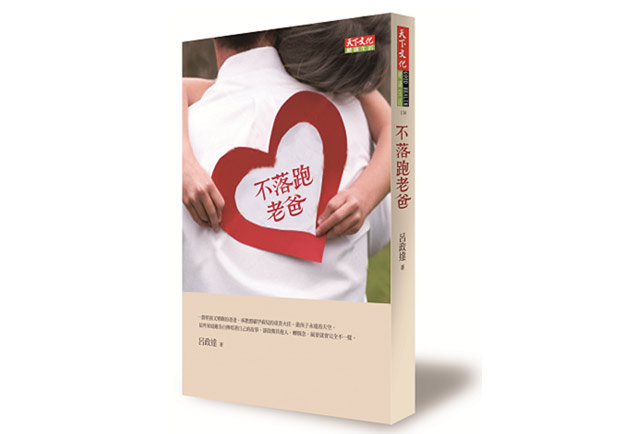

書名:不落跑老爸

作者:呂政達

出版:天下文化