地理人琅琅上口的10字口訣「人經交聚政形候水土生」,是地理系必修的10堂主修課。蘇淑娟解釋,「人經交聚政」,指的是人口、經濟、交通、聚落跟政治學,屬於地理系的人文地理範疇;「形候水土生」,則是地形、氣候、水文、土壤與生物,屬於自然地理。

而數學好、喜歡邏輯思考的人,可以專研空間資訊分析,學習地理資訊系統(Geographic Information System,簡稱GIS)、大數據蒐集分析資料。「不管學生的興趣在哪,都能在地理系找到發揮空間,」蘇淑娟自豪地說。

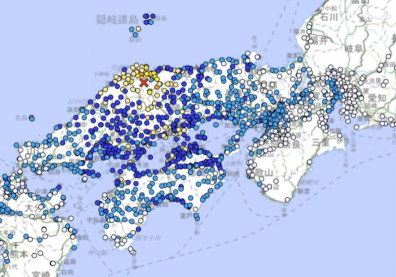

GIS應用之廣,是地理學新興領域。師大地理系博士班一年級學生游牧笛直言,GIS是把數據視覺化的過程,包含無人駕駛和VR/AR技術,背後都仰賴空間資訊資料庫。

批判性思考 不過度詮釋資訊

高中地理與大學地理最大的不同,是從「知其然」到「知其所以然」。蘇淑娟舉例,系上有一門「基礎調查」課,學生要探究問題背後的原因。例如,為什麼汐止會淹水?同樣是一公里步行距離,對都市和鄉村居民來說有何不同?

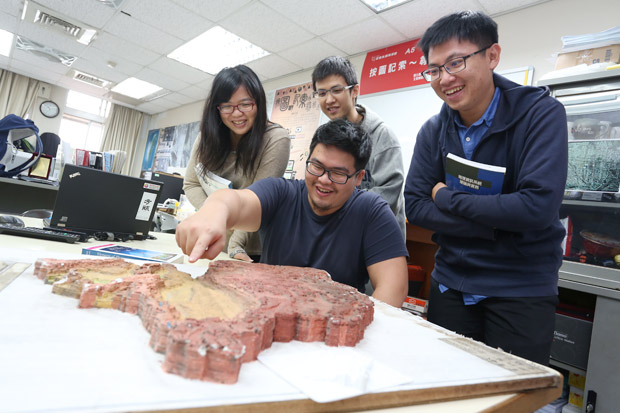

2016年美濃大地震,台南卻淪為重災區,土壤液化議題廣受關注。在地理系的防災監測學程中,學生就能了解如何正確測量、判讀資訊,高潛勢地區也不代表不能居住。「了解資訊如何被測量,就不會對未經驗證過的訊息做過度詮釋,」大四生許肄亞說。

沿著新店溪左岸順流而下,隱身在碧潭大橋之後,有一個都市邊緣的聚落,一棟棟由竹子搭建的房屋映入眼簾。村子口,族人正在飲酒聊天,這是阿美族語中的Badaosi,意思是戶外聚落的吃喝玩樂,對阿美族人來說,下班後和鄰居好友吃晚餐小酌,最暢快不過。

師大地理系韋煙灶教授的田野調查課上,請來長期關注溪洲部落的建築師吳金鏞,一起帶領學生實地走訪,了解河岸原住民的生活型態。

實地觀察 培養地理學家眼光

早年阿美族人來到城市謀生,在都市邊緣沿河而居,漸漸發展成自給自足的河岸部落,前兩年因為興建堤防而面臨拆遷,促使族人成立自救會、上街抗爭,最終與政府達成共識,移地重建。

如果不是親眼所見,很難想像,為什麼河岸原住民,歷經颱風一再摧毀家園,仍不願搬遷?

學生游牧笛解釋,考慮到族群農耕產業、阿美族地親水文化、部落歷史等層面,就不會很單純以依法行政、都市規劃、或地形條件來評論拆遷議題。

田野調查是地理學訓練中重要的一環,學生必須經常到戶外探訪。蘇淑娟妙喻,「地理系學生很像爬蟲類,對一個區域進行地毯式搜索,累積出對土地第一手的詮釋、觀察、演繹與理解。」

地理系希望培養學生良好的環境素養,除了擔任地理老師,將來也可以到土木建設、工程顧問公司,或任職公部門的都市計畫。

當氣候變遷變成顯學,蘇淑娟強調,「學地理的目的是順應自然、尊重環境,科技可以宰制自然,但人未必勝天。」

【需要的學生特質】

喜歡觀察環境,關懷大自然,對於環境變遷有責任感的人,野外適應力強,對不同文化保持開放與包容。