回首2010年時,台灣舉國上下最重要的一件事情是準備迎接中華民國建國一百年倒數計時。

當時,《遠見》做為一個媒體,該選擇什麼角度來記錄這個關鍵時刻呢?

那個時候,陸續傳出台灣設計師古又文得到美國服裝設計大獎、85度C得到亞洲服務業Top 100品牌獎、麵包師傅吳寶春得到國際麵包冠軍、曾雅妮在女子高爾夫球奪冠、魔術師劉謙在中國暴紅、ACER在當年第一季首度超過HP,成為世界第一大筆記型電腦品牌等。社會紛紛用「台灣之光」形容這些在海外得到肯定的台灣人。

儘管台灣是國際政治孤兒,但是各行各業的台灣人,從財經、運動、設計,再到餐飲、研究、發明等領域,都有很多在國際上發光發亮的人才。

《遠見》因此思索,何不尋找100位新台灣之光,來彰顯台灣的生命力?

彰顯台灣生命力 一同打氣

回想1989年,當時《遠見》曾製作一個特刊,與著名的作家小野合作《尋找台灣生命力》專輯與紀錄片。當時的台灣處在苦悶與衝撞的年代,不知道新的願景在哪裡?

1987年台灣剛解嚴,接著解除報禁、開放黨禁,股市與房地產狂飆,社會陷入投機心態,民主化、自由化與國際化的三股新勢力,讓當時的台灣陷入二戰後從未見過的陣痛期。

如今30年過去了,社會自由了,卻也脫序了;政治民主了,卻也混亂了;人民富裕了,傳統價值卻失落了……,反省、檢討、懷舊聲音四起,到底自由與民主給台灣帶來的是好或壞?

台灣社會在吵吵鬧鬧多年後,也蛻變了,出現很多創意與包容的空間。過去不受重視的領域,在家庭、社會、與教育的開放包容下,都紛紛冒出人才來。

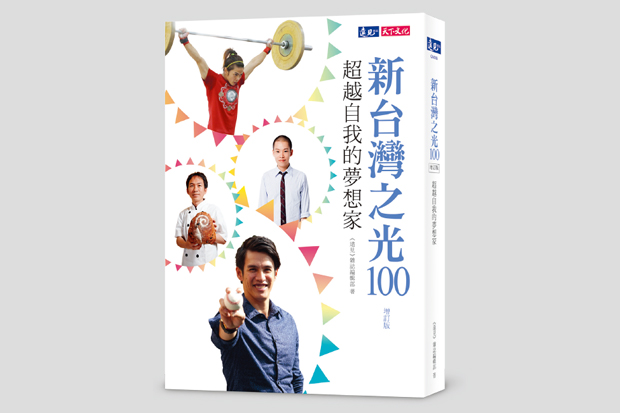

2010年,《遠見》推出《新台灣之光100》專刊,希望彰顯台灣生命力,給台灣打氣。台灣不是只有亂的這一面,還有善的、好的、激勵人心,也就是擁有厚實軟實力的那一面。

當時《遠見》只選擇報導99個台灣人(或團隊)奮鬥的故事。他們的共同特色是:都成功登上國際大舞台,在各自專業領域中得到國際認可或國際大獎,而揚名海外。

為什麼只有99人?因為「第100個可能就是你」。我們認為,只要認真努力,未來,這塊土地仍將孕育出源源不斷的新台灣之光。

環境愈亂 愈需要向上力量

如今六年過去了,的確又有不少新台灣之光出現。因此《遠見》全面修訂新台灣之光的名單,增訂新上榜人物,並拿掉一些舊名單。

光2016年,體育界就有不少新秀冒出。例如出身台東棒球世家的旅日名將陽岱鋼,據日媒報導,被讀賣巨人隊以六年18億日圓的簽約金網羅。這位擁有高人氣的小鋼砲,16歲到日本發展,一邊讀書一邊練球,年紀輕輕就闖出名號,讓台灣棒球名將的旅日傳奇得以延續。

又如在巴西里約奧運奪下一金一銅的舉重好手許淑淨、郭婞淳,及睽違16年後,終於又有國內選手再度擠身奧運體操場的鞍馬小將李智凱。

沒有僥倖,當球迷看到他們在運動場上競技的那一刻,背後不為人知的是他們多年的苦練、鍛練,每個基本動作至少都練過萬次以上,甚至得挨過受傷的低潮與寂寞,完全是台灣人吃苦耐勞、拚搏戰鬥力的展現。

又如餐飲界,2016年也有不少代表台灣奪回世界大賽的冠軍人物。

台大畢業的高材生吳則霖,大學時開始接觸咖啡,就被這杯「黑水」迷惑而不可自拔,每到假日就騎著自己設計的三輪車,在公館一帶賣起行動咖啡。他守著創業小店,以精準的嗅覺、味覺,調出咖啡的最佳風味,2016年在愛爾蘭都柏林的世界咖啡大師比賽奪冠,創下台灣選手參賽的最佳成績。

台灣人愛吃麵包,也很會做麵包,不讓知名的冠軍麵包師傅吳寶春專美於前,2015年又多了陳永信,他在法國的世界麵包大賽勇奪總成績第一名。餐飲界一棒接一棒,成就了台灣美食王國的盛名。

又如從15歲開始研究蘭花品種,至今開發出2000個新品種的國寶級育種專家劉定榮,69歲的他,也獲得2015年國際蝴蝶蘭聯盟世界育種獎的榮耀。

整體而言,新台灣之光彰顯台灣人多元、開放、創新、國際、堅持有毅力、冒險、奉獻回饋與熱情的特質與軟實力。

當環境愈是混亂、動盪,愈需要這股安定人心的勇氣,以及向上的力量,這也是台灣人生命的出口。

2017年才剛要開始,期盼透過這群新台灣之光,能鼓舞更多台灣人。