1967年10月31日,臺德協會(前身為中德社經協會)在當時西德首都波昂(Bonn)成立,是具有法律效力的非營利產學合作機構,合作主題貼近國際趨勢及台灣農委會政策,迄今雙方合作近400餘篇,研究計畫包括「鄉村發展」「農業結構調整」「歐盟農產品認驗證制度」等。

代表台灣農業領域最高榮譽的農業獎章,目前僅頒給四個外國人,其中兩個獎就落在臺德協會。交流近50年,協會的專家們如何看待兩國的交流,有哪些可供台灣借鏡?

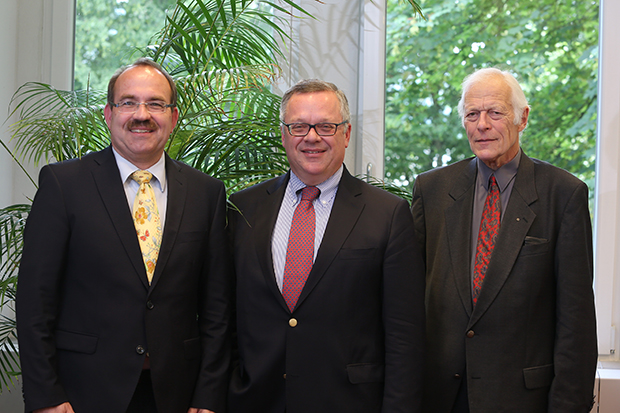

2014年獲得農業獎章,對台灣了解甚深的副主席、波昂大學教授雷夫‧諾頓(Ralf Nolten)認為,發展農業一定要有土地,但台灣農地不僅不會增加,還常被開發為商業用途,必須有良好國土規劃才能讓農村與時俱進。

過去,德國農地也被大肆開發過,後來制定最高允許的開發總量後,才發揮節制效果,「台灣的挑戰是如何維持農業生產下,同時對社區生活有良好規劃,」他指出。

協會名譽主席瓦特.舒格教授(Walter Schug)則認為,台灣可與歐洲多交流,例如歐盟牛奶保證價格收購,因生產過剩導致滯銷,價格該如何控制?農戶經濟規模發展遇到瓶頸的調整,還有德國從1970年代開始推動「農業生產兼顧環保」的經驗,都很樂於跟台灣分享。

儘管德國是歐盟農業大國,產值僅次於法國,仍不斷提升農業技術。現任主席、波昂大學教授托瑪斯.海克萊(Thomas Heckelei)表示,德國很早就導入新科技,如啟動農業4.0,提升技術、發展生物科技,雖都需要投入大筆經費,卻無法迴避。

德國聯邦透過各種政策發展鄉村,主要任務就是維持農戶一定收入、讓居民有幸福感。

至於要做到什麼程度?聯邦農糧局長,也是協會理事漢斯-克里斯多福.艾登(Hanns-Christoph Eiden)指出,政府無法由上而下給大家一種處方簽,有些地方很活躍、有些地方卻不動,必須先自助才會人助。政府的原則是以在地人支持在地人,維持鄉村生活的條件、保持活力,讓在地人留下來,最終是發展經濟,吸引外來人口。