每到歲末年終,人人都要被主管打考績。但如果讓資本市場替台灣上市公司經營者「打考績」,誰才是名列前茅的資優生?

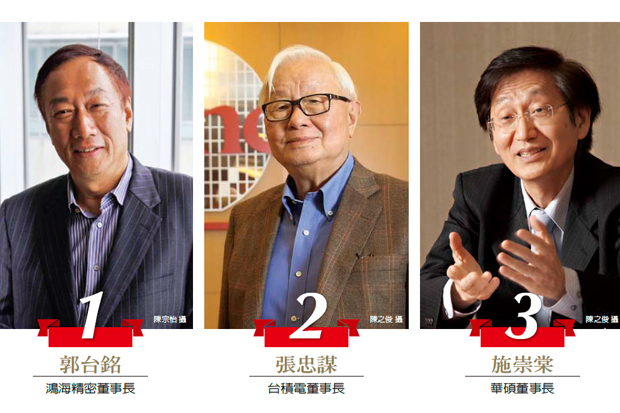

今年3月,《哈佛商業評論(Harvard Business Review)》(簡稱HBR)繁體中文版首度發表〈台灣執行長50強〉調查,任期內績效總排名第一的是鴻海精密董事長郭台銘。

前十強 科技業領袖占八位

自1995年1月1日到2015年4月30日調查期間,郭台銘創造了4566%總股東報酬率,產業調整後,增加市值為新台幣1.491兆。他也是《哈佛商業評論》英文版〈2015年全球執行長100強〉,唯一入榜的台灣企業家。

郭台銘在1974年創立鴻海,但1995年前,資本市場缺乏可靠的報酬率資料,故執行研究的歐洲知名商學院INSEAD團隊以1995年1月1日做為股東報酬率起算日,其他公司亦同。

排名第二的是台積電董事長張忠謀,他同時是台灣市值成長第一名。從1987年上任到調查截止日,任期29年內,台積電增加市值約新台幣4.499兆,顯示台灣資本市場給予張忠謀的領導高度評價。

第三到第六名,亦均為科技業知名經營者,分別為華碩董事長施崇棠、可成董事長洪水樹、聯發科董事長蔡明介,及大立光董事長林恩平。

其中,不到60歲的林恩平,2010年才從父親林耀英手中接下棒子。有媒體形容,曾是兒科醫師的他,有「問題一來,立刻對症下藥」的性格,儘管年紀較輕、經營時間短,但成功維持父執輩打下的基礎。

特別的是,林恩平與第四名的洪水樹都是醫學院畢業,為接班家族事業才踏入科技業,是唯二非工程師出身的科技業經營者。

第七與第八名則來自傳統產業,分別是紡織股王儒鴻董事長洪鎮海,與製鞋起家的豐泰董事長王秋雄。

洪鎮海同時也是總股東報酬指標排名第一。在他任期內,總股東報酬率高達11041%。傳統產業竟比科技業更能替股東賺錢,表現突出。

第八名的豐泰,隱身於中部小鎮雲林斗六,創辦人王秋雄1942年出生,台大商學系畢業,是前十名企業中知名度最低的「隱形冠軍」。他甚少接受媒體專訪,但傳奇故事不斷,像是:每六雙Nike球鞋就有一雙來自豐泰,包括最知名的「喬丹鞋」;36年前便領風氣之先,開設2000多坪的員工子女幼兒園,屢獲優等評鑑等。

第九名是工業電腦領導品牌研華董事長劉克振,第十名則是聯強國際總裁暨執行長杜書伍。聯強是全球前三大資訊通路商,剛於三月初宣布併購上櫃公司群環科技。

創辦人績效比接班人高17名

〈台灣執行長50強〉還發現,榜單中48%是創辦人,平均年齡為64歲,就任CEO時的平均年齡為46歲,平均在位時間為17.6年。唯一入榜的女性執行長是宏達電董事長王雪紅。這並不令人意外,因為在〈全球執行長100強〉中,女性比例同樣偏低,僅有2%。

調查還發現,台灣50強CEO中,34%有工程學位、24%有MBA學位,但學位與績效表現無關。

若將50位執行長分為「創辦人」與「非創辦人」,前者平均績效排名比後者高17名。台大財金系教授邱顯比認為,在華人文化中,企業創辦人比非創辦人有更大的權威,領導力更得以發揮。但也可能是產業發展歷程中,創辦人創業之際,趕上產業起飛的機運;但繼任者接手時,產業環境丕變,企業也面臨轉型壓力。

另一個發現是,50位執行長中,企業內部人直升與企業外部人(由外部挖角)比例懸殊,前者比率高達94%,顯見自己培養人才仍是主流。2015年〈全球執行長100強〉執行長由內部人擔任的比率,也高達84%。

可能的推測是,企業往往在面臨轉型危機之際,才會考慮從外部尋找領導人;因此即使是全球化的企業,企業領導人內部培養的占比仍遠多於外部挖角。

但台灣內部人比率又更高,則可能是經濟與產業發展歷程較短、高階管理人才市場相對封閉所致。

國內外財經媒體不乏企業經營績效排名,但評量主體多為短期表現。2008年金融風暴後,「重視短期績效」,造成執行長過度自信、企業罔顧社會責任等後遺症,也引發討論。

因此,2010年《哈佛商業評論》英文版首次發表〈全球執行長50強〉時,便認為「要真正衡量執行長的領導力,應該檢視他整個任期內的公司績效。」開宗明義彰顯了《哈佛商業評論》執行長績效調查的獨特之處:以「企業領導人」為主體,關注長期表現,找出能帶領企業邁向永續的典範。

要進入《哈佛商業評論》〈全球執行長100強〉名單不容易。過去四年台灣僅有蔡明介與郭台銘入榜。蔡明介入榜是2013年(83名)與2014年(21名),郭台銘則是2015年(33名)。

近幾年來,全球景氣詭譎多變,入榜企業家位來的挑戰勢必更嚴峻。

【最佳執行長榜單如何產生?】

〈台灣執行長50強〉樣本選定「富時臺灣證券交易所臺灣50指數」與「富時臺灣證券交易所臺灣中型100指數」兩支指數成分股、共計152家企業。

看似規模小,但這兩支指數組成企業占台股市值約八成,涵蓋本土指標性企業,也反映台灣產業結構。

調查過程中,最耗時的是決定「誰是執行長?」,也就是釐清有信度的企業領導人樣本。

由於台灣多數上市公司慣用「董事長」「總經理」,少有「執行長」職銜。與調查單位INSEAD商學院討論後,將「執行長」定義為「擁有最後決策權,並為績效最後成敗負責」。

但對於非董事長或總經理,而是其他職銜、或在年報上找不到正式職銜、又或是認定上有爭議的人選,都從樣本中排除。同時,剔除任期不滿兩年及有犯罪紀錄者,最終進入排序的僅有123家企業領導人。

判斷執行長任期內績效指標有二:

一、產業調整後總股東報酬率(包括股利再投資),以排除因個別產業榮景而增加的報酬;

二、市值變化(調整過股利、股票發行與股票買回等因素),以經通膨調整後的新台幣作為衡量單位。

依據這兩項財務指標,將每位執行長從最佳到最差排序;再將兩項指標平均後,得到最後總排名。

與《哈佛商業評論》英文版2015年11月號〈全球執行長100強〉不同的是,〈台灣執行長50強〉是單一市場調查,純粹以「產業調整後總股東報酬率」與「市值變化」,作為排名依據;並沒有比照英文版,加計「調整個別國家波動因素後的總股東報酬率」,也未將「環境、社會與治理(ESG)」指標加入權重。