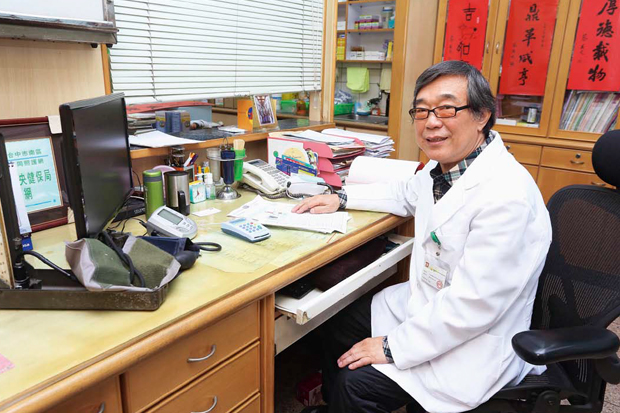

坐鎮這間診所的醫師,是台中市醫師公會理事長羅倫檭,很多人對他的印象都是,待人和藹可親,說話慢條斯理。今年67歲的他,頭髮雖已染了霜白,但歲月刻下的痕跡,反而使他看起來更加溫暖。

出生南投的羅倫檭,中國醫藥大學畢業,是醫界的前輩,曾在署立台中醫院、省立豐原醫院服務。由於皆屬公務體系,他手上甚至還有蔣經國總統的總統令,足見在醫界的輩分。

1990年,健保還未開辦,當時開業風氣盛行,許多駐院醫師的人生目標,就是有間診所深耕社區,服務更多病人,日後再擴大成醫院。羅倫檭當時即辭去醫院醫師一職,出來闖蕩,換算下來,早已耕耘社區25年之久。

國光里里長辦公室主任,也是羅倫檭的「老主顧」李炳欣指出,羅醫師常到辦公室泡茶聊天,與民眾頻繁互動。「社區民眾身體有毛病第一個就是找他,整個里民辦公室的人幾乎都是他的患者,」他開玩笑的說。

第一時間不去急診,都找他

羅倫檭耕耘社區的用力之深,從幾個小故事,就能略知一二。

羅倫檭說,社區醫療做得愈用力的醫生,很可能變成「透明人」,行蹤被患者掌握。

五年前的某一個晚上,他與朋友正在打羽毛球,病患太太知道他在球場,請他趕緊回去幫冒冷汗的先生看診;羅醫師判斷疑似為心肌梗塞,緊急送醫後,竟然是更危急的主動脈剝離,還好逃過一劫。

病患第一時間不是去醫院急診,而是跑去找羅倫檭,可見對他的信賴,這也是社區醫師可以著力之處。

身為一般外科和家醫科醫師的羅倫檭說,很多人身體不舒服時,常不知道該看哪一科,以發燒為例,多數人都是先去看耳鼻喉科,其實應該先看家醫科。因為發燒不一定是感冒,也可能拉肚子;甚至像蜂窩性組織炎,症狀也是發燒,再加上腳痛、紅腫,家醫科的全人照顧,可以有效診斷,再協助轉診。

社區醫療發展多年,身兼台中醫師公會理事長的他,認同理念,但還是要為基層說話,「最讓基層醫師詬病之處,就是病人轉到醫院,就再也轉不回來了,一定要落實雙向轉診,社區醫療才會成功。」

行醫40年,讓羅倫檭深感欣慰的是,在醫療糾紛困擾醫界的今日,羅倫檭從來沒有與病患撕破臉,對簿公堂。

「你只要讓患者知道,你是對他好,不會害你,他怎麼會告你?」他說,真心對患者好,就是贏得人心的關鍵。

時刻叮嚀患者吃藥、運動

常有患者送來水果,或是親手做的料理,都讓他感到無比暖心。一份小禮換得羅倫檭的一份溫馨,而羅倫檭則是靠著苦口婆心,換得患者的真心。

衛教病人,他從不馬虎。以照顧老年慢性病患來說,許多老年人不識字,或記性不好,很容易吃錯藥、吃錯方式,甚至忘記吃藥,他訂製大量藥盒,免費送給患者,要家屬拿到藥物之後,立即做日期分類,確保每天的藥都準時吃。

「最困難的就是要病人運動,」他說。面對時常腰痠背痛,嚴重到需要拿藥的患者,他則使出嘮嘮叨叨的功力,苦勸運動的重要性,每坐30分鐘,就要起來運動,伸展筋骨一次。

長期咳嗽的患者,他更會小心謹慎,不停叮囑一定要定期回診追蹤,因為咳嗽難醫,羅倫檭最擔心此類病患。

守護鄉親40多年,接觸過的病人不知凡幾,他也見過不少人間悲喜劇。他曾在診間準備替一位男童開疝氣手術,由於術前必須驗血,報告出來後,男童父親的臉色突然一垮,當場上演「孩子非我親生」的戲碼。

雖然不是親生兒,但畢竟養育多年,難以割捨,第二天爸爸還是帶著孩子來動手術,讓羅倫檭至今難忘。

即便在診間見過人生百態,但開業這麼多年,羅倫檭卻認為,天底下沒有什麼工作,要比當醫師看診還輕鬆。

當醫界都在期盼,台灣醫病關係能平安和諧的時候,在羅倫檭的這間基層診所裡,早已達標,沒有其他祕訣,「就是對病人有耐心、有愛心,」他說。