愈是曾創造輝煌績效的大型企業,在「轉型」時,就愈充滿風險的挑戰。但企業追求永續,便無法迴避創新議題,工研院董事長蔡清彥近來常以IBM三度轉型、逐步邁向百年品牌的經驗,提醒國內企業「以新創事業啟動轉型升級」,是重要且可行的途徑。創立於1911年的IBM,分別在1930年、1960年、1990年大幅轉型,每次轉型相距約30年。

在最近一次轉型前,IBM原本獨步全球的個人電腦業務開始出現鉅額虧損,IBM評估產業情勢後認為,個人電腦可大量生產,加上進入門檻降低,IBM不再具有競爭優勢,應當轉型為全球服務業(Global service),創造更開闊的經營空間。策略上,則是採取加強自主研發與併購潛力企業,雙管齊下,如此持續發展至2010年,併購企業的貢獻值,已經達到IBM年營業額50%。

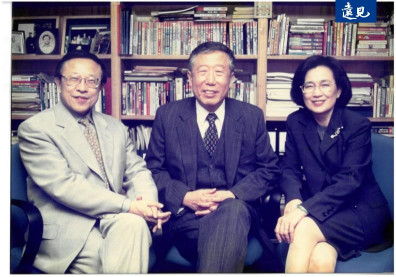

近10年來,美國產業界併購的企業接近百家,顯見以併購達到轉型目的,IBM並非特例。蔡清彥認為,借鏡IBM的轉型經驗,應該注意三個重點。首先,無論企業想跳脫既有思惟模式,或計劃跨入陌生的新領域,併購都是極佳解決方案,「IBM等美國大型企業,透過如滾雪球般的不斷併購,漸漸轉型為平台公司,」企業藉此達到多角化經營。

其次是新創事業的重要性被凸顯。一方面,新創事業可能竄升為新的龍頭企業,如Facebook,「或者成為企業的理想併購標的,」蔡清彥強調,近期新創事業的併購金額至少10億美元起跳,對於創業團隊或創投基金都是正面訊息。第三是關於轉型時機,每次大轉型相距約30年,工研院自RCA(美國無線電公司,Radio Company of America)引進技術,經過研發、加值後,在1980年成立聯電,迄今剛好30年。

創櫃板 扶植微型創新企業

回到30年前,工研院接續聯電,分別於1987、1988年再衍生台積電、台灣光罩;隨後組成的筆記型電腦聯盟,更引發一波旺盛的創業風潮,廣達、仁寶、宏碁都是當時的新創公司,並且成功壯大為帶動台灣產業自勞力密集傳統產業轉型為技術密集高科技業的世界級企業。蔡清彥說,30年或許是巧合,但比對現階段國內企業強烈自覺需要轉型,台灣高科技產業的確居於轉捩點。

研發能量豐沛的工研院向來是國內產業的創新推手,目前擁有專利近2萬件,單是2012年便取得540件美國專利,數量居全球研究機構之冠,研究成果並多次獲得國際大獎,質、量均相當可觀。有感於30年前工研院為台灣第一次產業轉型提供技術、人才,甚至設備,蔡清彥認為,「現在,工研院應該再帶動另一波創業風潮。」

1980年以來,工研院以平均每年兩家的速度,輔導新創事業成立,2011至2013年速度加快,共輔導16家新創事業,產業類別涵蓋生醫、電子、材料、通訊、機械。

如今的創業時空迥異30年前,現今台灣新創事業的規模相對較小,但全球化競爭的激烈程度卻更勝以往,蔡清彥因而認為,創業有成的企業前輩不妨多些協助新創事業,他也向主管機關建言,微調相關制度(例如鬆綁新創事業的股票票面額,以及技術股的課稅規則),以營造友善創業環境。

櫃買中心預定2014年初實施、專為扶植微型創新企業而設的「創櫃板」,就是一項突破,從2014年起,資本額5000萬元以下的非公開發行微型創新企業,將可於法有據地進行募資。

打造平台 串聯軟硬體資源

而工研院的創新事業協助策略,則鎖定國際連結、加強育成輔導、吸引資金為重點。「育成加速器」即是為導入技術、資金、協助尋找營運模式,以加速新創事業成長而設。育成加速器的概念,簡言之即是資金、經驗(業師輔導)、訂單(市場)一步到位,「尤其希望資金部位能向前移往早期創業者,並透過國際連結吸引國際資金。」

「台灣創意工場」是另一個育成加速器平台,育成對象以網路新創事業為主,讓年輕的台灣創業者,透過平台連結全球以行動網路為主的新創事業主流趨勢。

值得注意的是,藉著台灣創意工場的初期運作經驗,再度印證台灣製造與研發的強大競爭力,「不少美國研發的穿戴裝置新產品,在生產階段遭遇瓶頸,試過大陸等地都不滿意,後來是台灣廠商出手,才解決產品製造的難題。」

所以,蔡清彥急著透過台灣創意工場的平台,將連結國內軟體與硬體(製造)的掛鉤掛上,「速度一定要快,不然韓國、大陸都會來搶,」蔡清彥還發現,許多東南亞創業家喜歡來台創業,「挖寶台灣高素質又便宜的研發人才。」所以,在尋求台灣產業成功轉型的此刻,珍視並善用手上已有的「製造」與「研發」利器,加上育成新創事業的努力,台灣仍有極大的勝算。