總統賴清德今(26)日召開記者會,宣布總額1.25兆元的軍購特別預算,以此完成:打造「台灣之盾」(T-Dome)、引進高科技與AI加速擊殺鏈、壯大國防產業三大目標。他強調,北京當局近來全面推進企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」的相關行動,已對國家安全及台灣的自由民主帶來嚴重威脅,呼籲朝野能不分立場,共同支持這筆「對印太區域和平穩定的投資」。到底台灣之盾是什麼?如何打造?真能保衛台海?一文拆解。

「和平必須靠實力,投資國防就是投資安全、投資和平,」總統賴清德26日在總統府召開記者會,宣布總額1.25兆元的軍購特別預算。他強調,面臨中國的嚴峻威脅,這筆國防特別預算是台灣必要的投資,希望國防預算在GDP的占比,明年能達到3%以上,而現有的國防預算再加上這筆特別預算,明年軍費占比仍不會達到GDP的5%。

編軍購特別預算如防小偷,壓力源來自中國而非美國

賴清德說,如果兩岸未來能進行和解,這個和解也必須要有實力做為後盾,「沒有實力做後盾的和解,無法保障國家利益,也容易淪為投降的委婉結果,」呼籲朝野與社會能不分立場,共同支持國家安全。

賴清德也強調,編列這筆國防特別預算,目的在保護國家安全、維護民主自由的生活方式,「主要壓力來自中國併吞,因為近來的文攻武嚇、統戰滲透,都有日益增強的情勢,」絕對不是來自美國方面的壓力。

他用「民宅裝監視器防小偷」為例,民眾在家裡裝監視器,絕對不是來自鄰居的壓力,而是為了因應小偷入宅偷竊。編列這筆特別預算的主要動力有三:保護國家安全及民主自由的生活體制、經濟可持續發展、保障人民的生命財產安全。

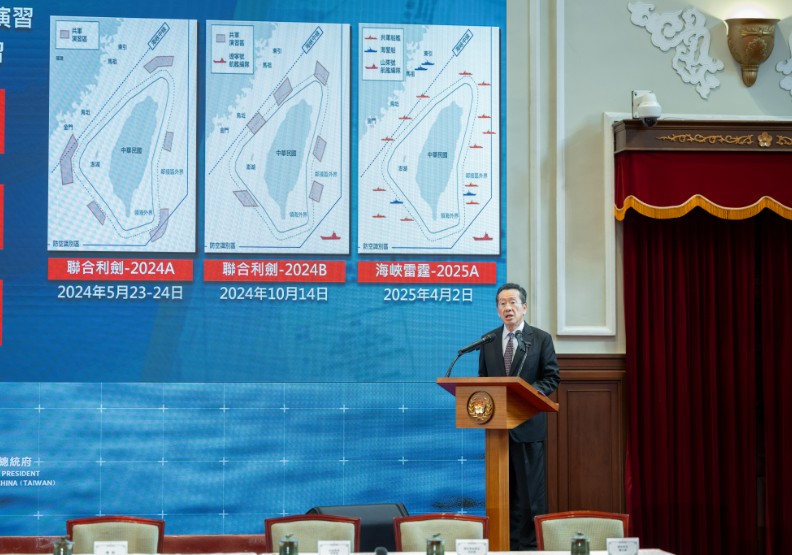

國防部長顧立雄在簡報指出,中國對台襲擾態樣正日趨多元,包括灰色地帶襲擾與軍事行動威懾,態樣包括海岸小艇滲透、駭客攻擊、海纜破壞、聯合戰備警巡、對台針對性軍演……等7項。自去年至今,中國已進行兩場對台針對性軍演,企圖形塑環台包圍態勢,擴大軍演範圍,提高由訓轉演,再由演轉戰風險,改變威脅形態,並壓縮台灣預警時間。

中國近來的軍事擴張行為,已讓印太民主友盟國家的警報大響,紛紛提高自身的國防預算。例如美國2026年的國防預算,已增至新台幣28兆元;日本今年的國防預算,也來到戰後最高的1.91兆元,其他像韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭也有提高軍費的相關行動。他強調,台灣位於第一島鏈樞紐,因應中國急遽陡升的威脅,必須快速整建聯合戰力,備好符合防衛作戰所需的武器裝備,以展現自我防衛的決心。

打造台灣之盾做什麼?目標防禦中國東風─17

顧立雄說,近年台灣年度國防預算持續增加,籌獲海馬士多管火箭飛彈、愛國者三型增程飛彈等武器系統,已建置基本不對稱作戰戰力;2022年至2026年的「海空戰力提升特別預算」,則是籌獲天弓三型飛彈、雄昇飛彈等武器系統,近一步提升國軍遠距打擊、防空、制海能力。

賴清德日前投書《華盛頓郵報》(The Washington Post)內容指出,要建設台灣之盾(T-Dome),以便建構分層防禦,有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統。

最新宣布的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」,總額為1.25兆新台幣,執行時程落在2026年至2033年,希望達成完備多域拒止能力,建構多層次的防衛作戰體系,主要籌獲項目與內容共有7項,分別為:

這7項,例如籌獲防空、反彈道飛彈,目的就是打造多層次、整合式防空系統,以提升飛彈攔截率,並能協同現有愛國者飛彈系統,提升攔截空層與擴大防衛區域,並可攔截「遠程變軌導彈」,目標明顯劍指中國最近推出的高超音速飛彈「東風─17」。中國官方對外宣稱「東風─17」不但射程遠(2500公里)、速度快(末端滑翔速度5馬赫),還可改變飛行軌跡,對台灣、美國、日本現役的防空系統帶來巨大壓力。

顧立雄並稱,新編列的軍購預算,也可達到帶動經濟效益的效果,預期可創造超過4千億元的產值,並帶來9萬名以上的工作機會,讓守護台灣安全的同時,也能推動國家經濟發展,並打造非紅供應鏈。

國際局勢動盪,也影響印太區域各國的國防投資。無論未來局勢如何,台灣勢必要做好萬全準備,才能立於不敗之地。