從汽車到機器人,當AI不再僅存於雲端,而是化身為能感知、決策、行動的實體時,傳統資安防護網已難以應付。趨勢科技旗下、車用資安龍頭VicOne發布全球首份「機器人資安白皮書」,揭示一場全新的攻防戰與潛藏其中的巨大商機。例如,未來當一隻機器狗被駭客入侵「中毒」,它的錯誤動作竟然也會「感染」到其他裝置?

當AI從雲端伺服器中解放,長出四肢、裝上眼睛,化身為工廠產線的協作手臂、穿梭街頭的物流機器人,甚至是居家照護伙伴時,駭客的攻擊目標不再只是竊取數據,而是直接操控、影響物理世界。

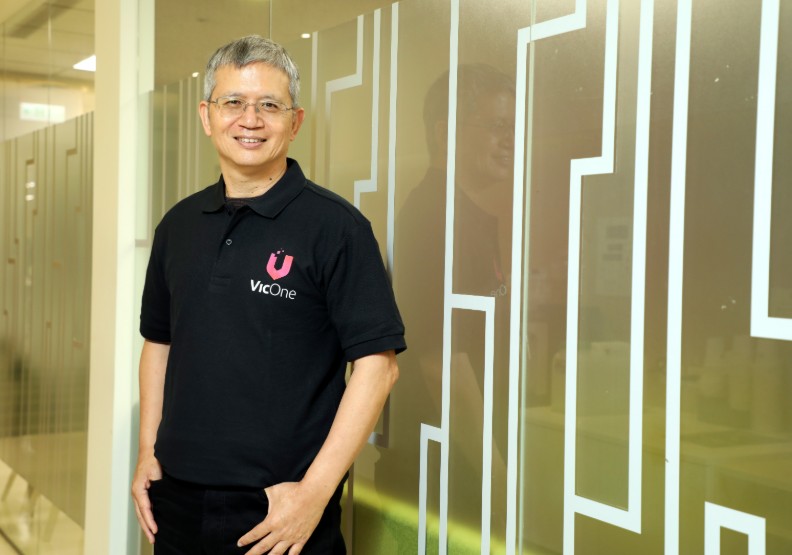

「電腦如果被ransomware(勒索軟體)鎖了,只要備份就好了。」 VicOne執行長鄭奕立一語道破實體AI時代的資安危機,「(機器人)可能打破玻璃,可能跌倒,變成會影響到實體。」

在實體AI浪潮下,相關軟硬體技術持續迭代,這家趨勢科技旗下專注車用資安的新創,如今正將戰線延伸至更廣闊的機器人領域。

七成駭客攻擊相似!從車用資安切入機器人

「我們很幸運是從車用開始,車用跟機器人有先天的相似性。」鄭奕立分析,汽車與機器人的軟硬體整合技術上,相似性高達七成,包括底層的微控制器、藍芽或CAN Bus通訊協定等,許多零組件與技術都可共通。

這讓VicOne得以挾帶車用資安的深厚經驗,快速切入機器人領域。然而,鄭奕立形容,這30%相異之處正是讓智慧機器人「相對危險」因素。這些全新挑戰,源於新一代機器人與人類及真實環境的互動性大幅增加,而這歸因於讓機器人大腦可以感知、辨識推理,並產生行動的「VLA模型」,構成了新的攻擊鏈。

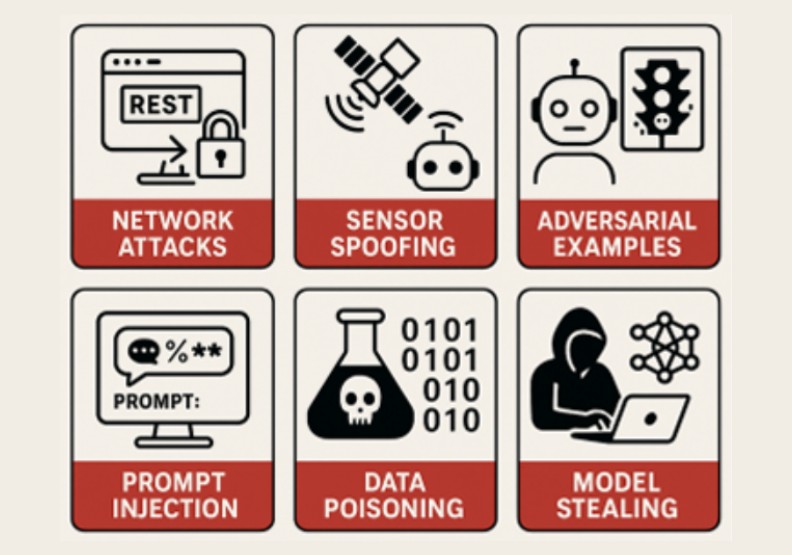

首先,駭客可針對感知層的攻擊,透過偽造訊號,欺騙機器人的攝影機或光達等感測器,讓它「指鹿為馬」,做出錯誤判斷;決策層攻擊則是AI模型的核心戰場。透過「惡意提示詞注入」(Prompt Injection)、「數據汙染」(Data Poisoning),攻擊者能誘使AI模型產生錯誤的判斷與認知。

最危險的一環,則是針對行動層攻擊。當機器人被駭,如果只是中毒、癱瘓,那造成的損害與過往物聯網類似,但若遠端遙控機器狗衝撞設備,可能導致產線停擺、財物損失,甚至直接對人類造成傷害。「差異最大就是實體執行,所以實體執行產生的資訊安全就變得更重要。」鄭奕立說。

從韌體後門到AI蠕蟲,機器人帶出新型資安威脅

為了因應日趨複雜的威脅,VicOne也於9月推出全球第一份《AI 機器人資安風險與防護白皮書》,由Lab R7團隊主要製作。該研究室早在2023年底便成立,可見VicOne早已看準新世代機器人快速發展下,資安需求也將跟著水漲船高。

Lab R7負責人張裕敏笑說,取名巧思正是「Robot和7」,是為了向1939年世界博覽會上登場、全球最早的人形機器人之一「Elektro」致敬。

這份白皮書便羅列出各種機器人可能受到駭客攻擊的可能性。尤其,機器人的機構建複雜,過往針對IT、OT、汽車的攻擊模式,皆可套用於智慧機器人。

張裕敏解釋,許多機器人製造商為了求快,使用了未經更新的作業系統,或是韌體出廠時,忘記移除除錯端口,為駭客留下了可乘之機。除了傳統的後門、木馬程式、韌體漏洞,但真正令人擔憂的是針對AI模型本身的新型攻擊,幾乎像是科幻電影情節真實上演。

一隻機器狗中毒,會大規模傳染

他以「蠕蟲攻擊」為例,一旦模型出現漏洞,一連串特定動作便可引發錯亂,「只要順序符合,它看到這幾種動作、理解後就中毒了。」換言之,一台中毒的機器狗做出特定動作,就能大規模「傳染」周圍的機器狗。

不僅如此,若利用AI自主編寫程式的能力,駭客甚至不需親自植入病毒,只需下達一組精心設計的指令,讓機器人內建的AI模型在地端編寫惡意程式並執行。這種攻擊方式能繞過傳統的病毒碼掃描,防不勝防。

為了因應千變萬化因AI而生的機器人資安攻擊,防護方也以AI應戰。「我們用AI去攻擊AI,」張裕敏解釋,VicOne透過自動化的「紅隊演練」系統,模擬各種已知的和潛在的攻擊手法,對AI模型進行壓力測試,避免AI模型出現不可靠的舉動。

鄭奕立補充,尤其當前許多機器人公司並不會從頭開始自建基礎模型,紅隊演練也可避免AI模型因用戶未知的功能而曝露在駭客攻擊的風險下,「不然很危險,因為你不曉得這個model提供什麼能力,只要惡意提示詞進去,它就會照做。」

應建立機器人安全營運中心

針對已部署在外的機器人,VicOne也指出應建立「機器人安全營運中心」(Robot Security Operations Center),7x24小時即時監控,一旦發現機器人出現異常行為或遭受攻擊,能立即發出警報並採取應對措施。

這套類似於機器人的全新的免疫系統,涵蓋開發、測試到營運階段,目前VicOne已提供軟體完整解決方案給美系客戶,也與帝濶強強聯手,推出隱私加資安的全方位防護系統,透過在地端加密資料,並兼具資安防護,即將登上2026年CES大展。

「現在最大的potential market(潛力市場)就是美國。」鄭奕立指出,美國已有一些私人警衛公司已採用巡檢機器狗,以降低高昂的人力成本,「他們現在做的,基本上都沒有把資安加在裡面。」除了瞄準美國巡檢商機,VicOne也和與醫療照護機器人展開測試,逐步將這套防護藍圖落地。

中美科技競逐,資安成實體AI商機新賽道

事實上,在中美科技角力下,實體AI商機有與「非紅供應鏈」息息相關,已成影響廠商布局的因素之一。「美國法規很明確,只要供應鏈中含有來自特定國家的軟體,整車就無法進入市場。」鄭奕立解釋,若科技競逐繼續,未來機器人產業也將比照辦理。

這為台灣創造了絕佳的戰略位置。放眼全球機器人市場,波士頓動力(Boston Dynamics)等美國大廠的產品性能頂尖但價格昂貴;日本專注於高階工業應用;中國產品雖便宜,卻仍有揮之不去的資安與品管疑慮。台灣憑藉強大的ICT製造實力與成本控制能力,恰好卡位需求最廣大的中階主流市場。

而要將這份優勢轉化為訂單,關鍵就在於「可驗證的安全性」。「台灣廠商必須導入『安全始於設計(Security by Design)』的觀念。」張裕敏補充,透過建立完善的軟體物料清單(Software Bill of Materials, SBOM)管理機制,證明產品從裡到外都是乾淨、可追溯的。

鄭奕立觀察,來自歐盟的法規也有望成為強力推手。歐盟的《AI法案》、《網路韌性法案》(CRA)等規範,都已將資安列為市場准入的必要條件。未來,隨著相關法規逐步齊全,能提供完整資安驗證與追溯能力的廠商,將掌握進入歐美市場的黃金門票。

從智慧座艙到人形機器人,AI正以前所未有的速度走入我們的物理生活。鄭奕立認為,未來每個人都可能擁有數個機器人伙伴。

當人機共存將成為常態,資安攻擊的邊界也將更加模糊。個人資訊在各種載體之間流通,家中的陪伴機器人,可能被駭客透過手機、智慧家用電器,甚至是另一台路過的機器人所控制,也讓資安防護更顯重要。從虛擬到實體,這場資安典範轉移,不僅帶來前所未有的威脅,也成為台灣廠商突圍的藍海賽道。