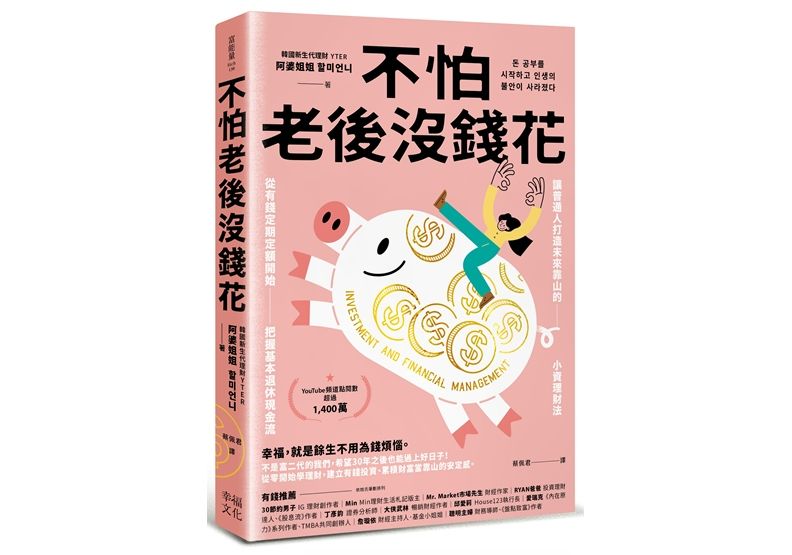

心靈的飢渴,無法藉由購物來填補,就像是在無底洞裡倒水一樣,不管再怎麼倒都填不滿。如果你經常做出超出自身經濟能力的過度消費行為,那現在就應該正視這份危機。誠實面對問題,承認原因並非外在環境而是你內心的匱乏,然後儘快努力戰勝這份匱乏。(本文節錄自《不怕老後沒錢花》一書,作者:阿婆姐姐,幸福文化出版,以下為摘文。)

「肚子餓的時候別逛市場。」「腳痠的時候別買椅子。」

這兩句話,都是在勸人要理性消費。雖然大家都覺得自己是理性消費,但實際並不然。當你很想買一樣東西的時候,通常都是被廣告吸引而急著想買,往往購買的原因都不是自己需要,而是為了向別人炫耀。

情緒會影響我們消費,據說我們在購物的時候,大腦通常都處於β(Beta)狀態,而不是α(Alpha)狀態,也就是說,我們大多數的購物行為都不是出於理性思考,而是在無意識狀態下做出的決定。

所謂的無意識,顧名思義就是處於「連自己都沒有發現」的狀態。看到化妝品的廣告,我們會下意識認為用了之後,皮膚就能跟模特兒一樣好;只要吃了減肥食品,就感覺自己會變得跟偶像一樣苗條。然後我們會開始告訴自己:「我需要那個東西」、「擁有它我就會變得更好」,下意識合理化無意識的消費行為。

歸根究柢,消費就是一種「在無意識下購買,然後在意識層面上將其合理化的行為」。白話一點,消費就是在神智不清的狀態下花錢(廣告公司很了解人類的這種特質,然後針對目標群體下廣告)。

購物真的可以紓壓嗎?

我們的消費行為,可以被分為4大類:生存消費、日常消費、過度消費、消費成癮。

生存消費,顧名思義就是為了活下去而做的最低限度消費;日常消費,是為了維持日常生活的必要支出;過度消費,不屬於生存和日常消費以外的消費,如果反覆進行過度消費,就會進一步變成消費成癮。

我們所有的消費行為都隸屬於上述的其中一項,如果懂得如何區分自己目前的消費是屬於上述哪一個種類,就能夠確認自己現在的消費合不合理。

所謂的「狂買東西」就是一種消費成癮,「我最近狂買東西欸!」我們日常生活上很常說到這句話,但它其實是「過度沉迷於購物,不買東西就感到焦慮難耐的病態行為」。

沒辦法分辨這個東西必要與否,在衝動下,頻繁做出超乎自身經濟能力消費狀態,這已經不是單純愛買東西的毛病了,而是無法控制自己的慾望,會對自身和他人造成傷害的疾病。

生存消費和日常消費,是我們生活上必要的消費,但過度消費和消費成癮,是會侵蝕人生的消費行為。但有些人會沉淪在消費成癮中無法自拔,為什麼會這樣?造成消費成癮的原因是「匱乏」,他們缺的不是東西,而是自我的匱乏。就好比肚子餓要吃東西一樣,他們為了滿足「心靈的飢餓」,不斷反覆消費。

(延伸閱讀│不用的東西擺在家才是真浪費!購物狂用「極簡生活」找回人生平衡)

EBS(韓國教育電視台)《Docuprime》資本主義的第二部曲〈消費是情緒在作祟〉中,曾提到某一項實驗。研究人員把受試者分成兩組,其中一組觀看平靜愉快的電影,另一組觀看悲傷的電影。

看完後,他們拿出一樣東西,詢問受試者最高願意支付多少錢購買這樣東西。結果,看完悲傷電影的受試者,出價比另一組高出4倍。

結論是,處於悲傷狀態的人,會比平時更渴望購物,也願意支付更多金錢。紀錄片表示,當人類感到失落,會在不知不覺間產生慾望,想填補心裡的空缺。這個實驗,顯示出人們會誤以為內心的空虛,可以靠買東西來填補。

透過購物擁有一樣東西,可以暫時緩解低落的心情,感覺彌補了心裡的空虛。但也因此,未來只要感到憂鬱或焦慮,就會忍不住再去購物。但是購物只能帶來短暫的愉快,憂鬱的根本問題還是沒有被解決,反而是收到信用卡帳單之後,壓力又更重了。

「購物可以紓壓!」是來自於一種錯誤和短暫學習反應。

你想買的東西,其實是自己的價值

心靈的飢渴,無法藉由購物來填補,就像是在無底洞裡倒水一樣,不管再怎麼倒都填不滿,反而只會使水缸破裂。

就像童話故事《豆姑娘與紅豆女》(韓國版的《灰姑娘》)裡,壞繼母要求豆姑娘去把破掉的水缸裝滿,就在豆姑娘吃盡苦頭的時候,剛好出現一隻可以塞住破洞的蟾蜍,拯救了她。我們雖然沒有這隻蟾蜍,但我們可以靠自己修補內心的破洞,也就是「找回你的自我認同」。

所謂的自我認同,是一種「打從心底認同自我的價值,不仰賴他人的肯定與稱讚的正向思維」。自我認同感較高的人,因為對自己感到滿意,所以對其他事情的滿足感也相對較高;但是自尊感較低的人,總是覺得自己不夠好,所以想尋求某樣東西,來提升自己的價值。

為了掩蓋自己身上的裂痕,對自己的外在修修補補。但實際上,自我認同感愈低,現實中的自己與理想中的自己,差距就愈大,又導致他們花更多的錢,想填補兩者之間的落差。

所以說,有過度消費和消費成癮的人,最該做的不是剪卡或抑制自己的消費欲望,而是應該先努力找回那份已經崩潰的自我認同感。

如果你經常做出超出自身經濟能力的過度消費行為,那現在就應該正視這份危機。誠實面對問題,承認原因並非外在環境而是你內心的匱乏,然後儘快努力戰勝這份匱乏。

以我為例,逛街的時候有一個鐵的紀律。如果看到一件想買的衣服,我會問自己,如果這地球上只剩下我一個人,我還會買這件衣服嗎?如果地球上只有我一個人,代表不能穿給別人看,即便如此還是想買的話,就代表我真的喜歡這件衣服,不在意別人的眼光,也不是為了討好別人。

我們其實都不需要靠昂貴的包包來展現優雅,也不需要靠昂貴的衣服博取他人喜愛,不用開昂貴的車也一樣能被肯定。從現在開始,不要再為了取悅他人而消費了,讓我們為自己的幸福而消費吧。

(延伸閱讀│她一件衣服穿30年:一個人的消費方式清楚呈現他的狀態)