編按:AI工具雖帶來效率與便利,卻可能在不知不覺中,削弱我們的思考能力與記憶力。研究指出,過度依賴AI會降低批判力與創造力,長期下來,恐讓人變得無法獨立思考。的確,AI愈來愈強大,可能偷走我們大腦的主導權,值得每位使用者反思。

最近與許多朋友聊天,大家似乎有共同感受:在日常工作或生活中,當我們愈來愈常向AI詢問答案,久而久之,竟產生一種「我是不是變得不太會思考了」的感覺。基於好奇,我想嘗試在科學研究中尋找答案,因此查閱了幾篇近期的重要研究,發現不少實驗結果,確實支持這個「思考力退化」的集體感受,還有更多意外的發現。

身為當代人,AI是個繞不過去的議題,不論是從工作或生活的角度,我們跟AI打交道的機會只會愈來愈多。這裡所說的「打交道」,先暫時排除通用型AI Agent(AI代理)「我說你做」的自動化工作流程願景,因為我相信,在不久之後的未來,多數人的AI應用場景,仍會是「我問你答」的模式。而這樣的互動,會如何悄悄改變我們的大腦迴路?

AI對批判性思惟的影響:讓人「無法引用、無法記得」

麻省理工學院(MIT)發表一項名為《Your Brain on ChatGPT》的研究。研究人員透過腦部掃描與寫作實驗,證實長期依賴大型語言模型(Large Language Model,LLM),可能會讓我們的大腦神經活動下降,尤其是在批判性思考領域。

該研究招募了54位大學生,以文章寫作做為實驗測試方式,分為三組實驗對象:

● LLM組:只能使用GPT-4o進行寫作。

● 搜尋組:可使用各種搜尋引擎,但不得使用LLM。

● 腦力組:完全不能使用任何外部工具,只能靠自己思考與寫作。

我認為,實驗中最有趣的部分是「角色互換」實驗。研究人員讓原本LLM組受試者,在完全無AI協助的情況下進行寫作(LLM-to-Brain組)。同時,原本全程自行撰寫的純腦力組,則改用ChatGPT協助完成任務(Brain-to-LLM組)。

結果顯示,LLM組中有高達83.3%無法正確提供引用來源,而搜尋引擎組與純腦力組的錯誤率則僅為11.1%。更令人警惕的是,當研究人員要求受試者僅靠自己重寫文章,LLM-to-Brian組的受試者,幾乎無法回憶起自己曾寫過的內容。

AI對學習成效的影響:短期變聰明,長期卻變笨?

另一篇名為《Generative AI Can Harm Learning》研究,則揭示LLM的輔助學習,可能如何降低高中生學習數學的成效。

研究團隊針對土耳其約1000位高中生進行實驗,探討AI在數理學習中的效益。他們將學生分為三組:

● 直接LLM組:使用類似ChatGPT的工具,AI直接給答案。

● 引導式LLM組:使用類似ChatGPT的工具,但僅提供提示與引導。

● 傳統組:完全不使用AI,只靠教科書與筆記。

結果發現,在AI輔助期間,直接LLM組學生的答題正確率確實大幅提高,甚至高出傳統組48%。但一旦撤除AI輔助,他們的表現卻明顯下滑,比傳統組低了17%。而引導式LLM組的學生相對能守住江山,即使失去AI引導,他們的答題表現與傳統組幾乎無異。所以讓同學「直接伸手要答案」,無異於在傷害他們的長期學習效果。

AI對創意的影響:人類創造力正在趨同?

然而,AI對人們的影響,可能不僅作用在思考能力上,也影響了創意表現。Kumar et al.(2025)對LLM會如何影響人們的創意表現,做了大型研究,名為《Human creativity in the age of LLMs》,結果發表在知名學術會議2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems。

該研究招募了1100位受試者,透過給予常見物體做功能的發想(e.g.桌子)和文字聯想任務(e.g.發想含有「book」的單字),觀察AI介入對創意表現的改變。

結果顯示,受試者雖能在使用AI的當下提升創意力,但在沒有AI工具後,創意力反而比一直沒有使用AI工具的受試者更低。更關鍵的是,隨著受試者愈依賴AI建議,整體創意輸出呈現「趨同化」現象,Kumar et al.稱為「創意同質化的持久效應」(persistent homogenization effect)。

思考力弔詭:我們需要判斷AI產出,AI卻讓我們不會思考

總觀上述研究,引出一個有趣的議題,我稱為「思考力弔詭」。一言以蔽之,AI時代需要我們具備更強的判斷力來審核AI的產出,但過度依賴AI,會導致我們思考能力下降,形成一種矛盾。

誠如我在先前文章的觀點,未來所謂「會用AI的人」,是能夠為AI的產出簽字負責的人,而要達到此目標,需要的是更強的批判性思惟能力。

所以,問題來了:我們與AI協作的邊界,應該畫在哪裡?

可能的解決方案:「深度閱讀」與「手寫輸出」

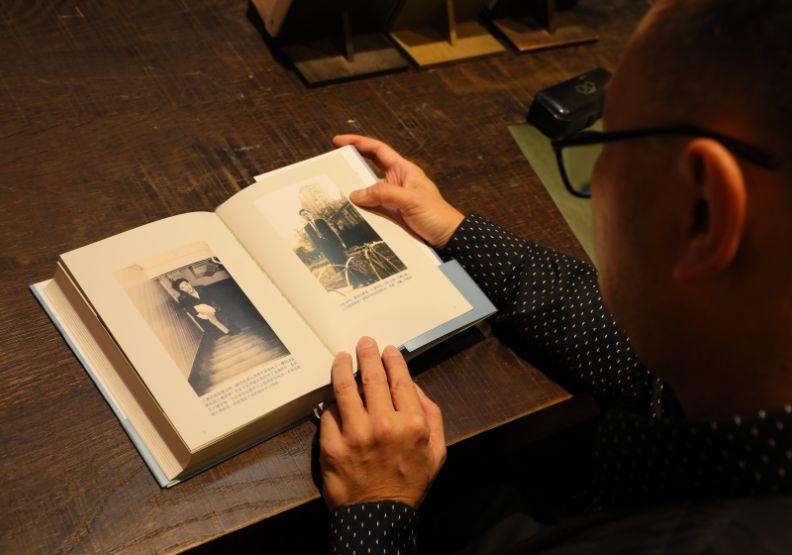

第一個想推薦給讀者的方法,就是「深度閱讀」。書籍與長篇文章是經過高度結構化、具備內在邏輯的長文本。閱讀過程會強迫大腦進行長時間、有脈絡的思考、反芻與前後對照,這能有效鍛鍊我們大腦「真正意義的神經網路」。這與使用AI時碎片化、問答式的互動模式截然不同。

第二個方法是「手寫輸出」,也可與第一個方法結合使用。當我們書寫出腦中知識時,其實也同時強化大腦內的記憶與理解,這正是所謂的「教學效應」(Teacher's Effect)。例如,在閱讀完一個段落或章節後,可以在空白筆記本上,用自己的邏輯整理出重點脈絡,或畫出心智圖,並刻意不依賴外部工具,讓思考真正由大腦主導。

我們需要新型態的「思惟健身房」

工業革命之後,大多數人類都脫離了以體力勞動換取溫飽的生活,但隨之而來的,是因活動量減少而導致的各種文明病,進而促使「健身房」與「運動風氣」的崛起。

類似地,在AI逐步取代腦力勞動的時代,我想,我們或許也需要為自己打造一座「思惟健身房」,透過定期的腦力鍛鍊,避免我們大腦中的人類神經網絡逐漸萎縮。上述的深度閱讀、手寫筆記等方式,都是這個健身房裡的絕佳器材,而這個健身房中還需要哪些器材?這將是我們這個世代必須主動探索的課題。