2025/7/30更新:繼「台灣感性」成為文化輸出新亮點之後,台灣網友又在 Threads上展現另一種國民魅力!這次不靠老街美景或療癒日常,而是透過幽默又親切的貓咪迷因圖,在日韓旅客的美食貼文下主動出擊留言推薦,形成一種既可愛又具溫度的跨國「美食外交」。日本以及韓國人究竟為什麼著迷於台式美學?

2025/7/30更新:不少日韓旅客來台旅遊,開心分享牛肉麵、鹹酥雞、芒果冰等在地美食戰利品,立刻吸引台灣網友熱情出擊留言,推薦必吃名單從小吃攤一路推到手搖飲,留言區精采程度堪比美食攻略。

其中最可愛的亮點,就是大家紛紛貼上「你好,我吃一點」的貓咪迷因圖,幽默喊話「一起享用」,不只韓國旅客的貼文,就連日本旅客也加入,迷因圖紛紛附上中日韓與英文翻譯,成功打開一場台日韓網友間的美食旅遊互動,逐漸形成一股獨特的Threads美食文化現象。

從推薦美食到迷因外交,這波「吃貨交流」不僅延續台灣網路社群特有的熱情互動,也讓台味文化以更輕鬆有趣的方式持續擴散,讓Threads意外變身為最新的台味美食地圖。

韓國網友幽默回擊 迷因進化

經過11則貼文累積近7萬個愛心與3700則留言後,該名韓國網友回敬一張「你好,把你筷子收回去」的貓咪迷因圖,幽默回應台灣網友的美食熱情。這一波回覆瞬間掀起高峰,創下4.1萬個愛心、884則留言與5242次轉發,將迷因互動和這場跨國的「貓咪迷因美食外交」推向高峰。

在一連串熱烈互動後,這位韓國網友不僅以迷因回應台灣網友的熱情,還在旅程尾聲幽默自嘲「吃撐了」,用一張「貓咪飽暈圖」為這趟美食之旅畫下可愛句點,並表示「很快會再來台灣」,顯示這場跨國互動從網路延伸到真實的文化連結,留下了溫馨又帶笑意的結尾。

在 Threads 查看

故宮南院小編出招,社群行銷的創意進化

故宮南院社群小編巧妙結合館藏文物與當前熱門社群話題,將特展「呷飽未—故宮書畫裡的飲食」中的飲食文物,發上社群,配合話題「你好,我吃一點」簡明扼要地將原本典雅莊重的書畫文物轉化為輕鬆有趣的內容。

在 Threads 查看

透過與網友的幽默互動,古代飲食文化得以透過親切、生活化的方式重新被看見,吸引1.1萬個愛心、149則留言和248次轉發,引發廣泛共鳴。這波創新操作不僅刷新大眾對故宮展覽的印象,也為文博行銷注入活潑新意。

無論如何,從近兩年「台灣感性」到7月的貓咪圖風潮,都可說是台灣網友跨出去跟多國網友交流的有趣創意。有些微不同但都能呈現台灣文化中的人性溫暖,也可能成為國內發展觀光的新契機。

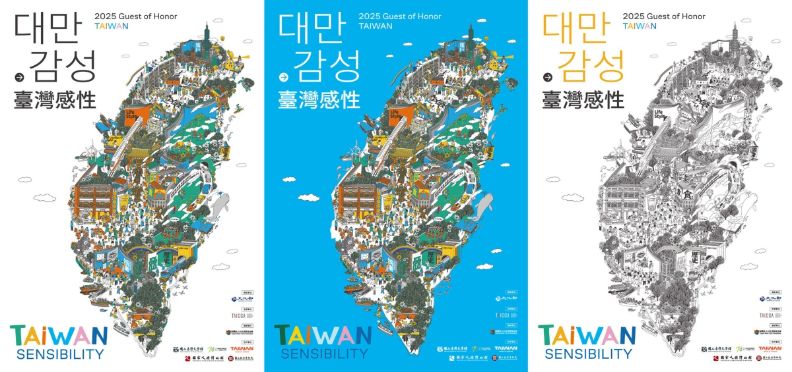

台灣感性為什麼熱門?

「台灣感性」(대만감성)成為韓國社群媒體上的熱門關鍵字,但它真正指涉的意義是什麼?從詞義來看,「대만감성」結合了「台灣」與「感性」,指向柔和、人文氣息濃厚的氛圍,也有網友打趣地形容,它彷彿是一層專屬於台灣日常的「感性濾鏡」。

台灣感性的定義:韓國人看到什麼?

進一步觀察社群媒體上的「台灣感性」、「대만감성」標籤所標誌的相關事物,可以發現不是日月潭、故宮或者台灣多年來較被外界稱頌的經典景點,而是國人看來尋常的騎樓巷弄、街角不起眼卻長年經營的小吃店家。這些日常的街景,為什麼會被韓國旅客驚喜認定為更有意思的「台灣味」風景呢?

據許多韓國網友發文的說法或許可以推測,「台灣感性」所捕捉的,正是台灣生活裡那份不經修飾的自在從容,以及凌亂街景中自有的秩序,所產生對於「懷舊」與「年代」的情感觸動。例如:隱身在秩序和混亂間自成節奏的機車陣列、佇立於騎樓的無數廣告招牌、巷口穿牆而生的枝葉與九重葛,以及在物件中鑲嵌的無聲關懷。

「台灣感性」風格的街景該怎麼拍?

若你也想透過鏡頭捕捉「台灣感性」的日常風景,不妨從一些廣受攝影愛好者喜愛的街頭場景開始,走進那些蘊含濃厚生活氣息與在地情懷的角落。

首先,在場景挑選上,可以選擇如老屋招牌、冰果室及小吃攤、馬路及人行道、公寓窗花、巷弄騎樓、社區菜市場、郵筒、舊書店與機車陣列等日常風景及物件,都是象徵「台灣感性」的在地符號。

在拍攝角度上,貼近物件,聚焦於街頭日常的細節,這些不經修飾的真實與不完美,正是構成「台味」的關鍵元素。在光線運用上,「台灣感性」往往與柔和光影、潮濕空氣的氛圍相伴。當光線穿過騎樓或紗簾灑落街頭,更能營造出細膩層次與含蓄情緒的視覺感受。

在色調處理上,避免過高的飽和度與偏冷色調,可採用溫潤柔和的色系,保留場景原有的生活質地與真實感。濾鏡選擇方面,底片感或復古調性也能夠營造「台灣感性」所追求的懷舊氛圍,目前也有許多手機應用程式提供相關濾鏡與調色工具,操作簡便,適合日常使用。

台灣感性如何顛覆我們眼中的「過時市容」?

不過,也有部分國內民眾認為,「台灣感性」所呈現的樣貌未必與現代感劃上等號,也有些遊客會認為街道老舊雜亂,難以視為市容加分項。確實,根據根據輔仁大學景觀設計學系教授暨中華民國景觀學會常務監事王秀娟在〈從臺北城市景觀探討景觀認知與共識〉一文中指出,回顧台灣早期建成的都市空間,往往呈現出結構錯綜、舊建築與新設施雜處、交通動線缺乏系統規劃,以及住宅與商業空間界線模糊等現象。這些空間特質長期被視為都市發展的缺陷,也讓歷史街區容易被貼上「雜亂」等標籤。

但從另一方面來說,所謂的城市地景,是過去的人與空間在歷史與文化實踐中交織而成的產物。「台灣感性」所承載的,並非對「過時」的迷戀,而是對記憶與庶民日常的再理解與價值認定。

劉體楷書,「台灣感性」中的美學符號

首先,台灣招牌上常見「俗擱有力」卻又流暢工整的字體──劉體楷書,出自劉元祥先生所著的《商用字彙》。根據justfont 行銷總監、共同創辦人蘇煒翔在〈那個讓人想到台灣的字體〉一文中指出,回望1970年代的台灣,幾乎所有從事招牌製作的商家都少不了這套字體。

從設計角度來看,《商用字彙》中的楷書立基於標題與看板文字的需求,講求筆劃飽滿、造型醒目且易於辨識。劉體楷書因而成為台灣店家招牌中最常見的範本字體,成為那個年代的共同記憶,也逐漸與「古早的台灣味」畫上等號。不過對於因太過習慣,而對招牌上的劉體楷書產生美感疲乏的台灣人而言,這類招牌字體也曾陷入「不具美感」的審美爭議。

然而,在韓國文化視角詮釋下的「台灣感性」,卻重新翻轉了這種城市地景、台灣味的書法字體,與庶民生活的價值認同。原本被視為不夠美麗、不夠整齊、不夠乾淨,甚至不夠國際化的空間與生活痕跡,過去常被擱置在主流審美之外,介於城市邊陲與懷舊情感之間的朦朧地帶。

但如今,透過韓國文化的重新敘事,「台灣味」被翻新為一種美感標籤與情感共鳴:它不再只是庶民生活的軌跡,而是被重新肯認、毫無疑問地擁有文化價值的生活品味。

從韓國視角看「台灣感性」:愛心傘與YouBike坐墊反轉

台灣人日常的生活痕跡以及對實用的注重,構成台灣本土文化中自然、務實的美學特質,成為韓國人遠赴而來的風景。生活中平凡無奇,甚至是被忽略的景象與習慣,例如一位韓國網友宋彩在Threads上熱情分享她的台灣旅遊心得時,就特別提到:在多雨潮濕的台灣,共享的愛心傘,以及將YouBike坐墊反轉是表示腳踏車故障。這些微小的習慣與「人情味」,是台灣人對人際情感的重視。

在韓國的文化敘事下,這些內斂的溫柔與關懷,被重新觀看、詮釋,進而轉化為「台灣感性」的一部分,而當代韓國青年對懷舊、人文情感的共振,也在其中被構築的愈來愈清晰而立體。

在城市快速運轉的節奏中,對美感與慢活的追求,彷彿成了日常生活中的奢侈品。那些略顯停滯、卻保有復古紋理與人文習慣的街區,反而在高度現代化的邏輯裡顯得格外難得。潮濕多雨的氣候、混亂卻溫暖的人情、新舊並置,突兀卻熟悉的街區,以及散發舊時光氣息的物件,正是構成「台灣味」的文化肌理。

台灣觀光新意能靠它?

在全球旅遊市場競爭白熱化的當下,「台灣感性」所呈現的日常美學與人文情感,正為台灣觀光注入一股全新的敘事能量。相較於傳統景點與觀光模式,這股來自街頭巷尾的文化動能,有可能打造出一張屬於台灣的全新文化名片。

未來,台灣觀光若能從「美食觀光」、「樂園觀光」轉向更深層的深度文化旅遊,如策劃以城市美學、人文場景、生活日常為主題的深度導覽,並結合地方創生與青年創意,將有機會跳脫觀光產品老化的泥淖,開創屬於台灣味的文化觀光新篇章。