礦泉水的形成,是一段極為緩慢的過程,並沒有一個標準的年限,短則數年,長則數百、數千年。礦泉水(Natural Mineral Water),顧名思義是含有礦物質成分的水,但其定義不僅止於此,而是非常嚴苛的,因此在接下來,我們就要來向大家介紹,什麼是真正的「礦泉水」。(本文節錄自《你喝的水其實很有戲!》一書,作者:夏豪均、吳侑諭,台灣廣廈出版,以下為摘文。)

現代科學已經可以透過「放射性碳定年(Radiocarbon)」的方式,來測得水的「表觀年齡」,也就是推算出一支礦泉水形成的約略時間點。

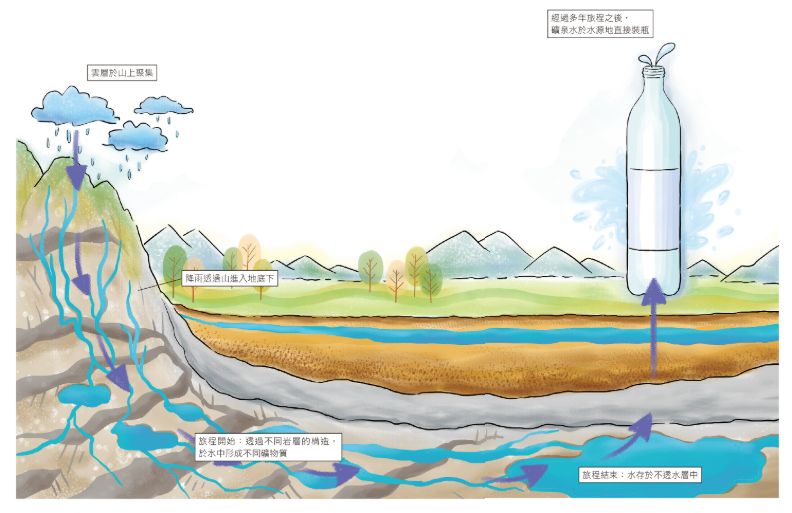

礦泉水的形成和水文、山脈息息相關,它的水源就是雨水,降雨後,一部分的雨水會留在地表,再蒸發回空氣中,接著再次變成降雨,完成水循環。

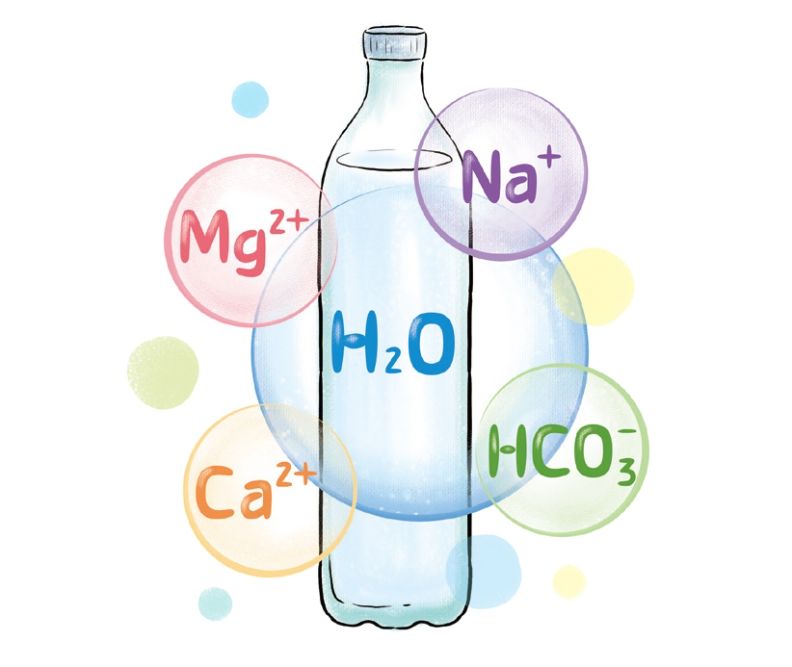

另外一部分的雨水,則會被土壤吸收,進入地下岩層系統,隨著流經不同的岩層,溶進該岩層的礦物質,例如鈣、鎂、鈉、鉀等,慢慢形成了所謂的「礦泉水Natural Mineral Water」。因此,每個礦泉水都有屬於它的「水之旅」。

礦泉水(Natural Mineral Water),顧名思義是含有礦物質成分的水,但其定義不僅止於此,而是非常嚴苛的,因此在接下來,我們就要來向大家介紹,什麼是真正的「礦泉水」。

目前我們還無法完全得知水在地層中的「旅程路線」,不過實務上我們常常看到,位於同一個山頭的兩個不同水源,雖然只距離一、兩百公尺,礦物質成分卻是截然不同。

也就是說,即使是相近取水點的礦泉水,因為流線不同,也可能擁有截然不同的溫度、流速、礦物質比例和成分,也就造就了不同的口感與味道,這也是礦泉水迷人的地方。

全歐洲大概超過1500個礦泉水品牌,實際上的礦泉水數量可能更多,例如雀巢是一個品牌,該品牌下不只一支礦泉水,可是每支礦泉水的味道跟口感都完全不同,也是非常有趣的一點。

在歐盟會員國,每支礦泉水都必須經過登記,也就是說,要在瓶身上標示為 Natural Mineral Water之前,必須取得官方認證,水廠商為了取得認證,就必須向歐盟認證檢驗機構提出一份檢驗報告,證明是天然礦泉水,這份報告非常驚人,涵蓋了超過百項水質檢驗參數!必須全數通過,才能以「礦泉水」作為商品名稱上市,也才能被收錄到歐盟的官方公報中。

那麼,我們來仔細看看,在歐盟法規中,滿足什麼條件的水,才能被稱為「礦泉水」呢?

1. 必須來自不受汙染的地下水源(Underground Water)

礦泉水必須經過官方認證,符合微生物標準,也就是細菌、微生物含量必須低於標準值,不含任何病原體,以確保人體可以直接飲用,符合「不受汙染」的定義,才能夠被列為礦泉水。

2. 水中礦物質成分必須維持穩定

礦泉水可以維持礦物質成分穩定,是因為它通常來自受到不透水岩層保護的水源,也就是「深層地下水」,而且很可能是單一流線的水源。

不過,如果水源地的氣候產生變化,或是當地地質改變時,原本單一流線的水,可能因此有其它的水匯入,使得礦物質成分不再穩定,那就不能繼續被列為礦泉水了,這也是為什麼礦泉水這麼值得我們進一步認識它,因為我們可以清楚知道自己喝到了什麼。

此外,礦泉水不得再經過煮沸、消毒、淨水器過濾、額外添加其他礦物質等加工。例如某一支礦泉水的鈣含量很高會影響味道,想要透過水處理來減少水中的鈣,這就是不被允許的,因為如果水中成分可以任意被改變,就不符合礦泉水的定義了。

3. 礦泉水必須在水源地直接裝瓶

最後一點,就是礦泉水從水源地取出後,需要直接經由輸水管線輸送、裝瓶。為了維持礦泉水獨特的口感和礦物質成分比例,法律上延伸出許多相應的規範,例如「不得經過任何蓄水和儲水設備」,就是為了避免在這過程滋生細菌和微生物。

此外,礦泉水也必須以最終販售容量的瓶子來裝瓶,不能以10公升、20公升這類大容量裝瓶後,再去分裝成1公升、600毫升等販賣。而且,裝瓶時必須強制使用「安全封口」,就是我們打開瓶裝水時,和瓶蓋相連的塑膠圈條。

以上3點規範,就是為了確保「我們喝到的礦泉水安全無虞,而且和其在地底下的原始狀態一致」法規。

歐盟對於礦泉水的法律規範非常明確、仔細,如果對這方面的內容感興趣,也可以至歐盟網站參酌這份文件「Directive 2009/54/EC on the exploitation and marketing of natural mineral waters(歐洲議會和理事會第 2009/54/EC指令:天然礦泉水的開採與銷售)」。

天然礦泉水的發現和開挖,就像一段探金之旅。因為大多數的水,都很難在原產地直接裝瓶的條件下,同時達到能安全飲用、礦物質成分穩定的條件。

即使找到了一個水源,只要發現微生物含量過高,需要透過過濾、消毒殺菌等「加工處理」,這個水源的水就僅能屬於「純水(包裝飲用水)」,而不是礦泉水了。

礦泉水適合加熱嗎?

礦泉水可以加熱使用,也不會因為加熱產生有害物質,但是建議視使用方向而定。

原因之一在於礦泉水屬於天然水體,可能含有鈣、鎂離子,它們在常溫狀態下會溶於水、肉眼看不見,但是經過加熱、煮沸後,和水中的碳酸氫根離子結合,就會形成不溶於水的碳酸鈣、碳酸鎂,也就是沉澱物,俗稱「水垢」。雖然只是對健康無害的物理現象,但如果不樂見水垢的產生,可能就要斟酌。

此外,礦泉水加熱後,水中的部分物質也會隨之流失,例如二氧化碳、碳酸氫鹽等,進而改變原本的口感。我們飲用礦泉水,通常會希望喝到它最天然狀態下的風味,但經過加熱後,風味會產生變化,也就破壞了它原本的特色。

(延伸閱讀│一杯咖啡的好壞如何定義?世界手沖冠軍傳授「7大重點」)