當輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳在2023年首次提出「AI工廠」的願景,科技圈就開始熱烈討論。他強調,未來的資料中心不只是運算中樞,而是一座座可以訓練AI、部署AI並讓AI生產AI的「工廠」。這場由美國矽谷引領的AI生產力革命,其實也正在迅速被中國接收並轉化為國家發展戰略核心。

《路透》與《World Day》報導提到,中國在不到一年的時間就投入高達200億美元資金,大舉進軍人形機器人與AI工廠的建設,建立以資料為燃料、AI為引擎的新型智慧製造模式。這場AI工廠革命,為中國帶來「彎道超車」的戰略機會,同時也揭示一個殘酷的問題:誰會在這場變革中被犧牲?

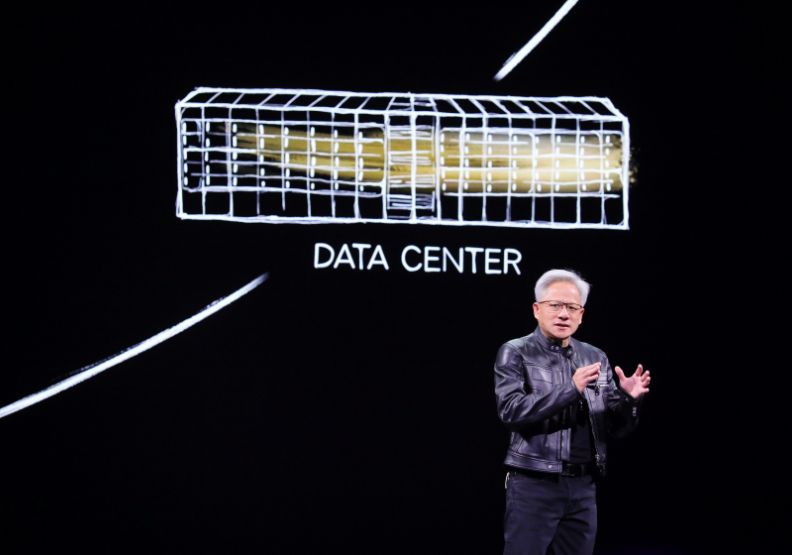

黃仁勳在19日的專題演講中提到,AI時代已然來臨,並首度以「AI工廠」(AI factories)形容新一代資料中心,將其定位為推動全球經濟與創新動能的關鍵引擎。他認為,資料中心不該再被視為過去傳統用來儲存、處理企業資訊的系統,而應看作是AI工廠,其核心功能是消耗能源、運行演算法、輸出有價值的「Token」,這些Token未來將成為衡量生產力與創新能力的關鍵指標。

簡單來說,AI工廠就是將AI的開發流程比擬為工業生產,並轉化為智慧的規模化生產。

免費訂閱【國際趨勢報】👉專業主編導讀3篇文章,助您掌握關鍵洞察!

而中國,又是如何在AI工廠深耕的?

全面追趕的AI工廠戰略與機器人量產

中國工業和信息化部與多個地方政府正在密集部署AI工廠的基礎設施,包括深圳、蘇州、成都等地相繼宣布建設「智慧製造專區」,導入數百台人形機器人,進入汽車、紡織、3C電子等工廠。在2025年前,預計全國將建成20座具備AI驅動能力的示範型工廠。這些工廠的核心,並非單純的機械手臂,而是由自主學習的人形機器人主導。

《路透》報導,一家名為AgiBot的新創企業,已部署數十台人形機器人在倉儲場域從事摺衣、分貨、製作三明治、簡單烹飪等日常任務,每日連續運作17小時,以蒐集關鍵數據訓練自家模型。

影/一家名為AgiBot的新創企業,已部署數十台人形機器人在倉儲場域從事摺衣、分貨等工作。

中國政府的戰略也極具野心,除了建構機器人製造體系之外,更透過推動「人機共融測試區」,收集各類機器人在真實生活場景中的運作資料。例如,在北京與廣州的智慧社區中,人形機器人已開始擔任保全巡邏、垃圾分類、長者陪伴等角色,並同步回傳影像與語音資料給AI工廠進行持續訓練。

誰將受益?

從產業層面來看,AI工廠的最大受益者就屬半導體與晶片供應鏈了,例如,輝達、台積電、聯發科、安謀(Arm)等供應鏈公司,都將迎來AI伺服器、高效能運算與AI邊緣運算的需求高峰。尤其是具備垂直整合能力的公司,將成為全球AI工廠浪潮的核心推手。

其次是軟體與模型服務業者,如OpenAI和百度等,將因資料需求而快速獲利。

對政府而言,AI工廠也成為提升生產力、控制失業與實現製造業升級的利器,中國近年深陷「人口紅利消退」與「中低端製造外移」的雙重困境,而AI工廠恰巧能填補這一缺口,使中國由「世界工廠」轉型為「智慧工廠」。

誰將受害?

不過,儘管技術與商業前景看好,這場革命的最大代價,無疑是勞工階層的工作機會。

根據《World Day》引用中國人力資源和社會保障部資料指出,中國目前有超過1.23億人從事與生產相關的基礎勞動工作,其中包括作業員、包裝工、搬運工、客服、檢測員等,這些職位大多具備「高重複性、低創造性」的特質,更有預測指出,未來十年內,會有高達七成的工作會被取代。

此外,中小企業與弱勢產業也可能成為AI工廠革命的犧牲者。相較大型企業能投入大量資本建構AI產線,小型工廠可能面臨「升級或淘汰」的困境。未來幾年內,沒有AI能力的生產鏈可能會被全球供應鏈自動淘汰。

AI工廠無疑是新一波科技浪潮的核心,它不僅改變了產業邏輯,也撼動了傳統勞動體系。在輝達與矽谷定義未來的同時,中國正加速追趕,欲以國家之力打造自己的AI工業體系。

然而,問題也隨之而來:當機器人會學習、會合作、會生產,甚至會製造出新的機器人時,人類的角色又在哪裡?誰會因為無法跟上這波AI製造革命而被淘汰?這些問題,正等待著政府、產業領袖與社會大眾給出答案。