22日,前央行總裁彭淮南罕見發出新聞稿,澄清媒體指他反對成立主權基金的報導,也強調「自卸任總裁以後,謹守分寸,從未輕易對外發言。」言下之意,是他卸任後並未接受「專訪」談主權基金。究竟發生什麼事?

賴清德總統宣示成立主權基金,成為20年來明確表態的頭一位總統,只是,現在為何是好時機?而最重要的錢和人從哪裡來?近日頻頻成為焦點。

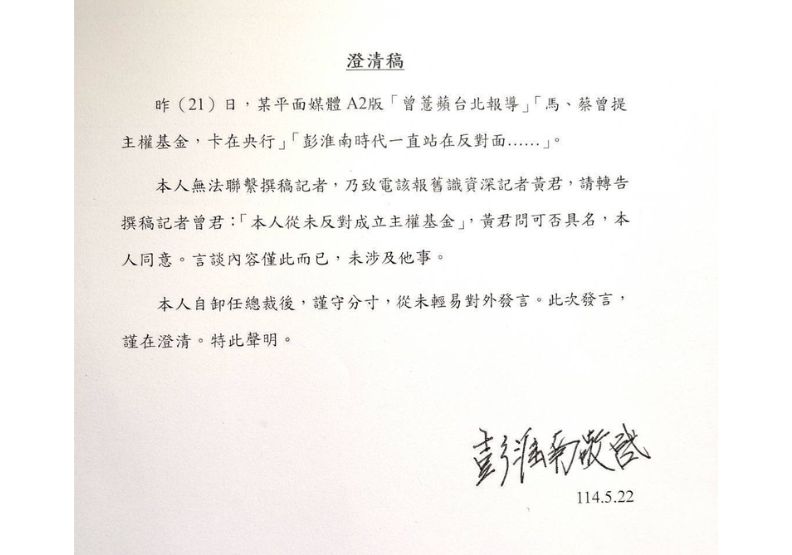

沒想到主權基金的討論也牽連到央行前總裁彭淮南,22日他罕見發出新聞稿,透過央行轉給媒體。對外澄清自己從未反對設立主權基金,也未接受專訪,只是透過舊識澄清相關新聞。

彭淮南暗示未接受專訪,「卸任以來謹守分寸」

這樁「總裁門」事件,起因於同一日稍早日報才刊出他接受「專訪」,指彭淮南表述「從沒擋過主權基金」,但堅持須立專法、設專責機構,且絕不可無償撥用外匯存底。但昨日稍晚,彭淮南就透過央行發出聲明稿,表示21日某日報曾姓記者報導「馬(英九)、蔡(英文)曾提及主權基金,卡在央行」「彭淮南時代一直站在反對面」。

卸任後仍是央行無給職顧問的彭淮南,看見報導後因不認識該曾姓記者,因此打電話給該報舊識、黃姓記者,請其轉告曾姓記者「本人從未反對設立主權基金」,黃問其可否具名,彭同意,「言談內容僅此而已,未涉及他事」。

他也在澄清稿中表示「自卸任總裁以後,謹守分寸,從未輕易對外發言。」暗示自己並未接受專訪。據了解,該日報所指稱的彭淮南專訪內容,多為現任央行總裁楊金龍在立院報告的內容。

彭淮南罕見發聲:從來沒擋過主權基金

根據央行之前報告,外匯存底與主權基金目的與操作原則大不相同,前者著重安全與流動性,維持匯市穩定,不宜承擔高風險;反觀主權基金追求高報酬,風險亦高。

針對主權基金的財源,楊金龍之前在立院答詢時,也建議應由財政部發債或出資,避免無償動用外匯存底。即便日後部分外匯存底可交由主權基金操作,也須在專法架構下進行,釐清權責,避免混淆。

至於現有的「類主權基金」,包含四大基金(勞保、勞退、退撫、郵儲)及國發基金,規模合計逾新台幣10兆元,有可能動撥為主權基金的財源嗎?22日,國發會副主委高仙桂在立院財委會上回應,會考量國家整體財政,不論是歲計賸餘或用外匯存底都有可能。至於央行兩任總裁關心的課題,她則回應,也可以「有償」。

賴清德:目前是成立主權基金「最理想的時刻」

520就任週年談話時,賴清德主動提及要成立國發基金,而且目前是「最理想的時刻」。他強調,當前基於國際經濟戰略布局和情勢變化,由政府主導布局全球,投資國際市場,可充分發揮台灣產業優勢,並連結未來的全球AI市場;此外,國發基金也會深化功能,提升國內產業再造及中小企業進行升級轉型。

主權基金由於是政府主導,除了提高國家收益,賺到的錢,也可用於有利國家經濟安全的政策,或者投資前瞻基礎建設。賴清德的產業藍圖中,清楚點出了半導體、AI、機器人、量子科技、能源等未來趨勢,而這也是目前各大國際主權基金趨之若鶩的投資主題。

值得關注的是,外交部長林佳龍21日媒體茶敘時也接力提到,台灣若成立主權基金,可更深化「台美」關係,不只是科技,就連人才、資金都可「互補」,以及相互投資。

台灣成立主權基金的三大挑戰:錢、人、法制

美國迄今尚未成立主權基金,但今年2月,總統川普宣布欲成立美國主權基金,並指示官員90天內提出方案,用於投資關鍵產業如稀土與TikTok。不過5月即傳出計畫擱置,因無法提出兼具靈活與合規的投資架構。多位美國學者指出,若無良好治理,主權基金恐成政治工具,反而扭曲資源配置、擠壓市場投資空間,加重債務負擔。尤其美國面臨巨額赤字與稅收不足,若以發債方式籌資,恐進一步擠壓民間投資,衝擊經濟穩定。

此外,白宮雖提及政府持有5.7兆美元資產可供運用,但如何估值、是否公平交易皆缺乏明確規劃。此例顯示,即便是全球最大經濟體,推動主權基金也需面對財源與制度門檻。

而過去,包括馬英九、蔡英文在第一任期都曾提出主權基金的構想,但皆鎩羽而歸,關鍵就是財源從哪裡來。由於馬英九時代就曾構想提出挪用部分外匯存底,惟央行死守防線不肯讓政府直接「徵用」才作罷。

馬英九、蔡英文都曾想動撥外匯存底,這塊肉有多香?

究竟外匯存底「這塊肉」有多香?為何央行從過去到現在均死守防線,就怕主權基金績效若不佳,會「動搖國本」?

外匯存底是央行所持有的國外資產,包含外國貨幣(現金、存款、支票、本票、匯票等) 與有價證券(公債、國庫券、股票、公司債等)。每年央行均為國庫金雞母,繳庫的盈餘有九成以上比重就來自於外匯存底利息,從央行的預算報告中可見,2025年度預計繳庫新台幣2000億2914萬元,相當豐厚的金額。

台灣外匯存底變動受到三大因素影響:一、外匯存底投資運用收益、二、主要貨幣對美元變動,三、央行維穩市場進行調控。截至今年4月,台灣外匯存底規模約5828.32億美元,較上月底增加48.1億美元,不僅連4升、且創史上新高,主要是來自央行進場買匯阻升。

然而,換算這個折合新台幣約17.5兆元的超級金庫,已約當於中央政府的五年總預算;在主要國家中排行全球第四,僅次於中國大陸、日本與瑞士,若做爲主權基金的財源,可說是現成的強大後盾。

只是,端看國際做法,主權基金大致可分為兩種類型:一是以自然資源收入設立,常見於產油國如挪威、阿布達比;二是以國有資產與盈餘轉投資為主,如新加坡、韓國與中國。因應過去外界對主權基金「政治介入市場」的疑慮,2008年國際貨幣基金(IMF)與主要主權基金、被投資國共同制定《聖地牙哥原則》,規範基金須具備透明、問責與治理標準。

除了財源,還有法制、人才也將是台灣成立主權基金面對的挑戰,新加坡淡馬錫、挪威政府養老基金都是委由經驗豐富的國際專業經理人掌舵,是否能尊重專業、比照國際化的薪酬與留任條件,以及相關監督的規定,都會是接下來討論的重點。