(一)從中央到地方,才華、歷練兼具

我從來不是政治評論家,但自己是一個關心台灣民主政治落實與教育進步的知識分子。我常佩服也認識一些對國家有貢獻,做了很多自我犧牲的政府首長。

《遠見雜誌》從1994年開始縣市首長施政滿意調查,透過評比的方式發掘台灣的政治新人才,尤其在2000年第一次政黨輪替,曾在中央擔任首長的菁英人才走入台灣地方選舉,胡志強和馬英九就是當時的代表。根據2005年《遠見》對23縣市的民意評比,我特別關心四位政治人物(馬英九、謝長廷、蘇貞昌、胡志強)的問政理念與從政績效。他們能言善道、辯才無礙,都是政壇上的戰將,均經過選舉的考驗,也都有更上層樓的企圖心。他們的力爭上游為台灣帶來新希望,所表現出來的優點也遠多於缺點。在台灣島內有意識型態的差距、兩岸有難解的「一中」、民眾對政治人物既有強烈的期待,也有強烈的抵制,我自己對政治人物始終抱有一份「疑中留情」的期盼。

前述的四位市長,工作上以胡志強歷練豐富,他的上半生政治生涯早已在中央擔任過政府要職並且表現出色,從1991年9月擔任行政院新聞局長長達五年,歷經兩任行政院長郝柏村與連戰的肯定。1996年台海危機,銜李登輝之命出任駐美代表。駐美一年後,被當年的行政院長蕭萬長邀請入閣,擔任外交部長。1990年代後蔣經國年代的風起雲湧,這位來自英國牛津大學的博士與教授,以極高的政治智慧贏得了不同立場長官的青睞。對國家任務的交付,使命必達已是他血液裡的基因,一部分來自他軍眷後代的報國之情,一部分則是長年海外求學的學思遊歷,深刻感受到國家必須進步、必須跟上已開發國家的腳步,贏得尊嚴。

我比胡市長大十餘歲,同是外省的軍人子弟、同在海外求學後,他回到台灣教書,我留在美國任教。1970年代自己常短期回台擔任政策顧問認識志強兄,至今也近40年,自己參與《遠見》與天下文化出版已過40年。他在政治上全力奉獻,我則是教書與推廣進步觀念到海內外。

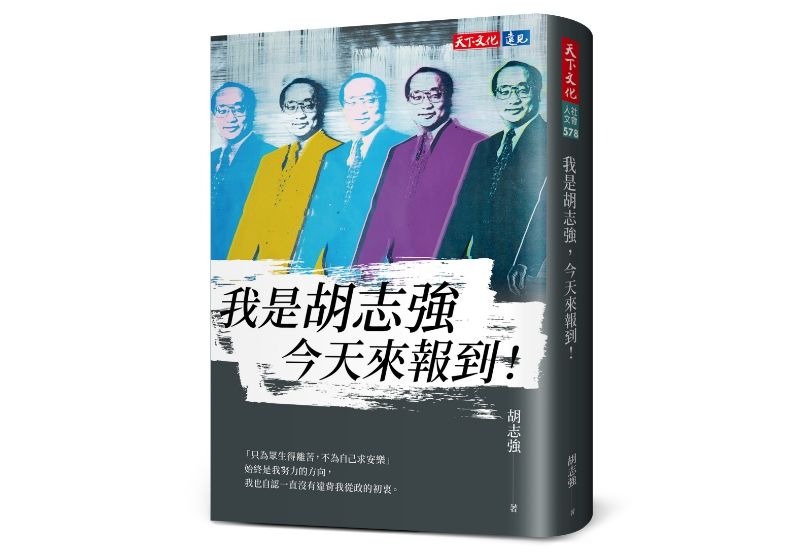

這麼多年,只要是重要的好書,我都會寄贈給他。腦中有時在想:終有一天以他的才華歷練,會答應寫一本回憶錄分享。果然沒有令我失望,大家終於看到了這本豐富的胡志強回憶錄!也要謝謝作者蕭容慧的才思與努力。

2001年當他決定從中央走向地方,我知道他心中逐漸感受到:對政治外交議題侃侃而談,不如實實在在地做出政績,改善一個都市的風貌及人民的生活。有別於當時同黨同志的喪氣,他立即挽起袖子帶著創新的能量回到自己的家鄉台中參選,展現我最熟悉他的特色:日以繼夜的投入,源源不斷的創意。

(二)以政績證明實力,始終以身作則

我對政治人物貢獻的評估包括了:

(1)個人學識、操守與重要幕僚的品德。

(2)性格特質(如誠信、無私、授權;如遲疑、善變、作秀;如貪婪、猜忌、權謀……)。

(3)政策願景及企圖心。

(4)從政紀錄。

從政者務必看清:在一個理性社會中,政治人物的受到重用,不來自「關愛眼神」、不來自八面玲瓏的手腕、不來自偏激的言詞、不來自作秀,而須來自本人實際表現的政績。這實力必須包括:自己堅定的從政理念、政策的遠景、提升人民福祉的方法、謀求社會和諧的熱情、以及改善兩岸關係的意願及本領。胡市長在每個崗位上,以身作則,做了最好的示範。

(三)我與台中結緣70年,見證開放與進步

回想起2014年,我應邀到台中演講。我當時對已經做得出色的胡市長建議是,除了改善台中的治安與提升文化已有卓越成績外,要進一步積極扮演中部區塊的領導角色;要全力展現「有所為」的重大建設,和「有所不為」的黨政自律。

事實上我和台中有很深的淵源,我13歲時(1949年)搭乘輪船從上海隨著國民政府來到台灣。1954年在台北念完台北商職後考上了「台中農學院」(現在的中興大學),就從南港的眷村來到「文化城」台中就學。我十分喜歡台中的純樸,對它充滿感情,這裡是我讀書,後來和在東海大學的女學生(劉麗安),因投稿我在農學院主編的《積穗雜誌》而相識,然後在美國進修時結婚。

服完兵役,1959年秋天到美國讀研究所主修剛興起的一門新科學:落後地區經濟發展,親眼目睹美國的進步,深感震撼。當年美國處於20世紀輝煌的60年代中,那是一個包容、開放、富裕的年代,吸引了全世界一流的人才來學習。美國是全世界獲得諾貝爾獎最多的國家,其中一半得獎者來自外國,已經深深感覺到社會「開放」的重要,才能吸收到各國的人才。然後在1970~1980年代,我自己分別有教學與研究機會,實地參訪了北歐三國、蘇聯及東歐四國,及西歐之英、德、法、義等國及以色列,也發表了二本相關著作。

(四)把台中推向國際,樹立華人模範

近年常回到母校(中興大學)參加活動,並且在興大捐贈了「高希均知識經濟研究室」,並且贊助一些學術活動。

因此每次回到台中,對台中持續進步開放的印象十分深刻。我多次稱讚:「心懷壯志的胡市長具有國際觀及執行力,能夠使台中市走向國際舞台。台中市民是十分幸福的,不斷地邁向正向、健康的發展方向。在五都中(現在已是六都),失業率不但低,經濟發展也好,如中部科學園區的成立,多項建設蓬勃發展更令人驚豔;台中同時也是十分開放的城市,與國際連結,尤其是要面向世界。」

記得2014年6月興大校長李德財院士贈我榮譽博士,並邀胡市長致詞。我致詞時說:「如果胡市長選上第三任,我就搬來台中買一個公寓。」事後胡市長常說:「我知道希均兄財力有限,如果我選上,他來台中買房子,那就太難為他了!」

胡市長受過嚴格的英國高等教育訓練,擁有牛津大學博士及純正的牛津口音,也經常展現英國人的幽默和生活風格以及群眾魅力,正是這位外交家的優勢。

六年前胡市長還特別送贈我一套邱吉爾著述的英國史,上面有他當年的細讀筆記,用功及認真令我印象深刻,這已是我自己的珍藏版。他把這些海內外累積的才華,用在三任台中市的建設發展上,已經把台中快速變成一個進入國際級的大都市,所以我不斷地告訴中部朋友:你們是何其幸福曾經擁有這麼一位市長!(2001~2014)。

現在,我更想告訴大家,在兩岸情勢對峙中,台灣曾經出現過這麼一位市長的傳記,記錄他一生學業,從眷村成長、政大培養到海外進修;在事業上從中央到地方,在不同重要職位上,所展現的遠見與政績,這是台灣人民和全體華人應對這位模範市長應有的認知。