編按:「公職」雖已非年輕人欽羨的鐵飯碗,但台灣仍有非常多優秀人才,透過競爭激烈的高普考,進入公部門服務,這些高學歷、高潛力與高學習力的精英,政府應如何培養他們,才能再現文官光芒,以及國家社會建設的信心與責任心?

這些年來當大專院校已過剩,大學錄取率幾乎達100%(除了某些特定專長之特殊第一志願科系外),而公務人員高普考之錄取率反而下降,剃除一般行政,高考專業錄取率平均在15%以下,普考平均也在20%以下,以此依據分析,「公職人員」逐漸成為另一種鐵飯碗保障,或是對生涯規劃的安定(穩定)路徑選項。

惟近年又因選舉政治影響,政府在政務官的用人選才方面,偏向「政治」觀念趨同為優先考量,「專業」反成為次要。在此趨勢下,過去許多兢兢業業為民服務、為國家奉獻之事務官,其升遷多了很多「屋頂」(ceiling),且經常發現非專業領導專業的情況。

鐵飯碗生鏽了嗎?

又因各種因素,「公職」已非年輕人欽羨的鐵飯碗,其流動率逐年升高,而許多體制外的約聘雇人員,如潮水般潮來潮去、快速更替……。有些專業界的抱怨是:公部門的行政人員流動率(辭職率),高到必要的專業人才無法留住,其轉換率高,對處理事務的行政能力與經驗,有時更不如相關受委單位的「助理」……。這些景象,上位者通常未曾注意到,也很少會刻意關心(畢竟他們日理萬機,與基層人員接觸的機會極微)。

做為有幸經常與公部門接觸互動的旁觀者,在過去20年間,已明顯感受到「政府」機器不斷失靈之警鈴已響,不知考試院、考選部、人事行政局……是否有做深入之調查與統計?!「學以致用」是許多年輕畢業生原本抱持一番期待與熱忱,想為國家、社會服務的志向,但「學非所用」又成為其挫折與離職之原因。

一位專業初階事務官曾反映:「我們」是大學同班同學,成績也都很優秀,畢業後選擇了不同生涯規劃,一位考上高考進入公部門服務,一位考上專業技師(或建築師)自行創業(或進入大型企業/建設/開發公司服務),自此兩人的命運開始分歧。

不是年輕人不堪用,是制度上不會用人

在公部門新進「菜鳥」,其工作是做各專案的窗口聯絡人(包括打電話約專家學者開會/訂便當/訂咖啡、點心/協助打會議紀錄/收集回覆民意代表及1999市民的complain/回覆長官交代的LINE)。同樣也加班、熬夜;但另一位在民間企業服務者,只要用心努力、克服困難、解決問題,無論在工地/事務所與業界,與「官員」溝通也會屢屢受挫,但逐漸地累積經驗與收納最新國內外資訊,乃至有機會經常外派工作,出席國際會議……。

幾年下來,兩位「好同學」發現人生的軌道已漸行漸遠……,即使在民間企業亦有不如意的經驗,但在公部門有志者,想衝刺想做點「學以致用」的新方法,卻會被一個無形的鐵罩給蓋住,一方面上面未交辦,一方面多做多錯,夜以繼日累積下來,他們在人生公職第一階段已受挫。再接下來,「不做不錯,上令未下……」的習氣,易被組織系統性氛圍框住……,最後,只剩兩種路徑,留下來等待組織安排,另一種,是轉換跑道到另一個單位,或是乾脆離開公部門轉業轉行……。

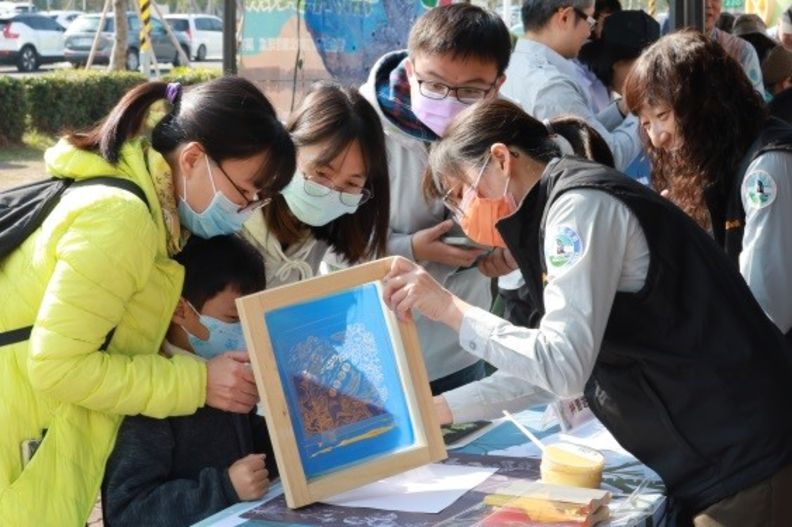

而深究其因,這些年輕人不是素質差(高考錄取率比大學低了三到四倍),幾乎個個是各專科的精英。但令人嘆息的是,各部門已愈來愈不重視專業人才的培育、養成,在短視、政治超越一切的現實狀況下,我們許多有才華、有熱忱的年輕事務官,逐漸喪失了初衷與鬥志。當他們每日每夜就只為眼前的議題答辯收集資料、辦活動、應付民意代表、鄰里長……時,想想國政大事如何會有高瞻遠矚的新政?!

為何培育人才在國家財政機制上留白

曾聽前輩提及,許多60~80年代台灣各部會的重要政務官/事務官,均是在一個相對有願景培育計畫下,而逐一篩選出來的優秀人才,這些人才未必均來自最高學府,但當時對所謂「人才培育」是有較宏觀框架的,自人文、歷史、經濟、政治、法律,到工程科技,乃至文化與教育。當然,當時因為有中美基金的挹注,一方面政府得以延聘優秀國際專家學者來台,共同與年輕公務人員共事、交流,亦即所謂的「Counter part」,它實際作用並無上對下的階級關係,而是「共事、同事」關係(無論年齡)。

也因此,在此實際工作歷程中,彼此以對等的角色共事,共同討論、共同解決問題、共同開創新作業模式與效能。而政治高層亦深刻了解台灣在面對各項政策面必須調適,經濟起飛,相關世局變遷配合之際,有計畫性地培養人才,是強國之道,也是充實強化軟實力與競爭力的必要手段。也因此,雖然當時的台灣與美元匯率差很多,但政府仍會設法將具潛力的未來人才,送出國學習、觀摩,甚而取得學位。

無論AIT、MIT、歐美、日……均有台灣年輕事務官出國學習之機會,以當年的匯率與幣值,政府的投入經常遠比今日高出N倍。也因此,那些留學歸國者均能更有自信,感恩地再投入為國為民服務的崗位上。即使再回顧1901年因庚子賠款而送出的百位留學生計畫,其歸國為國家所付出的貢獻與影響力,實不可言喻。

惟回首今日政府主計單位常以財源缺乏為由,也因此每年砍預算(有的亦非立法院砍的,而是行政院體制內的資源作業調配)。我們看到國防軍事預算與日俱增(當然,此另有國際政治現實誘因),惟同樣的預算在資本門上永遠凌駕經常門,說得好聽,投入資本門可帶動看得見的國家硬體建設,包括光電/高鐵/捷運/交通公路,以及各種自基層到大都會的基礎設施建設。畢竟,硬體建設能見度高,但軟體經常門的投入年年壓縮,尤其是人才培育、建設施工的管理維護,須長期深根的保育研究,以及對弱勢族群各層次醫療基層人員……的必要加班/配備……。

經常聽聞有向上進取心之事務官為了出席國際會議,參加國際組織研討交流、培訓,當政府未編合理預算時,通常就是自己請休假(偶爾得以請公假)自費見學受訓。當然,高階政府官員例行的出訪、交流,是不能被刪減的。

曾有警務、消防人員告知,當各部會要縮減預算時,先刪掉基層的基礎配備預算,制服不通風、不耐寒雨,甚而消防人員的防火裝備制服防焰效能不足,有的只好自行補上二至三套,或自行用較耐執勤抗氣候變遷之材料(布料),自行補強之……,聽聞他們講訴時,深感刺痛。如果消防人員的配備不足、不合格、不耐災害環境刺激,那如何保家衛國護民?

對照各種大肆大興土木、動輒幾十億的大規模硬體建設(美術館/圖書館/音樂廳/體育館),此反差難以用相對的KPI來客觀詮釋之,這些數字其實一般百姓看不到,也未盡全盤了解。此尚包括各部門「保育研究」經費的銳減與硬體設施、公關媒體行銷經費的相對俱增。

今日的人才培育,應更勝君主封建時代

在沒有「科舉制度」之前,凡對人才養成有認知責任之世代家族,均有一套內化之規則,更遑論君主時代對貴族及相關繼承人的嚴苛學習教育養成制度歷程,此包括人格、見識、倫理、知識,與相關國內外歷史人文、軍事、政治……的傳授。今日自由主義人士會批判「軍事訓練」落伍或不自由民主,惟國際視野之養成,先進科技知識與時俱進,基層原是整備能量的充實,以及落地實踐演練成效檢核的關鍵指標……。這些在當今的國家機器運作中,確少被關注,如果任何成果只用KPI檢視,而令人深慮其實質效能與內在體質的優化深化……。似乎令人擔憂的,是島內刻正在逐漸沉淪為一個看不見天的井底之蛙,且仍自我感覺良好,也麻痺了眾人之心。這個如此嚴重的議題與警訊,難道上位者仍不察?不明?或裝聾作啞?!

台灣有非常多的優秀人才,透過高普考進入政府部門服務,他們均有高學歷、高潛力與高學習力,只是這些人才若因各種政治、政黨、派系因素而被忽略或被冷凍……,若不拋開上訴無謂的潛規則與意識形態,我們如何再重塑60年前文官的光芒,以及國家社會建設的信心與責任心?

本文章反映作者意見,不代表《遠見》立場

(本文作者為中華民國景觀學會榮譽理事長、中華民國建築學會會士)