【3/7編按】《黃仁勳傳》作者史帝芬.維特(Stephen Witt)將訪台,參與3月11日,由遠見.天下文化事業群舉辦的「黃仁勳:AI領航者」科技論壇,與台灣AI領域產官學界代表:程世嘉、葛如鈞、陳縕儂進行對談。維特將在論壇中,獨家解密貼身採訪黃仁勳的背後故事,並共同探討台灣如何在AI浪潮中掌握機遇。接下來,《遠見》也將有一系列維特來台的系列報導,請這個全球最了解黃仁勳的男人,從《黃仁勳傳》談起,解析AI趨勢與台灣挑戰。

對黃仁勳的觀察鞭辟入裡,在一針見血之餘,卻又充滿幽默和機鋒。這正是《黃仁勳傳》作者史帝芬.維特(Stephen Witt)給人的第一印象。

46歲的他,出生在美國新罕布夏州,成長在中西部,畢業於芝加哥大學數學系,而後在紐約、芝加哥的避險基金工作六年,再到東非從事經濟發展工作後,到哥倫比亞大學新聞研究所進修,並在2011年取得碩士學位。

2015年,他的著作《誰把音樂變免費》(How Music Got Free: A Story of Obsession and Invention),爬梳數位音樂盜版的歷史與影響,入圍該年《金融時報》、麥肯錫商業年度最佳圖書獎。

感受黃仁勳魅力與嚴苛的雙面性格

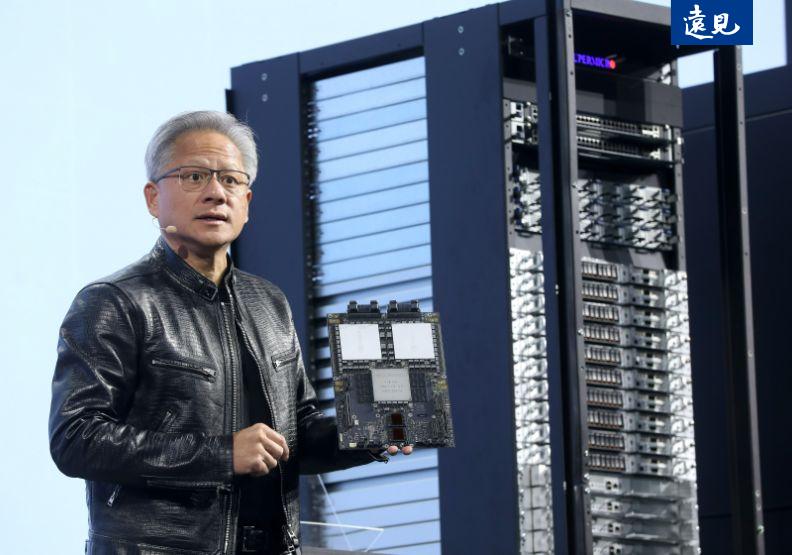

隨著輝達股價在2022年起一飛沖天,曾在金融圈工作的維特,想知道這家公司到底如何從不起眼、常被人們取笑的繪圖晶片公司,一路成長到目前世界市值前兩大公司,於是著手撰寫《黃仁勳傳》,採訪黃仁勳本人、競爭對手、供應商伙伴、員工等超過200人。

他親身經歷黃仁勳夾雜魅力與嚴苛的雙面性格。與其他科技巨擘相異的是,黃仁勳沒有一大群公關、律師陪同,也允許提問訪綱上沒事先列出的問題,幾乎是沒有任何限制和保護措施。

但當維特一直追問AI本身與人類未來發展的風險,這個黃仁勳不想回答的問題時,黃仁勳氣得直接對他發飆。這讓維特大感震撼,卻又覺得自己真正打進黃仁勳的圈子裡。

到底他如何看待黃仁勳這種看似矛盾的性格?黃仁勳在經營事業和管理方面,又有哪些不為人知的特色?以下是維特接受《遠見》越洋獨家專訪的內容精華:

《遠見雜誌》問(以下簡稱問):有一位輝達高階主管曾提到,和黃仁勳互動,就像是把手插進電源插座。你有類似的經驗嗎?

維特答(以下簡稱答):絕對有!每一次採訪他,都像是觸電一樣。他的智商很高,有時候會有跟不上的情況,而他的個性和遠見也十分強烈,乍聽之下會覺得被電到。雖然他有時也會情緒化,但他對認為重要的事情非常具有保護心態,就像保護自己的孩子一樣。

儘管他曾對我大發雷霆,但我還是覺得黃仁勳很迷人。很多與他共事過的人都能至少說出一個他突然發火的故事,但卻也非常喜歡他,對他善待伙伴與同事的方式津津樂道。

胡蘿蔔加大棒,讓員工發揮最大潛力

問:黃仁勳怎麼做到能對員工嚴厲、咆哮,但離職員工卻總不吝分享他的暖心小故事?

答:他骨子裡是個溫暖的人,為輝達這家公司帶來很多愛,儘管有時頗為苛刻,讓員工會害怕,甚至會壓力大到失眠,但卻也同時渴望得到他的認可。因為他在員工表現傑出時,可以非常溫柔、充滿愛,這就是美國人所說的「胡蘿蔔加大棒」恩威並濟理論。

執行長的工作,不是成為員工朋友,而是讓員工發揮最大潛力。而黃仁勳能做到這點的關鍵,就是員工信任他。

問:你如何看待黃仁勳的管理和領導風格?其他人可從他身上學到什麼?

答:我不太確定其他管理者能否從黃仁勳身上學到什麼,因為他實在太獨特了。一般大公司會有營運長、技術長、行銷長等高階管理團隊,但輝達沒有,黃仁勳直接砍掉這一層次,直接管理55到60人,這些人會直接向他報告。

另外,他對工作的熱情和投入程度,也無與倫比。他希望輝達是一個員工可以完成畢生事業的地方,特別對工程師而言更是如此。輝達多數員工都在研發部門工作,他希望每個人對工作充滿熱情,打造一些重要、令人驕傲的東西。

輝達的首席科學家暨高級副總裁戴利(Bill Dally)曾說,對黃仁勳而言,輝達就像是他的孩子,如果有人威脅到他的孩子,他會讓那個人知道,他會如同保護孩子的家長一樣反應激烈。

我認為這是他的特質之一。他把公司視為自己的一部分,已經擔任執行長32年,沒有接班人,也沒有退休計畫。

問:黃仁勳擁有很多成功企業家的好習慣,像是努力工作、重視紀律與專業。除此之外,你認為還有哪些特質讓他與其他成功人士不同?

答:我認為有兩個。第一,他適應力極強,也願意學習,雖然從晶片設計、工程起家,從未接受過商學院培訓,但他逐步學會如何經營大企業,而且很快成為出色的管理者。

第二,他對失敗毫不畏懼,願意在一個好點子押上所有身家,哪怕多次接近破產。他的風險承受能力,遠超過一般企業家。現在輝達能成為全球市值最高的企業之一,正是因為十多年前,他在AI軟硬體的結合上冒險,基本上可說是重新發明電腦。

但他絕對不是一個「賭徒」,每一次賭注,都來自對趨勢的敏銳洞察。他承認自己會冒極大風險,但總是有縝密的邏輯推演,這和他工程師的背景有關,能從基本原理推導出未來。

黃仁勳擅長「零億美元市場」工作心法

問:除了眼光精準,黃仁勳的工作心法也是一絕。有哪些值得參考?

答:他有一個稱為「光速」(speed of light)的排程概念。舉例來說,如果我想要從美國西岸,以最快速度抵達台灣,可能最快要14小時。但實際上,我無法在14小時內抵達,即便我再怎麼努力,也可能需要24~36小時。

實際運用在輝達的營運上,團隊在評估製程時,都會從終點往回推,設想最理想的排程速度。例如,如果團隊原本預估在4個月內量產晶片或圖形處理器(GPU),但最後即便因為各種變數而打折扣,必須花上6~7個月,也能較業界有更佳效益。

這種「光速」排程概念,讓團隊知道競爭對手無法更快,不用一直擔心對手在做什麼,也能盡快評估有哪些相應成本、哪些事情要先做到,才能推進時程。

還有一個黃仁勳擅長、堪稱最重要的工作心法,就是「零億美元市場」(zero billion dollar market)。意思是沒有客戶的市場,一定要創造產品,才能逐步吸引新客戶,並圍繞他們建立市場,這正是黃仁勳在GPU超級運算領域所做的事。

一開始幾乎沒有人買這些產品,但黃仁勳相信這項投資是值得的,即便他們在這些客戶身上虧損十年,隨著市場大餅愈來愈大,他們也會成為該領域獨一無二的供應商。

黃仁勳迅速抓住神經網路崛起機會,加上他篤信「失敗必須共享」,輝達每個月都會有一些項目失敗或延期,他會召集相關人員,要求負責人站出來分享失敗經驗,並討論如何改進。

問:就您觀察,輝達擁有哪些關鍵技術,可在超摩爾時代繼續成長?

答:輝達是第一個真正關注摩爾定律即將結束的公司。隨著電晶體、晶片上的元件愈來愈小,小到大約只有五個原子的寬度,基本上已無法再縮小。

黃仁勳立刻明白其意義,並迅速採取行動。他認為必須讓更多電晶體同時運作,不能只是單純讓它們變小。因此,他開始招募一群對解決高難度數學問題有熱情的頂尖數學家。

他們致力提升電晶體的效率,讓晶片能用最快速度運行,這就是「平行運算」。由於他們在技術上相當精湛,使晶片運行速度超過摩爾定律限制,進入超摩爾時代。

但我想要補充的是,這種晶片並非通用晶片,它們主要用在AI,用在其他類型數學運算上可能表現欠佳,但在運行矩陣乘法,也就是驅動AI的數學運算時,性能極為出色。

問:輝達正接受中國的反壟斷調查,你認為在當前地緣政治環境下,晶片戰爭是否會變得更激烈?

答:這個問題很難解。川普在1月下旬就任總統,他的行為很多變,難以預測是否會撤銷拜登的政策,我很難斷定川普對中國使用AI晶片的態度。

目前情況是,美國對輝達晶片出口嚴格管制,但黃仁勳並不喜歡這樣。他希望能向中國出售晶片,但拜登政府的政策使他進退兩難。因此,我認為中國對輝達的反壟斷調查是出自政治動機。

輝達控制超過九成的高端AI晶片市場,幾乎是唯一供應商。如果中國真的對輝達出重手,把它趕出中國市場,代表他們必須在內部重建一個類似的公司,但非常困難。

困難的原因是,建造系統本來就很複雜,而輝達和其他美國大企業的優勢,就是具有全球化的招聘能力。進入輝達,感覺就像是到聯合國,和全球各地的頂尖人才一同共事,但中國企業不容易做到這一點。

創業要保有台灣文化,敢冒險、接受失敗

問:你在寫這本書時,也採訪輝達的競爭對手。他們怎麼看待黃仁勳?

答:黃仁勳的競爭對手主要是那些3D繪圖晶片公司。他狠狠教訓這些對手,而這些對手也和他形同陌路。在他生涯早期,特別是30多歲的時候,可說是非常無情,為了讓輝達成功,不惜代價挖走對手員工,還因此被告了好幾次,讓他甚至會在媒體上批評競爭對手,彼此關係非常緊張,但現在不再如此。

問:輝達目前競爭對手之一,是由黃仁勳遠房親戚蘇姿丰所領導的超微(AMD)。你如何定義他們的競爭關係?

答:蘇姿丰接手時,超微瀕臨破產,但她卻成功救活公司,並成為英特爾的競爭對手。她的管理風格和黃仁勳截然不同,較為內斂低調,但同樣卓越。

超微現在也試圖和輝達競爭,開發自己的GPU AI訓練系統。但要和黃仁勳分庭抗禮並不容易。黃仁勳也對蘇姿丰的成功潛力感到警惕,他不想輸,尤其不想輸給蘇姿丰。

問:你認為,幾年以後,人們會如何評價黃仁勳和蘋果創辦人賈伯斯(Steve Jobs)的貢獻?

答:他們會認為黃仁勳至少和賈伯斯一樣重要。賈伯斯其實不是工程師,更像是產品設計和行銷天才,不會親自處理電路板細節,但黃仁勳會。如果他不是輝達執行長,可能在某個地方研發晶片。

如果沒有黃仁勳,我們在AI方面可能會落後十年,甚至更久。儘管很多人嘗試研究神經網路和不同類型軟體,但沒有人和他一樣打造這些超級運算系統,對手已經看不到他的車尾燈。

問:黃仁勳常被稱為「台灣之光」。你希望和他有著相同背景的台灣讀者,可以從這本書得到什麼啟發?

答:我希望台灣讀者可以看到,像黃仁勳這樣的人,雖然是以移民的身分開始在美國打拚,但依然深受台灣文化影響,而且在國際舞台大放異彩。他的母語是台語,並以其和父母在家溝通。

在美國,大家的工作心態常是,哪一家公司給我最多薪水,我就為哪一家公司工作,有點像是傭兵。但在台灣的工作文化中,人們對公司會有更多奉獻和歸屬感,從上到下形成一個團隊,共同努力實現某個目標。輝達把這種概念帶到美國,而且付諸實現。

我想對台灣新創企業家說,要忠於自己的文化,這種方式正在成功,而且奏效了!但輝達也融合美國企業願意冒險、接受失敗的態度,這也是台灣和全世界可以向美國學習的地方。