深度偽造技術(Deepfake),中文簡稱為「深偽」或「深假」,是一種利用人工智慧進行臉部替換的先進技術,近年來因其在製作極為逼真影片內容方面的應用而受到關注。該技術的核心在於結合了深度學習和圖像處理技術,實現在動態影像中替換人臉,甚至能夠同步生成配合目標面孔特徵的語音,從而製作出難以分辨真假的影片內容。(本文節錄自《生成式AI一本搞定》一書,作者:謝孟諺(Mr.GoGo),財經傳訊出版,以下為摘文。)

講到AI換臉,就要談談Deepfake(深度偽造技術),就是可以讓人臉在影片或是直播裡換來換去的黑科技;曾經某位網紅就是因為用這技術製作一些不該做的影片而被抓了。

這技術其實挺神奇的,主要是靠AI人工智能的力量,把一個人的臉和表情、甚至是聲音都搬到另一個人身上,做出逼真的效果。

就想像以前玩的P圖,最多換換頭像啥的,頂多也就是用Photoshop弄得更逼真一點。但現在有了Deepfake(深度偽造技術),直接就能在影片裡把人臉換了,而且連表情和動作都跟著換,簡直就像是換了個靈魂似的。

Deepfake好用卻也危險

隨著計算能力的提升和機器學習算法的進步,深度偽造技術已經能夠在短時間內製作出難以察覺的偽造影片。而生成對抗網絡(GANs,*註2)在此過程中扮演了關鍵角色,透過不斷的生成與鑑別迭代,逐步提升合成影像的質量,達到以假亂真的效果。

*註2:GANs 就是由兩個神經網絡組成的一套系統:一個是生成器(Generator),另一個是鑑別器(Discriminator)。

想像一下,生成器就像是一個藝術家,它的任務是創造出看起來像真的圖片;而鑑別器則像是一個藝術評論家,它要做的就是要分辨出來這些圖片是不是真的,還是生成器創造出來的假的圖片。

生成器和鑑別器會在一個「對抗」的過程中不斷進步,生成器努力讓自己創造的圖片越來越逼真,而鑑別器則努力提高自己的鑑別能力。

然而,深度偽造技術的迅速發展也帶來了諸多社會、道德和法律上的挑戰。偽造影片的製作愈來愈容易,不僅限於專業人士,甚至普通用戶也能透過網路上的工具輕鬆創作,這在一定程度上加劇了虛假信息的傳播,增加了公眾辨識真假信息的難度,並可能對個人隱私和公共安全構成威脅。

儘管深度偽造技術存在諸多爭議,但其在正面應用方面的潛力同樣不容忽視。從輔助語音和面部表情重建,到影視產業中的創意應用,乃至於個性化娛樂和數位遺產保存,深度偽造技術均展現出廣泛的應用前景。

這就像是一場相互對抗的模式,生成器不斷進化,試圖「欺騙」鑑別器,而鑑別器則是要不斷學習,以辨別真假。這個過程使得最終生成的圖片質量驚人地逼真,有時候連人類都分辨不出來。

Deepfake技術是否該繼續發展呢?

個人認為,答案是肯定的。這項技術的應用範圍遠不止於表面,我提出以下幾個例子:

1. 它能為行動不便的人提供一種全新的表達方式,讓他們能透過別人的動作來傳達自己的思想和感情。

2. Deepfake也能夠用來製作紀念親人的影片,讓我們得以在影像中重溫與逝去親人的珍貴時光。當然,這項技術還有其輕鬆娛樂的一面,比如在電影製作、創造有趣的迷因,甚至是將自己的臉孔換到健壯的身軀上,或是體驗穿上不同衣服的樂趣。

就拿像抖音或Youtube Shorts這樣的應用來說,其換臉功能讓用戶得以將自己的臉孔放到電影或電視劇角色上,瞬間變身為大銀幕上的明星,這種趣味性和無害的娛樂為日常生活增添了不少樂趣。

3. 在教育領域,有時候老師可能會對自己的外貌不夠自信,這種情況下他們可能就會猶豫不決,不太願意錄製課程影片。

又或者,在一些課程製作完畢之後,由於某些特殊原因,比如老師隸屬於官方機構或其他限制,可能會突然間不能在課程中露臉,這時候換臉技術就能派上用場,解決這類問題。

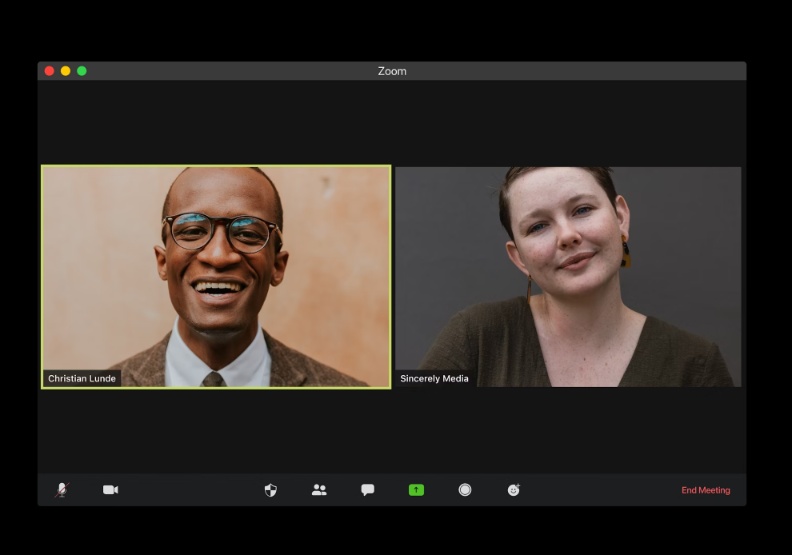

4. 對於線上客服體驗的提升也同樣重要。想像一下,如果每位線上客服不僅能提供專業的服務,還擁有公司代言人的外貌和聲音,這無疑會給顧客留下深刻的印象。

這種個性化和高度定制的互動體驗可能會讓顧客感到更加親近和信任品牌,從而減少客戶投訴的發生。此外,這種創新的客服模式還能作為品牌差異化的一部分,吸引更多的顧客關注和光顧,進一步提升品牌形象和市場競爭力。

深度偽造技術猶如雙刃劍效應,既帶來了前所未有的便利和創新的可能,也帶來了倫理和法律上的挑戰。未來,如何平衡其利弊、有效規範和應用,將是我們面臨的重要課題。(延伸閱讀│AI深偽技術不光會壞事,更能成事?)

如何應對由Deepfake所製造的數位騷擾?

要怎麼分辨出一個影片是不是被動手腳了呢?以前Deepfake做出來的東西還不算太逼真,常會有些小瑕疵,比如畫面邊緣看起來模糊,或者光影效果不自然、動作突兀,連頭髮都和背景融不太進去。

有時候,你會發現這些合成的臉不怎麼眨眼,或者眨眼看著就是怪怪的,這可能是因為原始素材多半是照片,人物的眼睛都是睜開的。

還有,如果是電腦合成的影片,人物眼睛反光的細節可能會不一致。但近來隨著技術的精進,這種情況越來越少了。現在不少團隊和公司都在研究如何更好地識別這些合成影像,甚至有些地方還舉辦了比賽,看誰能更準確地找出這些假影片。

比如說,真人的臉因為血液流動會有細微的顏色變化和脈搏跳動,但這些細節在假影像裡往往重現不了。不過,隨著AI技術的不斷進步,誰又能保證不會有一天連這些細節都能做得天衣無縫呢?

這就像是一場持久的攻防戰,雙方都在不斷進化。而我們普通人,在面對如洪水般的資訊時,分辨真假確實愈來愈難,這時就需要我們提高警覺,加強自己的判斷力,或許未來還得依賴更智能的工具來幫忙辨識,以防被虛假信息所迷惑。

在這個數位化的時代,保持批判性思考比以往任何時候都更加重要。

(延伸閱讀│生成式AI,讓深偽與假資訊難防?Google高階主管:有解方)