立法院會日前三讀通過再生醫療雙法,生技業者抱持產業譜出新篇章的欣喜,喊出生醫業就是下座「護國神山」。這塊產業處女地,因潛藏龐大商機,業者欣欣向榮;因療效不明,花大把鈔票也無法打包票,病友團體既期待又怕受傷害,是要緊握最後一線生機,抑或掏空積蓄仍換來一場空,這是醫學議題,也是倫理難題。

立法院會6月4日三讀通過有「再生醫療雙法」之稱的《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》;再生醫療雙法賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管等法源依據。

此外,明定加重非醫療機構執行再生醫療罰則,執行再生技術前應進行並完成人體試驗;非醫療機構不得執行再生醫療,違者最高處新台幣2000萬元罰鍰。

生技業多半樂見其成,喊出催生兆元產業,打造台灣新的「護國神山」。病友團體、部分醫界團體則認為,相對落日的《特管辦法》,該法雖相對嚴格,但因其牽涉龐大商業利益,難以期待會以病人福祉為首要考量。

醫界團體:不是萬靈丹且偏重臨床

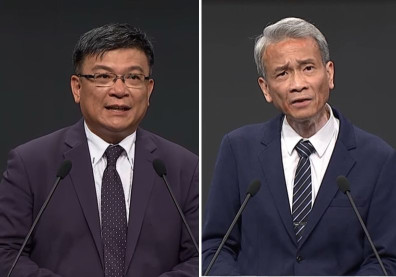

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁指出,再生醫療並非一般常規治療,因此再生醫療雙法三讀通過,等於為再生醫學建立法律基礎,跨出「有法可循」的關卡,相關生技業者更願意投入資源、經費,進而提升、精進治療量能,甚至有望孕育出「殺手級」的好產品出現。

洪子仁也持正向看法;不過,他不諱言,再生醫療治療費用相對高昂,且不是每個接受治療的對象,都能達到預期效果,這也是可能延伸的爭議之處。

「民眾一定要有正確觀念,再生醫療不是萬靈丹。」他說,當標準的常規治療都不見效,對部分病患及其家屬來說,再生醫療療法成為一線生機的期待,至少「再試這一次」。

日本是再生醫療的領頭羊,不過,有日本學者直言,過於偏重臨床治療,但臨床治療把關與審查鬆散,加上療效不明,掀起病人權益與倫理議題的檢討聲浪。

洪子仁坦言,即使像日本高度開發、健康照護名列前茅的國家,同樣面臨這些問題,並發現解決法律問題,隨之而來的醫療執行與規範也成關卡。

不過,他認為,唯有雙法通過後,才能開始累積收治個案的相關數據報告,進而提出涉及療效的資料,否則眾人若長期持觀望態度,這叫原地踏步。

病友團體:療效有灰色地帶,關注適用層面

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示,以病友團體立場來說,每當有創新療法出現,一方面樂觀期待其真能為病人帶來更多生機;另一方面卻也要以嚴謹眼光審視,畢竟攸關生命安全,且創新醫療療效往往仍待驗證,但價格高昂,極可能發生「財務毒性」副作用,成為病人家庭沉重的經濟負擔。

嚴必文指出,再生醫療是國際趨勢,勢必要慎重面對、急起直追,催生再生醫療法,的確對病人有更多保障,但仍有讓人憂心之處。

首先,雖根據目前再生醫療法規定,除了例外情形,都應依《醫療法》進行並完成人體試驗;其次,爭議較大的「異體」移植,最終考量異種細胞管理的未來性,在三讀條文並未排除,未來異種細胞可以再生醫療法管理。

除了「人體試驗」具體規範為何,引發外界質疑,嚴必文表示,整體治療流程管控與品質、後續如何追蹤、追蹤成效,病人要如何獲知治療成果相關資訊,是目前灰色未知地帶,不僅病人擔心,許多臨床醫師也持保留態度。

嚴必文說,2018年《特管辦法》上路後,管轄新興細胞治療執行,屢有亂象,如治療超出政府核准範圍、收費高昂、缺乏安全品質把關等,不肖業者蠢蠢欲動,讓資訊不對等的病人更顯弱勢,衛福部雖在三讀前公布癌症治療相關成效,內容引發質疑,連衛福部也強調,這不代表細胞治療的「成效」。

再生醫療法規雖加重對非醫療機構執行再生醫療,或為再生醫療廣告處罰最高2000萬元,但嚴必文呼籲,政府相關單位應更關照實務層面的適用、安全,避免爭議浮現時,各單位推諉卸責,而讓法規流於形式,抹煞各界推動此法的美意。