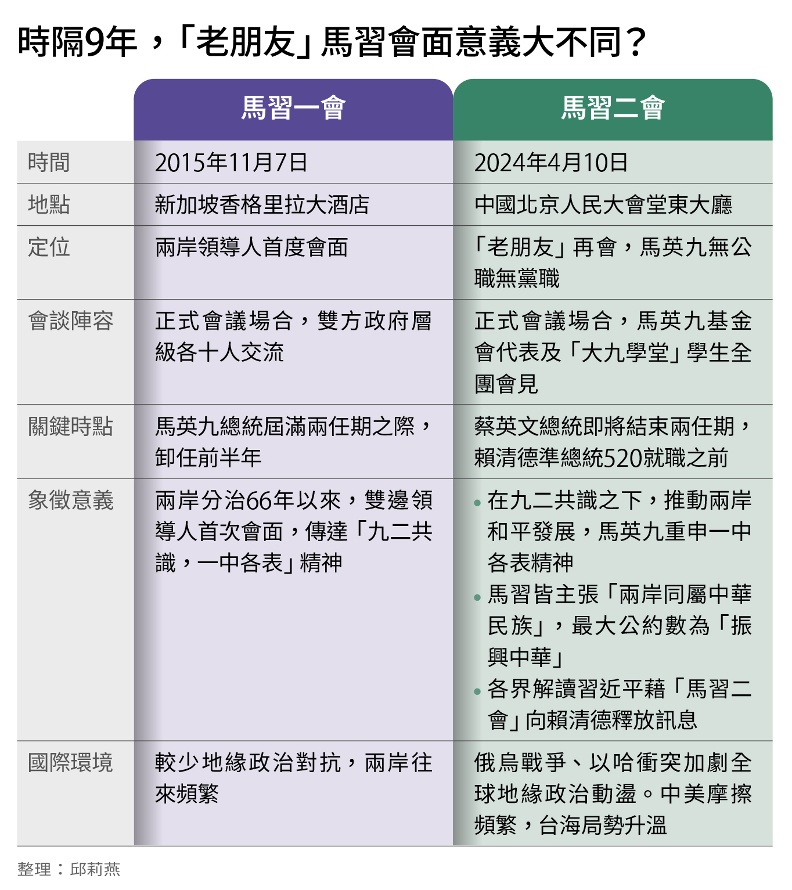

時隔九年,馬習會再度登場。兩人在國際局勢已大不相同的此刻會面,能否為目前停滯不前的兩岸關係,帶來化解僵局的一線曙光?

2024年4月10日下午,駐北京的台灣媒體到人民大會堂北門集合,但沒人心中有譜:馬習二會到底幾點開始。官方通知:「14:45這時間點給大家參考,會面時間一個小時後或一個半小時,不確定。」

受邀進人民大會堂採訪的台媒,照例過安檢,但身上的智慧型手機全數被要求取出,比參加政治級別最高的中國兩會還嚴格。終於得知預定下午4時會面開始,會場內,將畫面訊號第一時間傳回台北,台北方接收到的卻是一片黑。

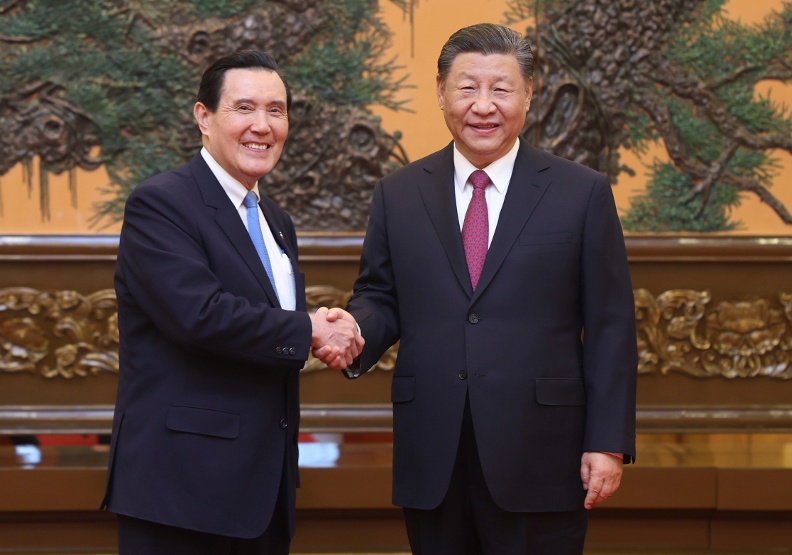

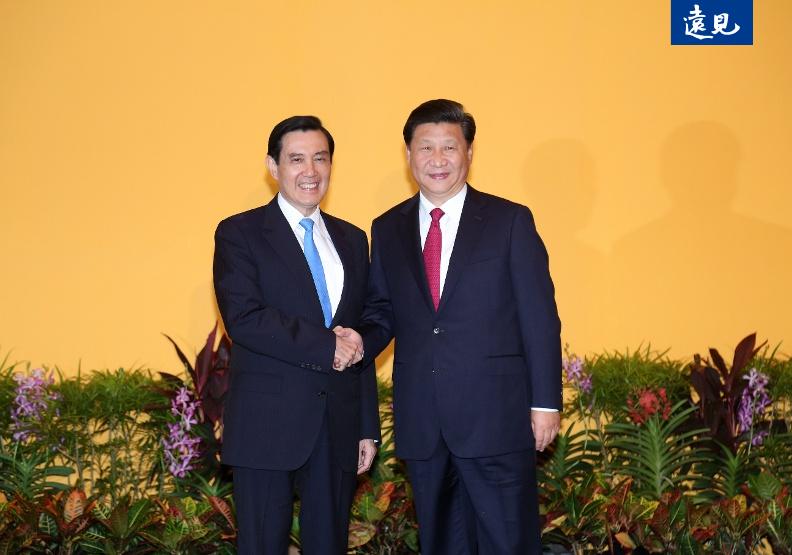

現場,馬英九繫上藍色領帶,習近平佩戴紅色領帶,與九年前如出一轍。不同的是,兩岸關係已發生深刻變化。

見到馬英九和同行的台灣青年學生,習近平破天荒「真情流露」,露出長輩般的和藹笑容。

民族情感成為最大政治交集

綜觀兩人席間發言,終於找到分屬不同政治體制的兩位「老朋友」,為何能求同存異的原因。

習近平表示,馬先生素有民族情懷,堅持「九二共識」、反對「台獨」,推動兩岸關係和平發展,促進兩岸青年交流,致力振興中華,「我對此高度評價。」

這廂,馬英九念著致辭稿說,兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫,應深化交流合作,共同傳承中華文化,提升兩岸同胞福祉,攜手前行,致力振興中華。

振興中華,難得讓現任中國大陸最高領導人和中華民國前總統,交集出最大公約數,甚至對未來一段時期兩岸關係,也具有未來性跟指引意義──為了振興中華,不妨擱置兩岸差異。

從馬英九二次訪陸為期11天的行程安排,到馬習二會達到最高潮再劃下句點,也透露出「一齊來振興中華」的意味。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳解讀兩人時隔九年的再次會晤,將如何推動兩岸下一步,並給出大膽預判。

近年來最後一次的國共高層互動,是2016年11月1日時任國民黨主席的洪秀柱,與中國國家主席習近平見面的「洪習會」;而最近一次習近平會見台灣人士,是2018年4月10日,在海南島舉辦的博鰲論壇上,前副總統蕭萬長率團前往參加,習近平也與之進行會談。

「但自此之後,再也沒有中共最高領導人與台灣的政治人物能面對面互動,」張五岳分析,北京方面一直想在對台政策上找到一個適當的平台,並藉由此平台釋放出對台政策跟兩岸關係的重要主張,「因此馬習會很可能成為一個當然的互動平台。」

明年將有馬習三會,甚至未來有馬習常會?張五岳認為「機會很大」。加上2025年,就是馬習會十週年,為紀念這段「友誼」,馬習三會的政治默契不言而喻。

從政治意義上分析,馬習會若被北京視為宣示中國大陸對台政策的平台,既可強調「兩岸融合發展」,重申「九二共識」,強化「反獨促統」等具有共同的政治互信,又可在此基礎上,透過馬習會的平台「對內交代」。

不過,張五岳也強調,假使馬習會常態化,對台灣內部的政黨及台灣選民的影響有多大,「其實就不是重要的議題了。」兩人的良性互動,除了常態化的相見,也包含了以下重大意義:

意義一〉稍解緊張的政治藝術

從中國大陸的角度看,馬習一會如果標誌兩岸邁向和平統一的里程碑,馬習二會就是這種主張的延續,能繼續推動和平統一。

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌分析,習近平會見馬英九,主要是對老朋友的問候,對曾為兩岸關係做過貢獻的政治人物一種尊重,或者「誠摯的感謝」。

「畢竟在馬英九執政期間,兩岸關係誠如馬英九所言,沒人想到會有戰爭,」楊開煌說。

而從馬英九的立場看,再次見到習近平,傳遞兩岸民間交流的善意,雖然難以立竿見影、馬上迎來「春意盎然」的效果,但終能略解冰寒,稍緩兩岸之間劍拔弩張的緊張氛圍。

意義二〉北京力挺台灣統派

2005年,國民黨前主席連戰抵達北京展開「破冰之旅」,自此便成為和平之旅的開創者,同時也是九二共識的奠定者,接著每一次國民黨高層訪問中國,無一例外均能與領導最高層見面。

楊開煌認為,馬習二會在北京,代表北京方面對台灣統派的力挺。

無論是朱立倫還是洪秀柱,只要對兩岸關係做出貢獻,只要有一定的政治地位,而且贊成中華民族復興,習近平都會抽出時間來見他們。「這也實踐習近平與王滬寧(中共中央政治局常委)在談到對台關係時,提及的力挺台灣統派,」楊開煌說。

意義三〉俄烏戰爭的一面鏡子

一位中國大陸知名學府的台灣研究所研究員表示,習近平與馬英九在北京見面,絕對是兩岸關係的新突破。「一位是中國共產黨最高領導人,一位是國民黨前主席與前台灣領導人,兩人見面本身就是一個歷史性的突破,在過去從來沒有過,」這位學者強調,關鍵還在於會面地點不在海外,而在中國大陸的土地上。

對比當前,俄國和烏克蘭打仗打了兩年,迄今仍未結束,其實是「蘇聯人打蘇聯人」;而在中東地區的以哈衝突,亦是阿拉伯民族「兄弟之間長期的殘殺」,根本沒有辦法解決。

「習馬此刻見面,正是給了世界一面鏡子,中華民族不打中華民族,」學者指出,這次會面,凸顯了什麼是以和為貴。兩岸透過互相交流溝通,找出一套彼此都能接受的辦法,化解歷史恩怨。

意義四〉台青不再去中國化

這次跟隨馬前總統赴陸的另一主角,是20位台灣年輕學生,親眼見到原本只能遠望的人。

「有可能把馬英九二次訪陸的新聞事件,變成具有政治擴散力的政治事件,」研究兩岸關係多年的楊開煌分析,藉由習與台灣年輕人見面,有希望將兩岸和平交流、兩岸一家親的概念,親口告訴台灣年輕人,「這種影響力的擴散性,更有可期待性。」

當這些年輕學生回到台灣後,自然也會在同儕團體中分享親身體驗,包括與習近平的會面等。

意義五〉對台政策先軟後硬

張五岳指出,中國大陸從二會後的對台政策,基本上是「先軟後硬」。所謂的「軟」,就是強調融合發展,包括馬前總統訪陸,強調「兩岸一家親」,以及「和平發展」與「九二共識」。

與此同時,隨著新任中華民國總統520就職典禮到來,北京方面肯定也會有「硬的一手」,從外交辭令上強化反對台獨分裂與外來干涉,到增加軍機繞台頻率等等,皆有可能。

「軟硬兩手都加大,就叫區隔對待跟差別待遇,」張五岳說,北京硬的一手主要是對內部要有交代,對外要有所宣示。

軟硬兼施的情況下,卻不需要擔憂「硬的一手」會走向武力統一台灣的路徑。首先,美中溝通管道目前算暢通, 4月2日晚間,習近平就應約與美國總統拜登通了電話。

而,中共高層跟美方高層的互動,已建立起一個多層次、多管道的方式。像是中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯、中國外交部常務副部長馬朝旭和美國副國務卿科爾坎普,眾多層級一起對話,顯示美中雙方處於「良好管控分歧」的狀態。

其次,美台關係的管道也算暢通。馬前總統二次訪陸的第一天,美國在台協會(AIT)理事主席羅森伯格即登台,表達希望兩岸能維持和平穩定的美方立場。

種種跡象觀察,「就算北京方面在軟的一手之後會來上硬的一手,但硬的一手主要是對內交代,對外宣示對台威懾,基本上風險一定可控,」張五岳說。

馬習二會的意義,不僅是表面上的「你好我好」,更是一種「你在我在」的情感聯繫和精神支柱,為兩岸的和平與穩定注入正能量。